La Triplice non basta, l’Italia sta a guardare

di Francesco Jori

Hanno già capito tutto sul nostro conto, amici e nemici. «L’Italia rimarrà probabilmente neutrale, ma non esiterà a schierarsi dalla parte del possibile vincitore», suggerisce una nota riservata del Consiglio superiore della difesa nazionale francese, quando ancora la Grande Guerra è solo un’ipotesi. «Nel caso di un conflitto l’Italia assumerà un atteggiamento di osservazione, e poi si assocerà alla parte verso cui arride la vittoria», spiega l’ambasciatore russo a Parigi al suo ministro degli Esteri Sergej Sazonov. «L’Italia finora ha sempre fatto i suoi affari con le vittorie degli altri», avverte i suoi superiori a Berlino Georg von Waldersee dopo una missione segreta a Roma, affidatagli per sondare le nostre intenzioni. E fin dal 1902 Bernhard von Bulow, cancelliere tedesco, parlando al Reichstag ha coniato la celebre battuta sull’abitudine italiana ai giri di valzer.

Insomma, mentre le principali cancellerie europee, all’indomani dell’attentato di Sarajevo, valutano i pro e i contro di una guerra generale, una sola certezza le accomuna: gli italiani faranno i propri interessi, fedeli a una massima che molti anni dopo Ennio Flaiano condenserà in una celebre frase: sempre pronti a correre in soccorso del vincitore.

In quella fase, Roma è ancora formalmente legata all’Austria-Ungheria e alla Germania dalla Triplice Alleanza, sottoscritta nel 1882 e rinnovata alla fine del 1912: prevede tra l’altro l’obbligo di reciproca informazione sulle iniziative diplomatiche da intraprendere. Ma quando, il 23 luglio 1914, Vienna manda il perentorio ultimatum alla Serbia, di cui Berlino è perfettamente a conoscenza, viene colta di sorpresa e messa di fronte al fatto compiuto; il che le offre una parziale giustificazione all’atteggiamento di prudenza assunto a livello politico. I militari, dal canto loro, sarebbero pronti: Alberto Pollio, a capo dell’esercito italiano dal 1908, ha messo a punto da tempo i preparativi, e ha avuto una serie di contatti con i colleghi austriaci e tedeschi. A complicare lo scenario interviene la sua morte improvvisa, l’1 luglio 1914, subito dopo l’attentato di Sarajevo. E tuttavia il suo successore, Luigi Cadorna, ne sposa completamente la linea; anzi in una nota inviata a Berlino il 27 luglio, ormai in piena crisi internazionale, ribadisce la fratellanza d’armi e si dichiara pronto all’intervento.

Ma a livello politico sta ormai maturando il disimpegno. Nel governo, presieduto da Antonio Salandra, il ministro degli Esteri Antonino di San Giuliano prende le distanze da Vienna, con una frase che la dice lunga sul retropensiero di Roma: «Non è possibile impegnare l’Italia in una guerra se non si ha la quasi certezza di vittoria sin dalle prime operazioni militari». Si oppone l’ex premier Giovanni Giolitti: «Spezzare il trattato della Triplice adesso, passare dalla neutralità all’aggressione, è un tradimento come ce n’è pochi nella storia». Ma ormai la decisione sta maturando. L’Italia prova ad avanzare a Vienna alcune richieste di compensazione territoriale (a partire da Trento e Trieste) per schierarsi a suo fianco, che vengono tuttavia respinte malgrado Berlino sia favorevole, per non trovarsi impegnata su un ulteriore fronte. Gli austriaci non si illudono: «L’Italia perseguirà sino all’estremo la sua perfidia verso i suoi alleati di un tempo», sostiene Franz Conrad von Hotzendorf, capo di stato maggiore.

Roma proclama ufficialmente la neutralità italiana il 3 agosto, ma la decisione è già data per scontata dagli ambienti diplomatici fin dal 31 luglio. Un po’ alla volta matura quello che von Bulow aveva definito il giro di valzer. Sidney Sonnino, subentrato agli Esteri a San Giuliano a metà ottobre 1914 dopo la morte di quest’ultimo, allaccia le trattative con Francia, Inghilterra e Russia; così il 26 aprile 1915 si arriva alla firma del patto segreto di Londra; e un mese dopo il Paese entra in guerra, peraltro solo contro l’Austria-Ungheria; la dichiarazione alla Germania avverrà un anno dopo, nell’agosto 1916.

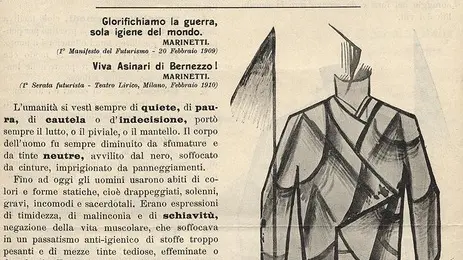

Nel Paese si accende un aspro confronto tra neutralisti e interventisti, particolarmente caldo in Veneto, dove la scelta per la guerra ha il suo massimo esponente in un autorevole docente dell’università di Padova: Alfredo Rocco, ex radicale, classe 1875, di origini napoletane, che più avanti sarà ministro della Giustizia nel periodo fascista. È lui ad auspicare la saldatura di un blocco politico tra moderati, cattolici e nazionalisti. Poco dopo appare il “Dovere nazionale”, foglio in cui si parla di riscossa imperialistica e industriale del Veneto e dell’Italia. I nazionalisti veneti saranno i primi a rinnegare la triplice alleanza con Austria e Germania, e a sostenere con forza l’intervento italiano. Tira aria calda anche a Venezia, dove arrivano molti irredentisti da Trento e Trieste: il loro ritrovo abituale è la trattoria “Alla Fenice”, accolti dal proprietario dell’intero stabile, Piero Foscari, leader riconosciuto dei nazionalisti cittadini (il locale diventerà un punto storico anche nel dopoguerra: tra i frequentatori Benito Mussolini, che nel 1923 scriverà sul libro degli ospiti “Viva Venezia!”). Il 21 febbraio 1915, a Ca’ Faccanon sede del “Gazzettino” (il cui direttore Gianpiero Talamini è schierato a favore dell’intervento), si tiene un comizio a chiusura del quale un corteo raggiunge Piazza San Marco, cantando “Fratelli d’Italia” di Goffredo Mameli, che nel 1946 diventerà l’inno nazionale.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova