All’ombra del poeta La professoressa che portò le parole a Quasimodo

MICHELE A. CORTELAZZO

La ricerca e la critica si sono confrontate negli ultimi anni, anche in Italia, con casi delicati di attribuzione d’autore. Sono stati coinvolti mostri sacri della nostra letteratura e della nostra storia: imperversa il mistero dell’identità di Elena Ferrante, di cui più volte si è scritto anche su queste pagine. Principalmente per impulso di Federico Condello, filologo classico dell’Università di Bologna, si è riaperto il caso dell’autenticità del Diario Postumo dichiarato opera di Eugenio Montale. Altri studiosi (guidati dall’attuale prorettore vicario dell’Università di Bologna, il matematico Mirko Degli Esposti) hanno cercato di individuare quali, tra gli scritti non firmati apparsi nel giornale “Ordine nuovo”, potessero essere attribuiti direttamente al direttore, Antonio Gramsci. Periodicamente vengono alla luce presunti diari di Benito Mussolini, che non hanno mai superato accurate verifiche di autenticità.

Studente al Tecnico

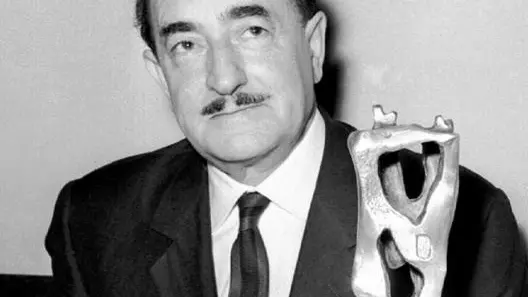

Ora una giovane studiosa, Elena Villanova, affronta un altro bel problema di autorialità in un libro uscito in questi giorni da Carocci ( “Nell’ombra del poeta. Quasimodo traduttore dell’Antologia Palatina”, pp 256, 25 euro). Il tema potrebbe essere brutalmente riformulato così: ma di chi è la traduzione degli epigrammisti greci tradotti da Salvatore Quasimodo?

Che Quasimodo avesse avuto bisogno di un aiuto nel suo lavoro di traduttore è pacifico, se solo si pensa al suo percorso scolastico, svolto in un Istituto tecnico (con successiva iscrizione alla Facoltà di Ingegneria). Il Premio Nobel non aveva avuto, dunque, una preparazione di base che gli permettesse di dominare in maniera piena il greco dei lirici e degli epigrammisti tradotti. Secondo una consuetudine che caratterizza molti poeti traduttori (specie se traduttori da diverse lingue, antiche e moderne), Quasimodo è partito da una traduzione “di servizio”, apprestatagli da una persona di fiducia, nel suo caso Caterina Vassalini, severa professoressa di greco e latino del Liceo Maffei di Verona.

Questa prassi, piuttosto diffusa, apre interrogativi etici, che coinvolgono molte attività letterarie e saggistiche (è piuttosto diffuso l’utilizzo di quelli che venivano chiamati “negri”, cioè persone che fanno le ricerche preliminari, stendono primi abbozzi di un’opera, danno suggerimenti spesso acuti a chi poi li elabora in maniera compiuta); c’è, poi, una questione di correttezza nelle relazioni personali, se viene a mancare il riconoscimento dei meriti di chi ha fatto il lavoro di base, spesso fondamentale, e la riconoscenza nei suoi confronti; ma soprattutto c’è una questione di attribuzione dei meriti letterari e culturali di un’opera, soprattutto se il contributo dato da chi ha fatto il lavoro preparatorio è così accurato e raffinato da rifluire in gran parte nel prodotto finale, pubblicato con il solo nome dell’autore ufficiale.

La citazione

Nel caso di Quasimodo, il contributo di Caterina Vassalini non è del tutto occultato (il libro si presenta con la precisazione «scelta dei testi a cura di Salvatore Quasimodo e Caterina Vassalini; saggio introduttivo e note di Caterina Vassalini»), ma, come dimostra Elena Villanova il contributo della professoressa veronese è stato ben più rilevante di quanto appare dal frontespizio.

Basandosi su fonti documentarie inedite, raccolte principalmente nel Centro Manoscritti dell’Università di Pavia e nell’archivio privato di Alessandro Quasimodo (figlio di Salvatore), la giovane studiosa ha potuto ricostruire concretamente quale sia stato il contributo della Vassalini alla comprensione del testo e alla scelta delle parole che costituiscono i materiali con cui Quasimodo ha edificato la sua traduzione poetica. Il risultato della sua ricerca è stato «da un lato, rendere accessibile l’officina di un poeta che fece della traduzione una delle massime espressioni del proprio ingegno e, dall’altro, scoprire nel prezioso tessuto della poesia palatina la cura artigiana di una filologa di cui non rimane che il nome sul frontespizio». Ma si può essere più espliciti: in molti casi la traduzione di Quasimodo non dipende dal greco del poeta originario, ma dall’italiano di Caterina Vassalini, come nota, a proposito di uno specifico componimento, Luciano Bossina nella postfazione.

In questa ricerca Padova non ha avuto un ruolo marginale: Elena Villanuova ha elaborato la sua ricerca, proprio con la supervisione di Luciano Bossina, professore di Filologia classica nella nostra Università, come dissertazione per l’ottenimento del diploma finale della Scuola Galileiana di Studi Superiori. Diploma, che ha ottenuto con il massimo dei voti, e la lode. —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova