Boccioni e il presagio dell’arte e del destino

di Nicolò Menniti-Ippolito

È raro trovare una via d’accesso a quel laboratorio di immagini, di pensieri, di emozioni che sta alla base di un’opera d’arte. Anche quando un artista lo racconta in prima persona, c’è sempre il rischio di una ricostruzione a posteriori, di una narrazione mitica. Quando dunque è data questa rara possibilità è opportuno non solo coglierla, ma anche scandagliarla, analizzarla e alla fine offrirla agli appassionati e ai curiosi. Questo è quello che ha fatto la critica e storica dell’arte padovana Virginia Baradel con un frammento della vita di Umberto Boccioni, che consente di comporre un vero ritratto di artista da cucciolo, per dirla con Dylan Thomas, che illumina la prima parte della produzione del pittore, quella che precede quella svolta futurista che lo ha reso celebre e che comunque non è neppure essa del tutto estranea a questo momento di formazione.

All’origine c’è il materiale conservato dalla famiglia catanese dei Nicotra. Il giovanissimo Boccioni, dopo gli anni padovani, era arrivato sedicenne in Sicilia e lì aveva stretto amicizia molto intensa con Mario Nicotra, che come Boccioni morirà durante la guerra. E negli anni catanesi era cominciata la vocazione artistica di Boccioni, di cui Nicotra fu non solo testimone, ma anche custode, tanto che nella sua casa rimasero disegni e scritti. E tra questi il primo episodio di un romanzo giovanile, “Pene dell’anima”, che racconta di una iniziale vocazione alla letteratura, che non andrà mai del tutto persa.

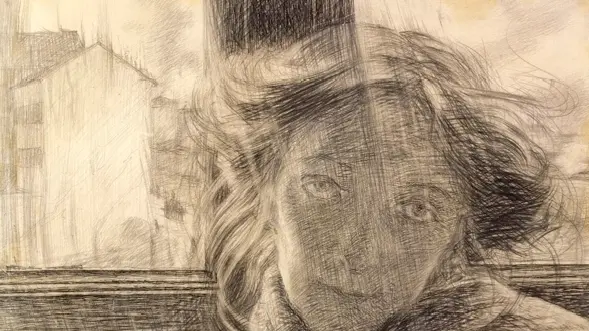

“Boccioni atto primo” (Il Poligrafo, pp 111, 22 euro), il libro curato da Virginia Baradel che viene presentato domani alle 17.30 nella sala del Romanino degli Eremitani a Padova, raccoglie in primo luogo questo abbozzo di romanzo, nella versione manoscritto conservata dai Nicotra, ma non si ferma a questo. Il tentativo, riuscito, è quello di usare il romanzo, insieme ad altri scritti e a disegni, come grimaldello per entrare nel laboratorio creativo di Boccioni proprio nella fase in cui la sua vocazione artistica andava formandosi. In questo senso il sottotitolo del libro “Pene dell’anima e la vocazione giovanile per la scrittura”, risulta in qualche modo riduttivo, perché quello che Virgina Baradel traccia è un nesso tra queste opere letterarie giovanili e la pittura che da lì a pochissimi anni Boccioni comincia a praticare professionalmente.

Come sottolinea Antonia Arslan in un breve saggio all’interno del volume, in questo romanzo tardo romantico, scritto a diciassette anni, si avvertono tutte le mode di un’epoca: D’Annunzio, il decadentismo, ma anche il romanzo d’appendice, con l’amore per l’umbratile, per il cimiteriale, per il nesso amore e morte. E tuttavia esiste anche qualcosa di intimo in questo libro, come dimostra il saggio di taglio psicanalitico di Franca Munari. E questo taglio personale, questo sentire la morte come sempre presente, questo avvertire l’oscuro anche dietro ciò che è vitale, il caos che minaccia ogni esigenza d’ordine, Virgina Baradel lo insegue dai diciassette anni in poi, cercandolo nei disegni e nei quadri come anche nell’Atlas che Boccioni raccoglie collezionando immagini di opere altrui. Un filo rosso, una continuità che è tanto più vera se dietro il romanzo giovanile, come sembra, c’è già la figura di Ines che comparirà nelle opere pittoriche anche di molti anni dopo. Senza contare, ed è un particolare che dà i brividi, che il manoscritto di “Pene dell'anima” dopo la parole fine ospita il disegno di un cavallo che sbalza e scalcia il cavaliere. La stessa cosa che 16 anni dopo accadrà a Umberto Boccioni, morto a Verona in una esercitazione militare durante la guerra, travolto dal proprio cavallo.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova