Dalle donne al mito la modernità stilizzata di Mascherini

A Padova fu compreso ed esaltato il talento di uno tra i più importanti scultori del Novecento

Marcello Mascherini è stato uno dei più importanti scultori del Novecento, consacrato dalle Biennali Veneziane, dalle Triennali romane e da mostre internazionali in Europa, Stati Uniti e Giappone. Ha saputo creare sintesi plastiche raffinate e poetiche tra arcaismo e classicismo, tra miti pagani e tensioni spirituali, tra armonia e drammaticità. Tutto ciò nel corso di una lunga carriera che percorre il secolo breve confrontandosi con i massimi protagonisti di quell’arte: da Aristide Maillol a Arturo Martini.

La mostra in corso a Palazzo Zuckermann a Padova prende in esame il rapporto dello scultore giuliano con la città del Santo che registra un’assiduità di presenze sia come espositore, sia come commissario delle Trivenete e dell’Internazionale del Bronzetto. Tale continuità ha consentito al curatore Lorenzo Novo e agli autori dei testi in catalogo, un approfondimento parallelo della biografia artistica. La mostra presenta bronzi di ogni stagione della produzione dello scultore: dalle prime prove del realismo epico novecentista, fino alle ultime esperienze informali in cui la natura contraddice la poesia della bellezza aggraziata presentandosi in una veste ruvida, di carsica durezza, scabra ed ermetica, come se i codici classici avessero definitivamente perduto ogni potere espressivo. Nel mezzo la cifra più nota e celebrata dello scultore: la stilizzazione, che rende elegante e simbolica anche la semplificazione plastica più estrema. In particolare, l’inclinazione di Mascherini per il bronzo di piccole dimensioni ha perfettamente incontrato la tradizione padovana del bronzetto rinascimentale, creando un gradimento ambientale sia in ordine all’apprezzamento critico, sia per quel che riguarda il collezionismo locale.

La consuetudine di Mascherini con Padova risale alla Triveneta del 1927. Lo scultore aveva appena vent’anni, ma il sindacato di Trieste lo aveva già indicato come una promessa di talento. Da allora la sua presenza divenne fissa, sia negli anni tra le due guerre, sia alla ripresa della manifestazione nel dopoguerra. Gio Ponti, il regista del cantiere novecentista del Bo, ne ammirava l’abilità e lo aveva già coinvolto negli arredi delle sue navi. Lo volle anche al lavoro nel Palazzo dell’Università e gli affidò i maniglioni per la porta del Senato accademico e un Crocifisso. Lo scultore realizzò per la porta due piccoli bronzi di grande qualità: Apollo e Minerva, offrendo un ottimo saggio della sua singolare interpretazione del classicismo, fedele nella sostanza ma rigenerata dal sentimento del contemporaneo.

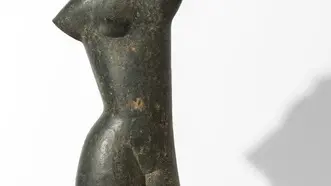

In mostra vi sono bronzetti esposti alle manifestazioni padovane, ma anche qualche scultura di dimensioni maggiori come Danzatrice, rientrata di recente in Italia dopo oltre mezzo secolo poiché venne acquistata da Walter Bechtler, per l’omonima Fondazione di Zurigo, alla Quadriennale romana del 1951. Le figure femminili stilizzate, monche, acefale rivedono i repertori classici così come ci sono pervenuti, lavorando dunque sulla incompiutezza come dato di modernità su cui proporre una nuova poetica. In tal modo Mascherini si allontana anche da un titano come Arturo Martini che uscì dal retaggio classico annientando ogni ipotesi di recupero, dopo aver dimostrato con il Tobiolo del 1934 la puerile destrezza che gli sarebbe servita per modellare il perfetto naturalismo filoellenistico. Mascherini allunga, torce, deforma, leviga le sue figure; rivede i miti, le bagnanti, gli dei dell’Olimpo, ninfe e fauni, li rimette in gioco sulla scena delle forme che si rinnovano arrivando a un passo dall’astrattismo. Icaro, un bronzo di oltre due metri è la più chiara dimostrazione di questa soglia di massima tensione lineare che tuttavia mantiene il riscontro figurativo; Figura dorica è un piccolo capolavoro di composizione dove la figura arriva al limite dell’astrazione geometrica.

Le tematiche mitologiche, soprattutto quelle che evocavano imprese avventurose, tanto meglio se per via di mare, costituirono il fil rouge dei lavori d’arredo per le grandi navi riallestite da Gio Ponti nel dopoguerra, come la turbonave Conte Biancamano. Su questo terreno la mostra di Padova sottolinea il sodalizio con il grande artista dello smalto Paolo De Poli, che aveva casa e mitico studio-fucina a Padova. Diversi furono i lavori che videro i due amici impegnati insieme: domina la mostra il grande Gallo di cui esiste sia il bronzo di Mascherini, sia lo smalto su rame di De Poli.

Il legame con Padova venne anche suggellato dalla presenza di due importanti critici che sostennero sempre Mascherini, scrivendo in molte occasioni sulla sua arte e invitandolo a mostra internazionali: Umbro Apollonio e Giuseppe Marchiori. Essi ebbero grande parte anche nella formula e nella fortuna della Biennale del Bronzetto e della Piccola scultura alla quale Mascherini partecipò sinché ci fu spazio per la sua ricerca che non intendeva abbandonare il bronzo e la figurazione, per quanto alterata. Fu presente anche a mostre d’arte sacra e di grafica allestite a Padova negli anni Sessanta e che ebbero un certo rilievo tra le mostre nazionali. Le ultime sue partecipazioni risalgono al 1979, a una mostra d’arte sacra all’Oratorio di San Rocco, in occasione della quale gli venne assegnata un’onorificenza della città, e a una di grafica triveneta al Palazzo della Ragione. Quattro anni più tardi Mascherini si spegneva all’ospedale di Padova.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova

Leggi anche

Video