Il filosofo che viveva come uomo postumo nella sua grandiosa ricerca senza fine

Da ogni nuova incursione negli sterminati quaderni di Andrea Emo si torna indietro con un senso di smarrimento per una vita di una coerenza inaudita, per una fedeltà socratica alla filosofia che non appartiene al moderno, ma si ricollega a una sorta di misticismo del pensiero, di cui Emo, a ragione, nonostante il suo nichilismo, può essere considerato erede.

Centinaia di quaderni

Il nobile padovano per tutta la vita ha scritto da postumo. «Noi uomini postumi» scrive «non possiamo divenire pubblici prima della morte, non possiamo pretendere di uscire già ora dalle nostre tombe». La citazione è tratta dalle prime pagine di “In principio era l’immagine” (Bompiani, pp 538, 15 euro), raccolta di pensieri estratti dalle centinaia di quaderni che alla morte del filosofo, nel 1983, la moglie rese pubblici, consentendo di scoprire così uno dei grandi filosofi italiani del Novecento di cui fino ad allora si ignorava l’esistenza, o al massimo la si sospettava.

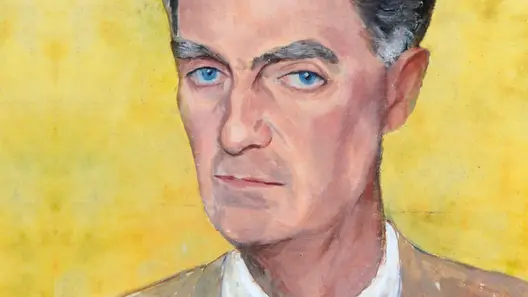

Sono passati cento anni esatti – lo ricorda Romano Gasparotti, che con Massimo Donà e Raffaella Toffolo ha curato il libro – da quando Andrea Emo Capodilista, appena diciottenne decise che la sua vita sarebbe stato un inesausto corpo a corpo con il pensiero e la scrittura. Aveva frequentato per alcuni mesi le lezioni di Giovanni Gentile a Roma e tanto bastò. Tornò allora nella sua villa di Battaglia Terme e lì visse filosofo, anche se agli occhi del mondo fu solo nobiluomo all’antica, educato e sobrio, elegante e riservato senza essere scontroso. Si definiva «persona di poco fondamento, inetto a qualunque cosa, con qualche vena di follia». Ma subito dopo aggiungeva: «Con tutto ciò, qual è la cosa che io amo di più al mondo? Me stesso». In quanto filosofo: «sono nato per la filosofia» scriveva nel 1961«appunto perché la filosofia mi ha fatto nascere».

Questa nuova raccolta, estratta faticosamente da un corpus immenso e non ordinato per contenuto, accende una luce sulla riflessione estetica di Andrea Emo, ma forse il dato più affascinante è che vi compaiono anche considerazioni su opere, su autori, che evidenziano il continuo confronto di Emo con quello che lui avrebbe definito “l’altro”.

Affermazioni negate

In linea con Nietzsche, ma anche con Heidegger, Emo assegna all’arte un ruolo fondante, non perché riveli la verità – può solo provare a farlo – ma perché almeno non rinuncia a farlo. «Noi domandiamo all’arte» scrive «di provarci che il nostro sentire, pensare, volere, sul nostro essere e continuare ad essere sono qualcosa di reale e di vero». Speranza vana, chiarisce poi, ma questo non deve sorprendere, perché tutto il movimento della filosofia di Emo è fatto di affermazioni negate, di contraddizioni che mettono insieme l’essere e il nulla, perché questa è la condizione umana, questa è la vita nella sua tragicità e nella sua bellezza. Come scrive nella sua introduzione Massimo Donà, il filosofo veneziano che per primo con Massimo Cacciari ha messo mani ai quaderni di Emo: “Nulla significa per Emo evocare l’assoluto in tutta la sua possanza, in tutta la sua ineludibilità”. Ci sono, in questa raccolta, molte pagine su Dante, che pur scritte a distanza di molti anni, pur contenute in quaderni diversi, appaiono come un continuo ritornare su se stesse, per arrivare al fondo. In questo Emo anticipa la scrittura di un altro grande nichilista, forse più incattivito, come Thomas Bernhard. Perché anche per Emo la verità, aldilà del significato delle parole, risiede nel ritmo. E le molte pagine dedicate alla musica fanno trasparire la parentela stretta tra musica e pensiero filosofico, che avvertiva fortemente, e che Romano Gasparotti sottolinea acutamente.

Negli scritti si rincorrono Shakespeare (“plagiario di plagiari’’ e perciò originale) e Carpaccio (“nessuna storia ha un protagonista. Il protagonista è il tutto”), Raffaello ( “sfera della luce e della chiarezza di ritmi perfetti”) e Mallarmè ( “Forse la poesia moderna, la fantasia moderna, è morta con i silenzi di Mallarmè”) e centinaia di cose viste e filtrate in quelle 38 mila pagine manoscritte che sono forse il più grande tributo alla filosofia, intesa come possibilità di addentrarsi in una ricerca senza fine e senza possibilità di successo, e perciò grandiosa. —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova