Il volto di Casanova e le maschere che il tempo gli ha fatto indossare

Le molte “maschere” di Giacomo Casanova. Il Carnevale di Venezia si conclude oggi e il profilo di uno dei simboli del Settecento veneziano – avventuriero, scrittore, poeta, alchimista, diplomatico, filosofo, ma nell’immaginario collettivo soprattutto grande conquistatore di cuori femminili – è stata più volte evocato nella festa.

Eppure delle molte immagini che circolano di Giacomo Casanova, quasi nessuna è vera, come spiega anche il professor Antonio Trampus, ordinario di Storia Moderna all’Università di Ca’ Foscari. «La più nota, che oggi tappezza riviste e siti internet e molte parti della città di Venezia» spiega il professor Trampus «mostra entro un elegante dipinto in cornice dorata dai motivi baroccheggianti, un giovane signore che ci guarda negli occhi con un lieve sorriso, in abito blu e bottoni d’oro seduto con un libro aperto retto dalla mano sinistra, mentre dall’alto lo guarda un cherubino. Ma, come ci racconta lo stesso proprietario del dipinto – un distinto e affabile gentiluomo esperto di Casanova – il personaggio ritratto non è il Veneziano ma probabilmente un nobile genovese, appassionato di letteratura e forse innamorato, come farebbe pensare il cherubino svolazzante. Eppure ci piace immaginarlo così, giovane e innamorato piuttosto che anziano e stanco. Altri presunti ritratti di Casanova circolano da due secoli, soprattutto dall’epoca della sua morte (1798) nella lontana e inospitale Dux, oggi Duchov, in Boemia. Alcuni perduti e poi ritrovati, altri scomparsi per sempre e affidati alla memoria degli studiosi».

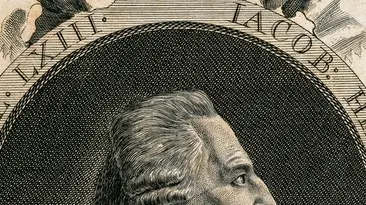

Ci sono solo due raffigurazioni di Casanova ancora esistenti che sono realmente attribuibili a lui. «Una è conservata al museo Ermitage di San Pietroburgo» spiega ancora Trampus «ed è un disegno opera di suo fratello Francesco, al tempo molto più famoso di lui. Tanto che in occasione della sua leggendaria fuga dai Piombi i giornali stranieri parlarono di “un certo Giacomo Casanova, fratello del famoso artista Francesco Casanova”. L’altra è un’incisione a stampa del 1787 di Johann Berka, che compare anche nella prima edizione di uno strano romanzo di Casanova, l’Jcosameron, pieno di allusioni massoniche. Per cui le numerose immagini di Casanova, presunte, cercate o desiderate, non sono altro che lo specchio delle molte maschere con cui lui stesso amava presentarsi o nascondersi al suo pubblico e alle sue ammiratrici. Al Carnevale del 1772, in un palazzo di Trieste – città nella quale era temporaneamente in esilio, bandito dalla Repubblica di Venezia – Casanova camuffato dal titolo fantasioso di cavaliere di Seingalt incontra due maschere, un Arlecchino e un’Arlecchina, intrattenendosi con loro, rimanendo colpito dalla brillantezza e dalle battute di spirito dell’Arlecchino ma concentrando la sua attenzione (come dargli torto?) sull’Arlecchina. E quale non è la sua sorpresa quando, finita la festa e levate le maschere, si accorge che l’Arlecchina è un giovane e l’Arlecchino una splendida ragazza, fratello e sorella? E alla fanciulla, peraltro di nobile famiglia triestina, avrebbe poi dedicato il suo tempo, come ci racconta nelle Memorie».

C’è da chiedersi come mai così pochi ritratti autentici di una celebrità come Giacomo Casanova ci siano pervenuti. «Perché al suo tempo non era affatto famoso» risponde il professor «e la ritrattistica era riservata ai nobili e alle ricche famiglie borghesi che volevano perpetuare la propria immagine. Casanova non era né l’uno né l’altro. Solo in seguito, con l’affermarsi del suo mito, è nata la necessità di diffonderne anche l’immagine. Attribuendogli così una moltitudine di ritratti che non sono suoi». —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova