La follia e la storia tra i dimenticati dell’isola di Leros

di Nicolò Menniti-Ippolito

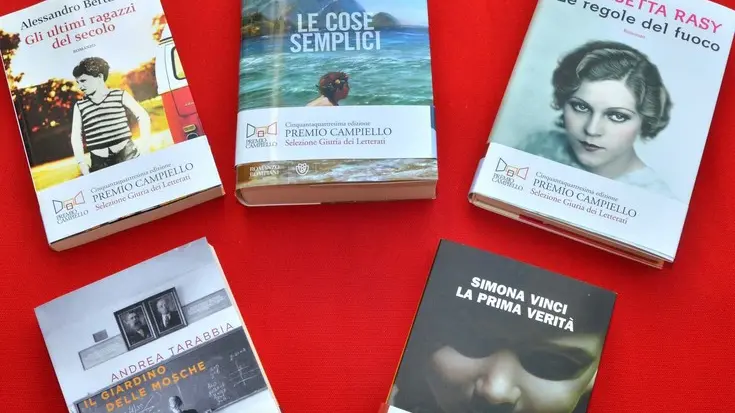

Era poco più che ventenne Simona Vinci quando nel 1998 fu per la prima volta finalista al Campiello, col suo secondo libro, “In tutti i sensi come l’amore”, dopo il folgorante esordio con “Dei bambini non si sa niente”. Cinque anni dopo ha sfiorato la vittoria, arrivando seconda per pochi voti con “Come prima delle madri”, ora ci prova per la terza volta con “La prima verità” (Einaudi, pp 397, 20 euro), il suo romanzo più complesso, articolato, arrivato dopo alcuni anni di silenzio narrativo. È un romanzo sulla follia, sui manicomi, ma anche sulla storia europea. Nell’ultima parte, diventa testimonianza personale che in qualche modo illumina anche le opere precedenti della scrittrice bolognese.

La follia è al centro del romanzo e contemporaneamente è l’incomprensibile, perché raccontarla?

«Il tema del disagio psichiatrico e delle mille e mille sfumature di quello psicologico mi è vicino per motivi personali, era da anni che circumnavigavo l’argomento senza decidermi ad affrontarlo di petto: quando ho scoperto la storia del manicomio di Leros ho capito che dovevo raccontarla. Da lì, decine di storie e di scenari si sono spalancati nella mia mente e infatti il romanzo è ambientato in luoghi e tempi diversi: c’è l’isola di Leros negli anni tra il ’66 e il ’68, durante la dittatura dei Colonnelli, c’è ancora Leros all’inizio degli anni ’90, dopo lo scandalo internazionale della Bbc che fece conoscere le condizioni disperate di quello che venne definito un manicomio lager, quando comincia l’intervento dei basagliani e della comunità europea. C’è Leros nel 2009 e Leros oggi, c’è la cittadina in cui sono cresciuta, Budrio, in provincia di Bologna, dove erano presenti due istituti per persone con problemi mentali, c’è la Sierra Leone e soprattutto ci sono decine di vicende umane dimenticate. Ognuno dei personaggi del romanzo, anche quelli che sembrano più improbabili e letterari sono ispirati a storie realmente accadute».

Nel libro sembra che lei affidi alla poesia ciò che la narrativa non riesce a raccontare.

«Scrivo poesie da sempre, ma non le ho mai pubblicate. Questa volta mi sono concessa l’azzardo, anche perché la responsabilità è del personaggio Stefanos, dissidente e poeta ispirato alla figura del grandissimo Ghiannis Ritsos, della sua voce poetica. La poesia è ciò che può essere mandato a memoria e conservato, anche nell’orrore più nero ed è ciò in cui in effetti ha sempre creduto Ghiannis Ritsos che a Leros è stato detenuto e a Leros ha scritto alcune delle sue poesie più belle, anche quella in esergo al romanzo,”Lascito” e dalla quale viene il titolo: “La prima verità”.

Da dove origina l’idea di una doppia protagonista, lei nell’ultima parte e una sorta di alter ego come Angela nelle altre tre?

«Non saprei dirlo con certezza, c’è un gioco di specchi tra varie identità femminili e un gioco di voci narranti ben distinte che però certamente hanno molte cose in comune».

Leros è al centro di una rete di eventi. Il libro suggerisce che non si tratti di coincidenza. È un destino, in qualche modo?

«Come scrivo nel libro, “i luoghi conservano memoria di ciò che vi è accaduto”. Leros è un’isola dalla storia davvero particolare, da isola di Artemide a isola dei Cavalieri di San Giovanni di Rodi, dalle sue vicende come colonia italiana e avamposto verso l’Asia, alla seconda guerra mondiale durante la quale fu scenario di una delle battaglie più famose della storia, poi isola di rieducazione per i giovani figli di quadri dirigenti del partito comunista negli anni 50, poi colonia per psicopatici, manicomio lager fino ad arrivare ad oggi: hot-spot per profughi in arrivo da Siria e Iraq principalmente data la sua vicinanza con le coste della Turchia».

È anche un romanzo sull’impossibilità di salvare e sul rimorso?

«Credo il contrario, ho raccontato tutte queste storie come una sorta di monito. Salvare è possibile, bisogna scegliere di farlo però. Credere fortemente nelle responsabilità dell'Europa per esempio, unita nell'affrontare l'emergenza profughi senza scaricarla su uno dei suoi membri più deboli, ovvero la Grecia».

Questo è il terzo Campiello, come lo vive in confronto agli altri? Cosa è cambiato?

«Sono più vecchia e dunque paradossalmente lo vivo con maggiore leggerezza e divertimento; il tour che precede la premiazione è stancante ma anche molto bello e utile per portare i libri in tanti luoghi diversi davanti a un pubblico ogni volta differente ma sempre molto attento».

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova