Leonardo e Klee, icone a confronto simboli di perfezione e di caducità

FRANCO MIRACCO

Tra i molti visitatori della mostra leonardiana alle Gallerie dell’Accademia per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci potrebbe esserci qualche visitatore “disturbato” da alcune sue nozioni cresciute su di una lettura non usuale della storia dell’arte, tali comunque da fargli avvertire la voglia di immaginare esposto accanto all’Uomo Vitruviano anche l’Angelus Novus di Paul Klee.

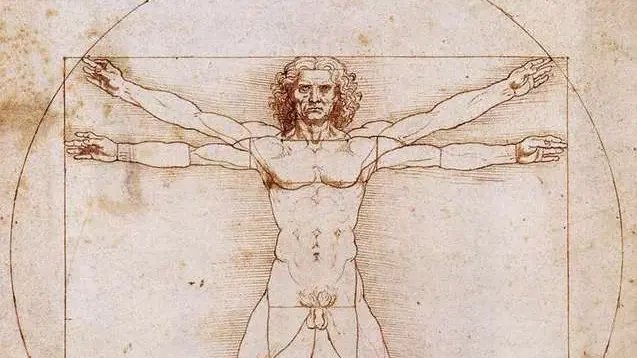

Leonardo disegnò quello che, molti secoli dopo, più di uno storico dell’arte giudicò essere il “manifesto” dell’Umanesimo e quindi del primo Rinascimento verso il 1490. Su quasi tutte le creazioni leonardesche si sono esercitate riflessioni, ricerche, analisi speculative in transito dagli ambiti filosofici a quelli scientifici, estetici, artistici, addirittura esoterici o fantascientifici se non puramente ludici, nel senso però leonardiano e umanistico dei giochi e delle burle sorprendenti. In breve, esperienze creative che, in alcuni casi, secondo Ernst Gombrich, risuonarono con «un’eco tanto viva nell’atmosfera apocalittica del XX secolo». C’è da ritenere che Gombrich si riferisse alla funzione antiapocalittica che alcuni tra i suoi grandi maestri attribuirono all’Uomo Vitruviano, e questo durante e subito dopo gli anni apocalittici del nazismo e del fascismo.

Il porre in relazione tra loro l’Uomo Vitruviano, l’Architettura rinascimentale, l’Antichità classica romana e greca di “Vitruvio architetto”, e di qui un’asserita verità unificatrice tra microcosmo e macrocosmo, rappresentò la convergenza intellettuale e storico-critica di storici dell’arte quali Aby Warburg, Fritz Saxl, Rudolf Wittkower. Infatti, quell’uomo in piedi, ritto, quel “fenomeno” dell’uomo nel quadrato e dell’uomo nel cerchio, ma che in più punti coincidono nei termini di un’arte perfetta, quel piccolo disegno dall’enorme estensione simbolica convinse Wittkower a sostenere la tesi che quell’immagine è «simbolo della corrispondenza matematica tra microcosmo e macrocosmo», dato che «l’uomo, immagine di Dio, racchiude le armonie dell’universo».

Il vessillo

Eppure Leonardo aveva scritto «è meglio la piccola certezza che la grande bugia», una riflessione questa che unita ad altre fece dire ad André Chastel: «Leonardo prende stabilmente le distanze da ogni ricerca trascendente». Il libro di Wittkower, “Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo”, negli anni immediatamente successivi alla guerra, quelli della ricostruzione per intenderci, divenne celeberrimo tra le nuove generazioni di architetti e gli studenti delle facoltà di architettura europee ma non solo. Una sorta di attrazione intellettuale collettiva dovuta alla convinzione che sulla base di quei “principi” neovitruviani si potessero elaborare “certezze” teoriche, progettuali, realizzative, generalmente utilizzabili lungo orizzonti sociali e politici. Alla ricerca pertanto di un nuovo “rinascimento” certificato dalla originaria e indiscutibile razionalità così manifesta nell’Uomo Vitruviano, trasformato a quel punto nel vessillo della civiltà umana contro le barbarie e l’irrazionalità della guerra e dell’apocalisse nazista e fascista.

Ma Leonardo ritenne forse di aver disegnato, sulle orme di Vitruvio, un’immagine archetipica richiesta da “un sistema rappresentativo bisognoso di un fondamento stabile” (Manfredo Tafuri nel suo saggio sul Rinascimento)? Tra l’altro, sempre Tafuri sui “principi architettonici” di Wittkower ebbe a dire che «non sembrano contenere innovazioni: addirittura essi sembrano riflettere un regresso teorico». Per essere chiari, se nella testa di Leonardo fosse passata l’idea di aver disegnato “un fondamento stabile” per chissà cosa di trascendente, quell’idea durò un tempo assai effimero, visto che l’Uomo Vitruviano lasciò subito spazio ai vortici e ai “caotici” dinamismi delle forme dell’acqua, dell’aria o della Battaglia di Anghiari. In questo senso, la mostra veneziana è più che coerente.

La vicinanza

Fin qui Wittkower, con il suo insistere nel voler vedere e far vedere ad altri ciò che non si trova né nel terzo libro dell’Architettura di Vitruvio, né nel disegno di Leonardo, che pur stabilì con quell’immagine cosa dovesse intendersi per misura, geometria, numero. Siamo ora al dunque: c’è qualcosa che legittimi il desiderio di veder accostati tra loro l’Uomo Vitruviano e l’Angelus Novus?

Innanzitutto il fatto che c’è più Leonardo in Klee di quanto si è portati a credere, e qui non c’entra l’impressionante vicinanza “strutturale” tra le due diversissime icone, disegni di piccolo formato dalle dimensioni quasi identiche. Fu Argan a dire, in prefazione ai “Diari, 1898-1918”di Klee, che il suo nume italiano sarà Leonardo ed è proprio Klee a scrivere “veduto Leonardo non si pensa più alla possibilità di fare molti progressi”.

Entrambi musicisti non dilettanti; entrambi «indifferenti, senza compassione»; entrambi più che disposti alla satira, all’ironia, al tragicomico; entrambi curiosi nell’osservare uomini «abbrutiti, miseri, malati»; entrambi instancabili nell’esercitarsi «con energia e costanza»; entrambi che «abbracciano a un tempo l’uomo, l’animale, la pianta, il minerale, gli elementi». E tutti e due attratti dal caos «perché posso cominciare con l’essere caos io stesso»”. I virgolettati evidenziano pensieri e parole di Klee, mentre le seguenti sono di Leonardo: «Or vedi la speranza e il desiderio del repatriarsi e ritornare al primo chaos fa a similitudine della farfalla al lume». E dopo il nesso Leonardo-Klee, quello di Klee con il filosofo e critico Walter Benjamin: più d’uno e più che significativi i passaggi in cui Klee nei suoi “Diari” sembra anticipare l’apocalittica lettura che dell’Angelus Novus fece Benjamin, che di quel piccolo disegno volle essere il proprietario. Per esempio, quando Klee dice: «Per aprirmi un varco fra le mie macerie, era necessario volare. E volato ho infatti. In quel mondo in rovina vivo ancora nel ricordo, siccome capita di pensare al passato». E così Benjamin: «C’è un quadro di Klee...vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. L’Angelus Novus vorrebbe destare i morti e ricomporre l’infranto».

i significati

Ma è Massimo Cacciari con il suo “L’Angelo necessario” a indicare il sentiero dove l’Angelo e l’uomo si incontrano: «La caducità di quest’Angelo (che, nel disegno di Klee, ci sta dinanzi, di faccia, e porta sulla fronte i rotoli della Legge) rinnova la nostra... meditando-interiorizzando la propria caducità, l’uomo incontra l’Angelo Nuovo, che ne è figura».

In conclusione, l’Uomo Vitruviano per Leonardo verso il 1490 è misura, numero, fondamento di corrette proporzioni; l’Angelus Novus, nel XX secolo e oltre, è la caducità sia dell’Angelo che nostra. —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova