Ligabue e i suoi tormenti Nel segno e nel colore c’è tutto il peso della vita

PADOVA

Quanto possa incidere la biografia nell’opera di un artista non lo narrano le cronache ma lo dichiarano i dipinti stessi. Questo vale per tutti, ma per Antonio Ligabue vale al quadrato. Per lui vita e pittura furono una cosa sola, inseparabili: a legarle un grande talento che da solo non bastò a rimediare alla malasorte. L’antologica che si è inaugurata ieri al Museo Civico di Padova, curata da Francesca Villanti (catalogo Skira, fino al 17 febbraio) presenta 90 opere, soprattutto dipinti ma anche sculture, tra le poche che ci sono pervenute, tradotte in bronzo dalla terracotta che Ligabue modellava impastando in bocca la creta del Po.

Mitologia di uno sventurato la cui vita ha alimentato una fortuna ondivaga che inizia con la consacrazione come pittore alla Barcaccia di Roma nel 1961. All’inaugurazione, spaventato dalla folla, il pittore entra scalzo. Gesto di libertà –io sono io– ma anche rilancio di una selvatichezza che attira l’attenzione dei media sul personaggio rimettendo in ombra la pittura: unica risorsa e risoluto orgoglio necessari per credere in sé, per non morire. Naif è poco per descriverla, espressionista va meglio: la semplificazione delle forme caricata di pathos rinforza l’espressività. Un primitivismo devotamente fedele alla realtà: la sua, popolata di paesaggi agresti e animali, segnata dalla nostalgia per la Svizzera che evoca nella parte alta dei quadri. La critica si accorse di lui sin dagli anni Quaranta e illustri critici non si sono sottratti a un esame obiettivo: da Bartolini, che per primo ne scrisse nel 1941, a Vigorelli, a dall’Acqua, a Barilli.

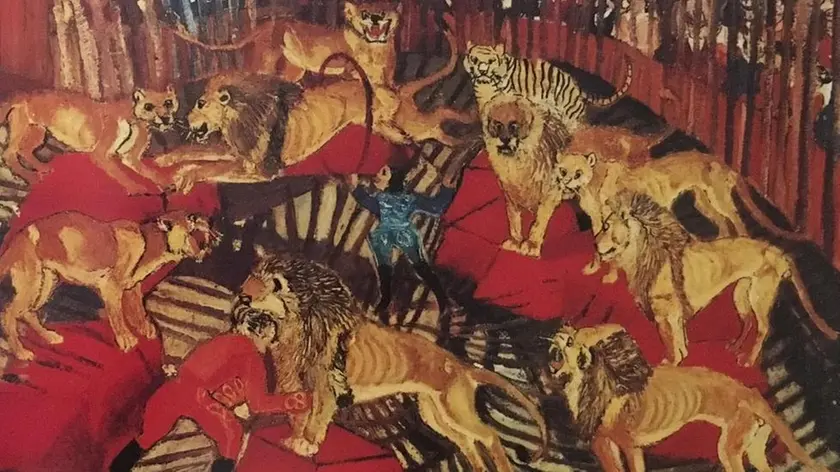

Ma anche visitando la mostra di Padova, curata con rigore e arricchita da documenti inediti provenienti dagli archivi dell’ospedale psichiatrico di Reggio Emilia, lui, “el mat”, è sempre in scena con il suo naso spropositato, le orecchie a sventola, gli occhi sgranati e il grande gozzo. Magrezza e deformità se le portava dietro dall’infanzia. Nato nel 1899 a Zurigo venne affidato a una misera coppia che lo allevò tra gli stenti. Sradicamenti continui, classi differenziali, punizioni e ribellioni violente. Le sue furie di nervi, che lo portarono in manicomio già da adolescente, si calmavano disegnando. Non amava gli umani, stava bene con gli animali. Le bestie feroci le aveva viste al circo e ne immaginava le gesta, le fauci spalancate, sazie di colori prima che di sangue. A vent’anni la madre adottiva lo fa estradare dalla Svizzera. Viene spedito a Gualtieri, paese d’origine del patrigno. Confuso e straziato, vive di sussidi e carità cercando sempre di scappare in Svizzera. Lavora saltuariamente come carriolante agli argini del Po.

Nel 1928 conosce Marino Mazzacurati che cerca di aiutarlo in tutti i modi ma soprattutto gli insegna a dipingere. Le sue condizioni un po’ migliorano, riesce a guadagnare qualcosa, ma casa sua rimane la stalla o la baracca del Po dove dipinge isolato tra le nebbie e il caldo afoso delle golene. Il disagio mentale non migliora e viene ricoverato due volte al San Lazzaro di Reggio Emilia. Durante la guerra fa da interprete ai tedeschi ma quando spacca una bottiglia in testa a un soldato tedesco viene ricoverato per evitargli il peggio. Nel lungo dopoguerra arriva il successo, la moto rossa, le interviste, il bellissimo documentario di Raffaele Andreassi che vinse l’Orso d’oro a Berlino e si vede in mostra. Tuttavia, quando sopraggiunge, la morte nel 1965 lo trova all’istituto di mendicità di Gualtieri. —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova