Luca Doninelli «L’universo è fatto di vita quotidiana»

di Nicolò Menniti Ippolito

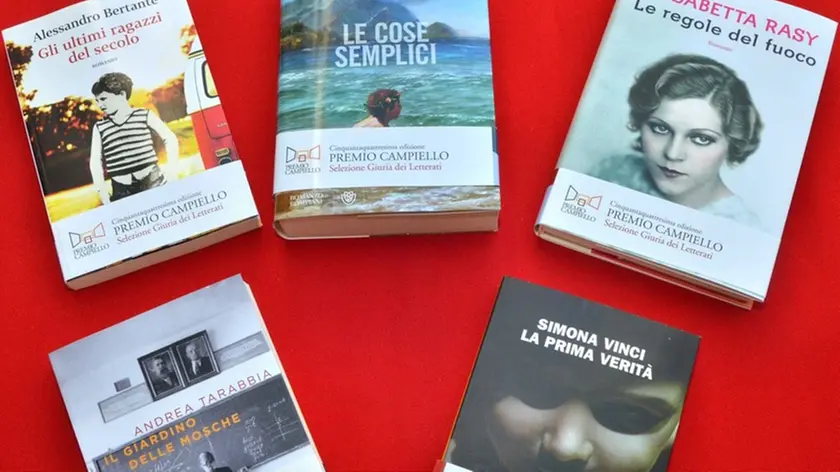

A proposito di Luca Doninelli, Claudio Magris ha parlato di «cortocircuito tra banalità e assoluto». In realtà però forse non di cortocircuito si tratta ma quasi di identità, come emerge sin dal titolo, “Le cose semplici” (Bompiani, 838 pagine, 23 euro) del romanzo con cui per la seconda volta concorre come finalista del Campiello.

Un romanzo molto lungo, molto ambizioso, molto importante, desueto per la letteratura attuale. Come mai questa scelta?

«Ho sempre voluto scrivere un romanzo, che è cosa diversa dal semplice raccontare delle storie come ho fatto finora. Un romanzo non può contenere solo una voce, la mia voce, deve essere la voce di tutti, un precipitato di storie, di tante visioni diverse, di avventure. È una grande forma, che non può essere ridotta al racconto. L’Ulisse di Joyce non è il racconto di una giornata di Leopold Bloom, sarebbe riduttivo considerarlo così».

E com’è nata l’idea di un libro di questo genere?

«Il libro è nato cammin facendo. Dieci anni fa ho pensato che volevo fare un romanzo, ma non trovavo la storia che facesse da cornice a tutto il resto. Poi sette anni fa è arrivata la storia di Chantal e di Dodò ed ho capito che poteva essere quella».

È una storia d’amore, ma anche un’apocalisse quella che viene raccontata.

«No, non è un’apocalisse, il mondo si salva, quello che finisce è semplicemente il mondo come lo conosciamo. Penso spesso che noi diamo per scontato il contratto sociale che sta alla base della società. Ma cosa succede se a un certo punto il mondo normale in cui viviamo insieme viene meno? Non ho immaginato esplosioni atomiche o meteoriti, attentati islamici, ma semplicemente un mondo in cui non c’è più una base comune. Normalmente siamo d’accordo sul 60% e il disaccordo copre il restante 40%, ma se viene meno questo, se il disaccordo è su tutto, il mondo come lo conosciamo finisce. La Brexit ce lo insegna».

In questo mondo senza più società finisce tutto. Ma nel libro l’Europa si disgrega totalmente, aldilà dell’oceano invece qualcosa rimane. E i due protagonisti, innamorati, si trovano uno da un parte l’altro dall’altra. Perché una parte si salva?

«Perché c’è Chantal, che è la protagonista vera, come Lucia nei Promessi Sposi, solo che Lucia è scema mentre Chantal è intelligente. Lei è convinta che può salvarsi solo se si salvano tutti e intorno a questa sua idea si struttura la sopravvivenza di chi le sta intorno e poi di tutti gli altri».

Nel romanzo c’è il mondo dopo la fine, ma anche il mondo prima, con decine di personaggi e di storie.

«La mia è una celebrazione della vita quotidiana. Un grande filosofo, Michel de Certeau, diceva che il 99 per cento della nostra creatività è nella vita quotidiana. Solo l’1 per cento è nel cinema, nella letteratura, nell’arte. La vita quotidiana è la materia oscura di cui è fatto l’universo».

Nel romanzo sembra che sia il sapere a salvare il mondo.

«Il mio punto di riferimento non è Dante, ma Aristotele. Il sapere è il nostro asse antropologico, è il fondamento di tutto, anche della fede».

E sembra che la scrittura sia collegata all’idea di morte.

«Ne sono convinto. Ogni grande opera, scritta da giovane o da vecchio non importa, nasce dalla consapevolezza della nostra finitezza, della fragilità della nostra vita. David Foster Wallace ha scritto “Infinite Jest” a poco più di trent’anni perché aveva da sempre la morte a fianco. Dante comincia a scrivere la Divina Commedia di fronte al fallimento della sua vita. È solo nel momento in cui ti accorgi della irrilevanza della tua vita che nasce il bisogno di scrivere».

Questo è il suo secondo Campiello, come lo vive?

«Sono molto felice di essere riuscito a finire il mio libro, tutto il resto viene dopo. L’altra volta, 24 anni fa, il mio era il libro più chiacchierato della stagione, c’erano state feroci polemiche critiche, perché ancora esisteva la critica letteraria. Oggi è tutto molto diverso, è piacevole andare in giro per l’Italia a presentare il libro insieme agli altri scrittori, abbiamo tutti chiaro in mente che non stiamo gareggiando. Anche perché i nostri libri sono molto diversi, ma tutti raccontano un mondo che finisce, sia esso la Prima Guerra Mondiale o l’Unione Sovietica. E comunque l’altra volta sono arrivato quinto, quindi peggio non può andare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova