Mario Pinton, l’artista che ha fatto dell’oro la materia preziosa dello stupore

PADOVA. Ricordare Mario Pinton, un artista che da decenni ha portato il nome di Padova in tutta Europa, e insieme ricordare il suo ruolo straordinario di insegnante e poi di direttore del Selvatico non sarà una cosa facile a farsi con la mostra alla quale si sta lavorando già da mesi a Padova, ma il centenario della nascita in questo 2019 lo impone come un dovere inderogabile.

L’evento verrà a completare la memorabile mostra su “Padova e la Scuola dell’Oro” allestita al Palazzo della Ragione nel 2008 con grande successo di visitatori e di critica internazionali, e l’esposizione a lui dedicata nelle sale del Pedrocchi nel 1995. Da dove è venuto questo interesse che continua e si amplifica ancora?

La “piccola” scuola. A metà degli anni Ottanta, Bruno Martinazzi, torinese, già famoso pioniere dell’oreficeria contemporanea (scomparso nel 2018 a 94 anni), era venuto a Padova per conoscere gli orafi padovani che erano stati i protagonisti di una importante esposizione a Pforzheim, la città tedesca orafa per antonomasia, dove esiste lo Schmuckmuseum, il Museo dell’oro più importante del mondo con una stupefacente raccolta di oggetti dagli antichi Egizi agli Atzechi fino all’età moderna, diretto allora da Fritz Falk, instancabile organizzatore di mostre di oreficeria contemporanea mondiale.

Alla mostra del 1983 dei dieci Orafi Padovani – che dopo Pforzheim era stata allestita ad Hanau, Anversa e Zurigo – erano esposti i lavori di Mario Pinton, Francesco Pavan, Giampaolo Babetto, Piergiuliano Reveane, Diego Piazza, Giorgio Cecchetto, Lorenza Giorgessi, Graziano Visintin, Renzo Pasquale e Alberto Zorzi, con la presentazione, tra gli altri, di Guido Gregorietti, allora direttore del Museo Poldi Pezzoli di Milano.

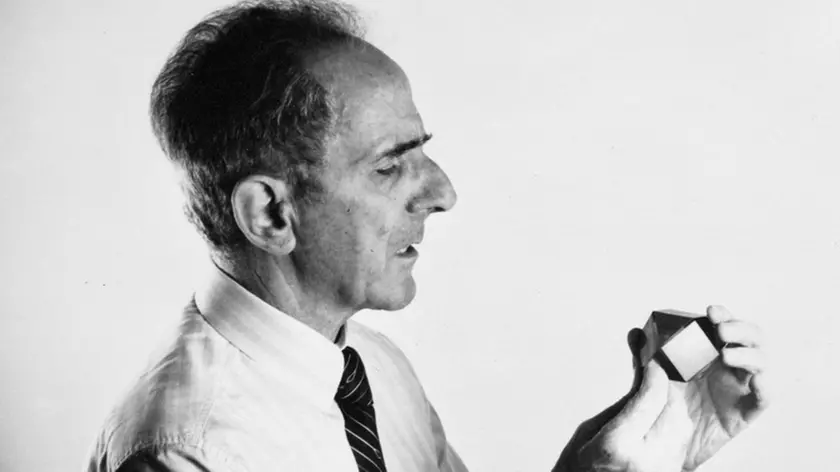

Come era potuto accadere che una piccola scuola di “periferia” facesse tanto scalpore? Mario Pinton ne era stato l’origine indiscussa. Nato il 12 novembre del 1919, figlio di un incisore, si era diplomato al Selvatico di Padova (la prima scuola d’arte dell’Italia unita), si era specializzato ai Carmini di Venezia e a Monza all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Isia) dove avvenne l’incontro fondamentale con Marino Marini, per terminare all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano nel 1944 nella sezione di scultura, sotto la guida di Francesco Messina.

È in corso in questi mesi, e fino al 24 marzo, alla Fondazione Marino Marini di Pistoia, una bellissima mostra a cura di Marco Bazzini dal titolo “Rigore e libertà. All’origine del gioiello contemporaneo italiano”, con 150 gioielli di Mario Pinton e dei suoi allievi Francesco Pavan e Giampaolo Babetto, di cui ha parlato di recente anche il New York Times. Dal 1944 Mario Pinton diventa docente di cesello e sbalzo e di disegno professionale al Selvatico e c’è chi lo ricorda mettere in salvo i gessi della Rotonda di Jappelli dopo il bombardamento del 1945 che l’avevano parzialmente distrutta.

Il gioiello è arte. Nell’ambiente vivacissimo della scuola, attraversata già prima da nomi come Paolo De Poli e dove nel 1960 nasce l’oreficeria come sezione autonoma, Mario Pinton, docente (fino al 1968) e direttore (fino al 1975), teorizza e trasmette l’idea del gioiello come opera d’arte e fonda la “scuola orafa padovana” cui appartengono Francesco Pavan e Giampaolo Babetto, altrettanto importanti per l’insegnamento e il mondo del gioiello; decine e decine di giovani padovani passano per quella scuola portando con sé un segno indelebile.

Sono anni in cui Pinton afferma il suo stile inconfondibile che lo vede presente nella scena internazionale a partire dalla prima grande mostra sul gioiello moderno, organizzata da Graham Hughes all Goldsmiths’ Hall di Londra nel 1961 e poi in oltre un centinaio di esposizioni nelle città più importanti del mondo.

Egli ha interpretato nel gioiello, ma anche nella scultura – si pensi alle opere per il Duomo di Abano Terme – la grande arte contemporanea del dopoguerra con una capacità insuperabile di trattare il materiale metallico con una leggerezza e un’eleganza stupefacenti.

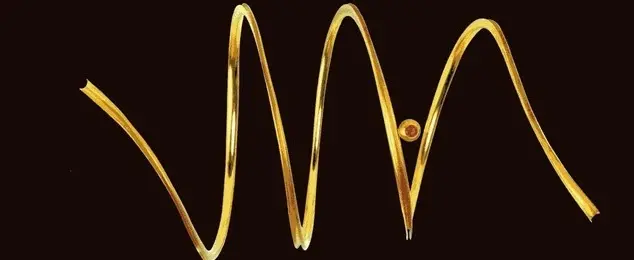

Il suo linguaggio sintetizza da una vasta cultura figurativa il principio di una forma essenziale come entità pura, per giungere a un delicato e sensibile astrattismo che si lega alle tradizioni più remote e al recupero di tecniche come il niello già conosciuto nell’antichità, usando rame, argento, piombo fusi in un contenitore di terracotta contenente zolfo, e poi applicato sull’oro. Da fili sottili, battendo e martellando, Pinton ha ottenuto bracciali, spille, collane, presenti nei più prestigiosi musei. Pezzi magici anche per chi è del mestiere, leggeri e vibranti.

Il grande ceramista siciliano Andrea Parini, direttore della scuola di Nove, diceva: «con un grammo d’oro Pinton veste una donna».

La sua eredità. Insomma ci ha messo davanti al disegno sposandolo con tutte le potenzialità della materia e soprattutto, per chi lo ha avuto come maestro, gli va riconosciuta la rarissima dote di dare e insieme di ricevere dall’allievo che restituisce gli stimoli e le evocazioni.

Oggi restano lavori disseminati nelle collezioni italiane e straniere e resta la Scuola, quella che vive in tanti di noi. Cambia tutto, ma da quell’insegnamento, come un seme, continuano nuove nascite e continue reinvenzioni. La sua era una Scuola d’Arte intesa come un unicum formativo.

Onorarlo e conoscerlo significa accrescere l’identità della città e delle sue scuole, non solo quelle dell’arte.—

(L’autore è orafo e docente di oreficeria al Selvatico a Padova)

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova