Nella luce del Sud, Van Gogh abbraccia la natura dell’anima

di MARCO GOLDIN

E poi finalmente viene il Sud. La luce tanto desiderata, l’assoluto dei colori, la rifrazione loro attraverso il prisma luminoso. L’aria secca e tutta incisa di un’emozione che travolge, scuote dal di dentro, si deposita nella profondità del cuore. Nel pieno di un grave stato di depressione, sedato anche da un vero e proprio abuso di alcol, Van Gogh dipinge a Parigi un ultimo autoritratto, sul finire di gennaio del 1888. Si raffigura davanti al cavalletto, avvolto in una giubba blu sulla quale lampeggiano gialle fioriture come piccole stelle nel cielo. In mano tiene la tavolozza e un mazzo di pennelli, lo sguardo è fisso sulla tela. Più tardi, giunto in Provenza, scriverà in una delle sue lettere: “Quando lasciai Parigi, ero sulla strada della paralisi mentale”.

In preda a questi sentimenti di desolazione e frustrazione, Vincent parte per il Sud. La Provenza è la sua meta. Cominciano in lui a venire a compimento quei pensieri che lo spingevano alla creazione, assieme a Gauguin specialmente, di un vagheggiato Atelier del Sud. Così, il 20 febbraio 1888 lascia Parigi e con il treno raggiunge Arles, dove arriva nel pomeriggio del giorno seguente. Dalla stanza che prende in affitto al Restaurant Carrel, al numero 30 di rue Cavalerie, scrive subito al fratello Théo, informandoci circa qualcosa di sorprendente, per lui che se n’era andato cercando la forza e la potenza del colore: “Ora ti dirò che, per cominciare, ci sono dovunque almeno 60 centimetri di neve già caduta, e che continua a caderne. Arles non mi sembra più grande di Breda o di Mons”. Il bianco della neve quindi, anziché il giallo, l’azzurro, il rosso, il verde.

Ma arrivando, dal finestrino del treno, già nota quanto potrà valere successivamente per la pittura. Dapprima, nei pressi di Tarascona, “un magnifico paesaggio d’immense rocce gialle”, poi “alberelli tondi dal fogliame di un verde oliva o verde grigio”, e infine “bellissimi terreni rossi coperti di vigne, con sfondi montagnosi del più fine lilla”. Nel modo del diario di un viaggiatore che giunge in un luogo per la prima volta, e ne fa quasi un inventario della visione, Van Gogh capisce all’istante ciò che sarà per la sua pittura, quanto essa diventerà. Ma in quel momento deve fare il conto soprattutto con la neve, con il bianco: “E i paesaggi nella neve con le cime bianche contro un cielo tanto luminoso quanto la neve, erano belli come i paesaggi invernali fatti dai giapponesi”. Non a caso la mostra di Treviso indugerà a lungo proprio sul rapporto tra gli impressionisti e la cultura figurativa giapponese, con l’esposizione di numerose stampe di Hiroshige e Hokusai, a cominciare dalla sua celeberrima Onda. Ma anche evidenziando il rapporto strettissimo, per esempio, tra le fioriture dello stesso Hiroshige e le fioriture che proprio Van Gogh realizzò - peschi e albicocchi soprattutto - nelle settimane tra la fine di marzo e l’inizio di aprile di questo 1888 ad Arles.

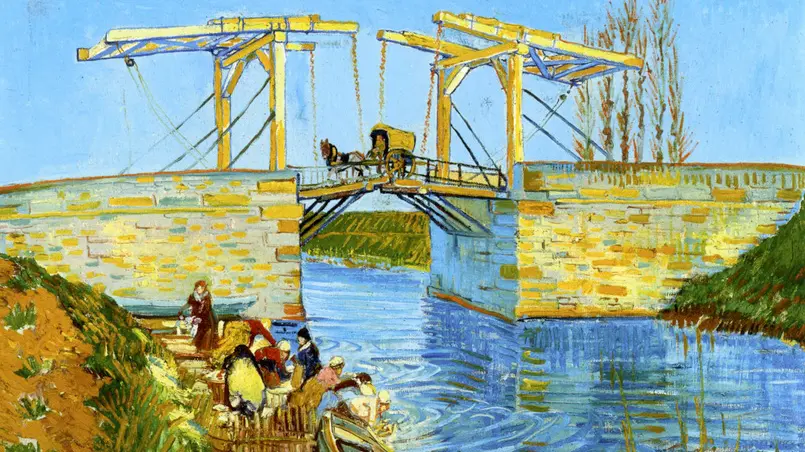

In un bellissimo, e poco noto, “Paesaggio con la neve” (1888), vediamo Van Gogh alle prese con la campagna bianca che si estende fino alla cinta di Arles, che spicca sul fondo nella luce azzurrina con le sue torri, come in un paesaggio olandese di Van Ruisdael a metà Seicento. Citato in una lettera a Théo scritta attorno al 2 marzo, questo quadro fa parte di una manciata di pochi altri dedicati a quella neve inattesa trovata nel Sud in luogo della tempesta del sole. Ma già nella lettera a Théo del 9 marzo, la situazione sta volgendo al meglio: “Caro Théo, finalmente questa mattina il tempo è cambiato e si è fatto più mite - ho così avuto modo di conoscere questo mistral. Ho fatto diverse incursioni nei dintorni, ma non ho mai potuto far niente a causa di questo vento impossibile. Il cielo era di un azzurro terso, con un sole talmente lucente da sciogliere quasi tutta quanta la neve, ma il vento era così freddo e secco, da mettermi la pelle d’oca”. È il principio del cammino di Van Gogh nel sole di Arles, nel sole del Sud. Quando l’azzurro, tonante come uno schiocco, comincerà a manifestarsi in tutta la sua assolutezza di presentazione. A cominciare dall’immagine celebre del ponte di Langlois, lungo il canale parallelo al Rodano che unisce, verso sud, la città a Port-de-Bouc. Sono passate solo tre settimane dall’arrivo di Vincent in Provenza, ed egli pare aver trovato il centro della sua visione. Aver trovato il centro del suo cuore.

Nelle stesse giornate di marzo in cui il ponte di Langlois attirava la sua attenzione, quasi sicuramente egli mette mano anche ad altri due quadri.

Il primo è ancora un ponte, in pietra e con due archi ribassati, con delle lavandaie in primo piano e una fila di salici potati lungo la linea dell’orizzonte. Con un fumo di fabbriche e di nuvole che invade l’azzurro del cielo. Il secondo è proprio “Salici potati al tramonto”, che sarà esposto dal 29 ottobre a Treviso per la mostra “Storie dell’impressionismo”. In tutte queste opere citate, lo schema del colore appare il medesimo, dipinte come sono in un giallo molto luminoso, in arancio/rosso e con toni tra l’azzurro e il blu. Inoltre, la datazione a marzo delle tele in questione appare rinforzata anche dall’essere tutte con alberi privi di foglie. Quasi certamente è anche a questo quadro che Vincent si riferisce nella sua lettera del 10 marzo al fratello, quando parla di “4 o 5 cose che sto pensando di cominciare a dipingere”. Si sente anche una certa vicinanza stilistica dell’erba secca in primo piano rispetto a certi soggetti di prati che Van Gogh aveva realizzato nella sua seconda primavera parigina, quella del 1887. Ciò per dire che la datazione prima proposta per questo quadro - autunno 1888 - appare difficile da essere sostenuta, e in questo condivido in pieno la lettura di Teio Meedendorp.

Questa visione di salici al tramonto quindi, appare conficcata perfettamente in un punto di passaggio tra le residuali esperienze impressioniste parigine e la piena accettazione dell’antinaturalismo che investe la descrizione della natura in Van Gogh nel periodo di Arles e Saint-Rémy. In questo senso appare indicativo, e meraviglioso, il lavoro tono su tono nel cielo, con quel dialogo insistito giallo su giallo. Cui si aggiunge la lunga linea azzurra sottostante come di un orizzonte inventato, quasi a simulare la sua più che amata catena delle Alpilles, che nell’anno trascorso a Saint-Rémy diventerà talvolta motivo quasi di specchio del cuore. Ma adesso, giunto ad Arles solo da poche settimane, è la luce infuocata del tramonto a spremere tutti i succhi, subito, della pittura. A tracciare, quel sole avventato e splendente ancora prima di sera, un segno che ci consegna una visione nuovissima della natura. Dove insieme si consumano il tempo e il destino.

(6 - continua)

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova