Il dialetto veneziano dall’abaco al zogàtolo: va su carta e online ma lo paga la Svizzera

Esce questa settimana un prezioso libriccino curato da Lorenzo Tomasin e Luca D’Onghia, entrambi formatisi alla Scuola Normale Superiore di Pisa e ora professori, rispettivamente, all’Università di Losanna e alla stessa Scuola Normale Superiore. Il libretto si intitola “Parole veneziane. 1. Una centuria di voci del Vocabolario storico-etimologico del veneziano (VEV)” ed è edito dalla casa editrice Lineadacqua (scritta proprio così) che produce libri dichiarati, nel sito, “made in Venice”.

A finanziarlo sono state l’Università di Losanna e la Normale di Pisa.

Un progetto ampio

Il librettino è interessante in sé, ma anche per quello che rappresenta. È il primo prodotto di un grande progetto, il “Vocabolario storico-etimologico del veneziano”, sviluppato dalle due Università già citate e dall’Opera del Vocabolario italiano (OVI) di Firenze, con la collaborazione dell’Università di Saarbrücken. Il progetto si giova della consulenza scientifica di alcuni lessicografi e dialettologi, tra i quali i veneti Maria Teresa Vigolo e Ivano Paccagnella. A finanziarlo è il Fondo nazionale svizzero per la ricerca, con una somma di quasi 500 mila euro erogati nell’arco di un quadriennio.

La lungimiranza di Folena

Nel 1959, nell’articolo “Vocabolario veneziano e vocabolari veneti”, Gianfranco Folena aveva affrontato, con lucidità e lungimiranza, il tema della redazione di un nuovo vocabolario del veneziano (o del veneto). Tra le lingue e i dialetti diffusi in Italia, il veneto, dopo il toscano, e quindi l’italiano, è quello meglio documentato. Nel corso dei secoli si sono succeduti diversi vocabolari esemplari per i tempi in cui sono stati prodotti. Spiccano il settecentesco “Vocabolario veneziano e padovano” di Gaspare Patriarchi e l’ottocentesco “Dizionario del dialetto veneziano” di Giuseppe Boerio, considerato un capolavoro della lessicografia dialettale italiana. Però queste opere, e quelle, numerose, che fanno loro da contorno, risultavano inadeguate per chi volesse leggere, comprendendone con precisione il senso, un testo veneziano del Cinquecento o del Seicento, ma anche del Settecento, a cominciare dalle commedie di Goldoni.

L’ultimo trentennio ha prodotto, però, nuove opere, che collocano il Veneto in una posizione di avanguardia nel panorama lessicografico italiano: il “Vocabolario del veneziano di Carlo Goldoni”, dello stesso Folena (1993), il “Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo” (2007) di Manlio Cortelazzo, l’edizione di Franco Crevatin della bizzarra raccolta manoscritta di Francesco Zorzi Muazzo (composta nel Settecento, ma pubblicata solo nel 2008). E, inoltre, allargando lo sguardo alla terraferma, il “Vocabolario del pavano” di Ivano Paccagnella (2012).

Sistemazione organica

Quest’ampia e qualificata produzione non solo ha favorito la nascita del nuovo progetto, ma l’ha quasi reso necessario. Ormai, sappiamo tante cose sul lessico veneziano, in tutto il corso della sua storia (grazie all’OVI possiamo recuperare facilmente anche il lessico dei documenti medievali finora editi); le informazioni, però, sono sparse in numerose fonti, autorevoli ma, di necessità, disperse. Per questo Tomasin e D’Onghia hanno avviato il progetto di un vocabolario storico-etimologico, che desse una sistemazione organica a tutto il lessico veneziano, di oggi e del passato e ricostruisse la storia di ogni parola.

Sarà un’opera grandiosa e aperta, che troverà spazio prima di tutto on line (http://vev.ovi.cnr.it/): il VEV sarà messo a disposizione di studiosi e appassionati un po’ per volta, via via che le singole voci saranno redatte. Troverà realizzazione, così, l’idea di Folena di produrre un nuovo vocabolario, storico, del veneziano, in grado di superare, per esattezza filologica e dovizia di materiali relativi all’intera storia dell’idioma lagunare, quel caposaldo che è il Boerio.

Un doppio canale

Però, per chi si appassiona ancora ai libri di carta, il progetto prevede anche la pubblicazione di volumetti tematici, nei quali vengono raccolte le voci di una certa area semantica o culturale (ci sarà presto un quaderno su ingiurie, improperi, contumelie, insomma sulle parolacce; poi ne seguiranno altri dedicati a cucina, imbarcazioni, vino, lessico istituzionale della Repubblica, luoghi della città).

Alle origini

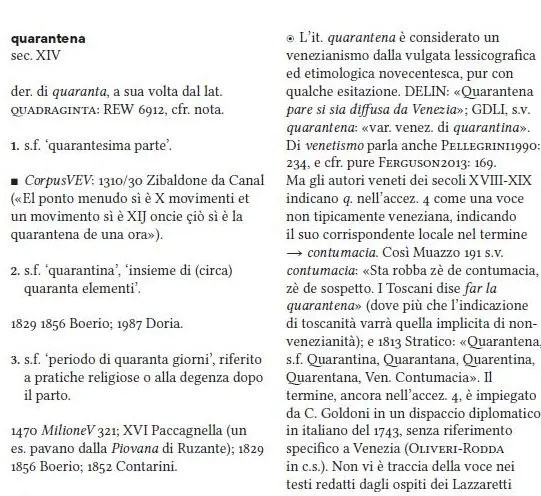

Quello che esce questa settimana è il primo libretto della serie. Contiene due manipoli di parole. Innanzi tutto, per cominciare nel segno della tradizione lessicografica, che è prevalentemente alfabetica, vengono proposte alcune parole che iniziano con la lettera A, da abaco ad astemio (che indica non solo chi si astiene dall’alcol, ma anche chi si astiene da altre cose, come ricorda il Boerio: “astemio dal matrimonio, dal teatro, dal formagio, dal melon, dal zogo, dalle visite”). Poi viene illustrato un mazzetto di parole diffuse in italiano, ma che trovano le più antiche attestazioni, se non l’origine, in veneziano. Di alcune è noto che sono state regalate dal veneziano all’italiano (baicoli, brancin ‘branzino’, ciao, gazeta, granceola, scampo), altre sono forse un po’ inattese (brogio ‘broglio’, contrabando, fachin, fifa e derivati, pestachio ‘pistacchio’, petegolezzo, zénzaro, zogàtolo). Per altre ancora, come brufolo o quarantena, l’origine veneziana viene ridimensionata.

Grazie, con amarezza

L’impresa avviata da Tomasin e D’Onghia va salutata con ammirazione e con gratitudine, perché contribuirà a illustrare quel grande patrimonio immateriale che è il lessico veneziano. Ma suscita anche una certa amarezza: il fatto che un’opera così importante per il Veneto e la sua realtà linguistica venga realizzata in un’università svizzera grazie a un cospicuo finanziamento del Fondo Nazionale Svizzero non fa certo onore alla nostra regione. Del resto, noi italiani ci siamo abituati: anche il grande “Lessico Etimologico Italiano” è stato progettato da uno svizzero, Max Pfister, realizzato in un’università tedesca, finanziato quasi tutto con fondi tedeschi.

Ci potrebbe essere un’occasione di riscatto. Il VEV è, per precisa scelta, un dizionario del solo veneziano. Il dilemma se redigere un dizionario del veneziano o anche del veneto di terraferma era stato già affrontato da Folena. Anche lui aveva giudicato preferibile l’opzione veneziana, ma aveva immaginato di affiancarvi una serie di dizionari delle altre varietà venete. Ecco, per questo ci sarebbe ancora spazio per un’iniziativa che partisse dal nostro territorio.

Ma il Veneto ha voglia di investire per un simile obiettivo una somma analoga a quella messa a disposizione dalla Confederazione svizzera? —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova