Il cammino dell’arte sulla via della scienza

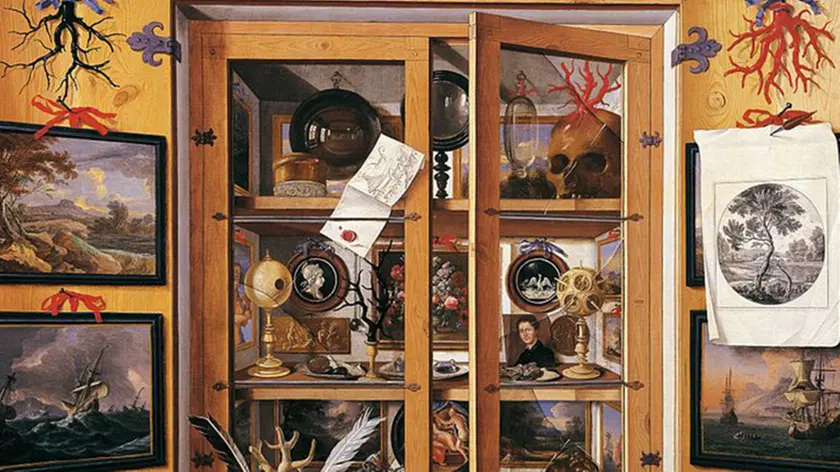

In una camera delle meraviglie la bellezza della conoscenza

Alfa e Omega, il ritratto di Galileo giovane, primizia e vanto della mostra, e l’opera sublime di Anish Kapoor: così, con un corto circuito tra i secoli, tra l’inizio e la fine della modernità, decolla il Mondo nuovo nella mostra “Rivoluzione Galileo”. E procede con i disegni anatomici di Fabrici d’Acquapendente, strumenti medici e rappresentazioni iperrealistiche del corpo umano come il bronzo cinquecentesco del Cigoli, “Lo scorticato”. Solleva lo spirito dai corpi mortali la musica, e dunque liuti e violini, Nature morte, antichi spartiti e libri: in scena il padre musicista Vincenzo Galilei e lo stesso scienziato ottimo conoscitore di musica e virtuoso del liuto. Dopo la musica, la tecnica con una varietà di compassi che solo la “dependenza” dalle scienze matematiche trattiene nel perimetro della funzione militare, tanta è la loro bellezza di fattura.

Sin qui l’ouverture che allestisce una specie di camera delle meraviglie della scienza e della tecnica debitrici al genio di Galileo. Poi si entra nel Parnaso dell’arte ed è subito Leonardo con due fogli del Codice Atlantico sulla luna, cui fanno seguito due Mappe, la celeste australe e la celeste boreale di Albrecht Dürer. La sfera armillare, diavoleria celeste di grande aiuto ai naviganti, fa da spartiacque con l’arte vera e propria che presenta un disegno di Tintoretto con “La creazione della via lattea” e il sontuoso Rubens del Prado con “L’origine della Via Lattea”: latte vero che zampilla dal seno della madre Era al morso dell’energico figlioletto Ercole. I fiamminghi Abraham Govaerts e Jan Brueghel il Giovane presentano la versione ambientata dei quattro elementi. “La Melancolia I” di Dürer, che medita soave con il suo compasso tra le dita, fa da diapason a una affascinante galleria di Sfere celesti, Astrolabi, Globi terracquei che introducono al cielo di Galileo con gli originali delle sue opere ma anche con stupefacenti cannocchiali astronomici del suo tempo in legno, cartone e ottone. In un dipinto di Stefano Bella vediamo Galileo che mostra il cannocchiale alle allegorie dell’Ottica, dell’Astronomia e della Matematica; in altri di F. Théophile-Etienne Gide e di Antonio Caimi è invece intento a illustrare le sue teorie alla signoria veneziana. Per comprendere il passaggio dalla visione dell’astrologia a quella dell’astronomia entrano in scena grandi pittori del Seicento: Guercino ha il merito di rappresentare l’antico mito di Atlante con il globo celeste sulle spalle, così come il giovane amante di Selene-Luna, Endimione, ha in grembo un cannocchiale per poter scorgere la sua amata. Il Seicento abbonda di pittori che rappresentano soggetti inerenti alla nuova scienza come Antonio Zanchi che in una tela conservata a Santa Maria del Giglio a Venezia dipinge Abramo mentre insegna l’astrologia agli Egizi.

Tra tutti emerge l’Autoritratto di Luca Giordano in veste di austero astronomo. Per il Borgognone è Giosuè che ordina al sole di fermarsi, avvallando sottotraccia che la terra fosse al centro dell’universo, cosa che creò qualche problema a Galileo nelle controversie con la chiesa.

E arriviamo al diligente e convinto Donato Creti, pittore cremonese del Settecento che dipinse una serie di suggestive osservazioni astronomiche destinate al Papa. La serie di piccoli quadri doveva infatti perorare la causa del conte bolognese Marsili che intendeva convincere la Santa Sede dell’importanza di avere un osservatorio astronomico, che poi sarebbe diventato il primo pubblico in Italia. In chiave più moderna scorrono le avventure di Jules Verne, i fumetti di Tin Tin di George Remi in arte Hergé e il film di Méliès, “Le Voyage dans la Lune”, del 1902. Altra galleria di mirabili strumenti ottici e fisici, di disegni e di volumi originali per poi entrare nella magia simbolista con “La danza delle Ore” di Gaetano Previati dove angeliche figure volteggiano lievi intorno al cerchio della vita che volge dalla terra dal sole: meno scienza e più emozione, in nome di una rarefazione pittorica che sfiora il misticismo. Mentre Giacomo Balla, appassionato di Astronomia, non perde il transito di Mercurio che passa davanti al Sole e ne dà una versione in perfetto dinamismo astratto, all’altro polo di Previati, pur se erano passati solo quindici anni.

E siamo all’epilogo della disputa, della condanna e dell’abiura così come le ha viste e rappresentate il mito dello scienziato libero che l’Ottocento impalmò anche in chiave risorgimentale. Sfilano dipinti di Cristiano Banti, Antonio Muzzi, Carlo Felice Biscarra, Cesare della Chiesa di Benevello. Ma è la luna disegnata da Galileo che restituisce intatta l’emozione dell’atto primo, sapendo poi che le fotografie della Nasa non potranno che confermare le sue osservazioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova

Leggi anche

Video