Marina con la pipì vendica la fotografia censurata da Sgarbi

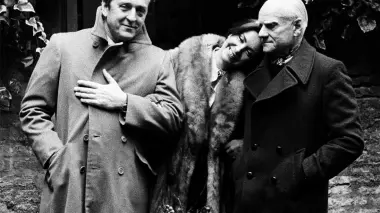

Carlo Ripa di Meana, Marina e Alberto Moravia nel 1974

Fu vera pipì? Se lo chiedono ancora, a distanza di più giorni, tutti quelli (almeno 30 mila persone) che sul web hanno visto il "gesto d'artista" di Marina Ripa di Meana, a Spoleto, il 25 giugno scorso. Vittorio Sgarbi parla davanti alla telecamera del Tgcom inaugurando la Biennale Umbria, arriva la rossa Marina con un barattolo di vetro dove brilla un liquido giallo paglierino, e lo versa sulla camicia di Sgarbi, lato sinistro. L'esclamazione «E' piscio d'artista» (della Marina) si confonde con le urla di Vittorio, che impreca, sbraita, se ne va torna, lancia l'anatema «Infantilismo senile» e ci mette tre minuti esatti a togliersela, quella camicia bagnata e forse puzzolente. Ma l'atto artistico era genuino? E soprattutto era genuino il liquido? Lo saprà solo chi ha avuto l'onere di lavare quella camicia, anche se Marina Ripa di Meana mette il sigillo della propria onestà: «Sono una persona seria, le cose non le faccio a metà». E testimonia: «Era bionda, tiepida e abbondante». Come non crederle? Se partiamo da questo episodio, non è perché viviamo in una società liquida. E' perché il lancio del "piscio d'artista", sulle tardive orme di Piero Manzoni e Carmelo Bene, affonda le sue radici lontane a Venezia, oltre che quelle più vicine in una più prosaica vescica. Esattamente in una sala del Padiglione Italia, quello curato da Vittorio Sgarbi: lì dentro s'è consumato quello che Marina Ripa di Meana definisce «un atto di censura». Ma cos'ha fatto Sgarbi, «che mai mi sarei aspettata facesse il censore»? Ha detto no all'esposizione di due delle quattro foto di uno degli artisti invitati, accettati ed esposti nel gran bazar del Padiglione Italia. Il censurato è il fotografo Lorenzo Capellini, che dal 1974 al 1986 è stato il fotografo ufficiale della Biennale, e che proprio per questo è stato segnalato da Carlo Ripa di Meana, presidente della rinata Biennale in quel 1974. E' il sistema Sgarbi ideato per il "suo" Padiglione: una estesa commissione di intellettuali, ognuno dei quali indica un artista. Se in buona fede, il disinnesco della collaudatissima raccomandazione, oppure la sua celebrazione ai massimi livelli. Tant'è, il sistema ha fatto sì che gli artisti si siano ritrovati in quasi trecento, in una Babele che riflette l'attuale pianeta terra: sovrappopolato. Tutti contenti e integri, meno uno: il dimezzato Capellini. E se fino ad una settimana prima Sgarbi telefonava al fotografo «sarai contento, ti ho messo in un posto ottimo», poi alla vigilia dell'inaugurazione le foto invece di quattro erano due. Capellini aveva intitolato la sua opera «Quartetto», proprio perché erano quattro foto e raccontava delle fasi importanti della sua vita, cinquant'anni di fotografia. Una d'Inghilterra, dove Lorenzo sbarca nel 1958 a vent'anni e resta otto anni. «E' la mia prima foto pubblicata sul "Mondo" scelta direttamente da Mario Pannunzio, se ci penso mi emoziono ancora adesso». Quella volta, passò davanti a Montale, Moravia, Arbasino ed Ernesto Rossi per sentirsi dire «tu da oggi sei il fotografo de "Il Mondo"». Ginocchia che tremavano, ma chiese il perché: «perché le tue foto non hanno bisogno di didascalia». E sarà stato questo a far inviperire Sgarbi, perché la seconda foto ritrae Alberto Moravia, Carlo Ripa di Meana e una giovane Marina (è il 1974) in un angolo che si immagina verde, dato che la fotografia è in bianco e nero. Riconoscibilissimi, forse perché famosi, anche senza didascalia. Per la cronaca, la terza foto di Capellini sono leoni del suo periodo africano e la quarta è l'ultima scattata, celebrazione dell'Unità italiana con nudo femminile avvolto in tricolore. Ma perché la foto di Carlo, Marina e Moravia, è sparita? «Troppo di famiglia - ha spiegato Sgarbi - e poi gente vecchia, nessuno sa più chi sono, Moravia è sparito per tutti». Capellini reagisce in piedi: o tutte o nessuna, e toglie anche le altre due foto. Il Padiglione Italia apre senza Capellini, anche se forse nell'affollamento generale pochi se ne accorgono. Talmente tante opere, là dentro, da stare attenti a non calpestarle. E se magari ne calpestate una, facile che chi vede pensi a chissà quale performance. In verità, la censura di Sgarbi non è un episodio da nulla. E si scatena una guerra combattuta via email. Gli scrive Carlo Ripa di Meana, chiedendo spiegazioni. Dice l'antico presidente della Biennale: «Sgarbi ha delegato ai componenti la commissione la scelta di un artista. Se accetta l'artista, come poteva non fare, deve comunque accettare le sue opere. Non ha il potere di censura». Il critico risponde pigiando veleno sui tasti: «Siete dei vecchi rincoglioniti». Le tre-quattro missive che si incrociano con Ripa di Meana sono di un tenore sublime («meglio essere vecchi, rincoglioniti comunque non credo, che un precoce demente») fino all'ultima, che è dell'altro giorno e che mette la parola fine alla vicenda. Scrive Sgarbi: «Avete vinto, l'errore è stato mio (ma significa: ad invitarvi. ndr). Darò disposizioni perché le foto di Capellini vengano riammesse. Avete vinto, ma insieme avete perso me». Dice Carlo Ripa di Meana: «Dopo una lussureggiante introduzione, pervasa da una fine eleganza stilistica, esce questa nota gloriosa di vanità: la punizione è che non lo vedremo più! Penso che sopravviveremo. Ma non passa per la mente a Vittorio che può essere un vero sollievo?». Le piacevolezze dietro le quinte non si fermano qui. Ancora Ripa di Meana: «il bizzarro, lunatico, autoritario Sgarbi ha sezionato un'opera, ha tagliato senza motivo. Non è tutto male quello che fa: per esempio, la sua idea sul Padiglione Italia è stata una cesura salutare, aver disarcionato mercanti e gallerie, l'aver messo in un cantuccio le superstar della critica: tutto bene. Poi però cade sulla piccola e provinciale gestione di un potere temporaneo. E non mi venga a parlare di "lotta al familismo": in quel '74 io abitavo addirittura a casa di Capellini, appena nominato presidente ero stufo di stare in albergo. E Marina veniva a trovarmi, nel brolo di quella casetta appena dietro ai Magazzini del sale. Insomma, non c'è forzatura, quella è la sintesi della vita di Capellini nella Venezia di quel tempo». Familismo? Autocelebrazione? Forse Sgarbi non s'è accorto che, nel Padiglione Italia, qualcuno ha appeso una sua gigantografia... Tanto per gradire, Carlo Ripa di Meana ha pensato bene di informare il ministro dei Beni Culturali Giancarlo Galan, e il presidente della Biennale Paolo Baratta, ed Emmanuele Emanuele, che qualcosa conta. In mezzo al via vai di missive, la sortita marinesca della pipì, una vendetta forse decisiva: perché ai potenti magari si può resistere, ai continui lavacri d'urina un po' meno. Così quello che era considerato un «abuso di potere di questo Capitan Fracassa» è stato vanificato: quell'«avete vinto» di Sgarbi è una retromarcia totale. Chi gestisce il Padiglione Italia, Arthemisia, ha già ricevuto disposizioni perché «le fotografie di Capellini siano riammesse». Potremo finalmente vederle, dopo aver fatto lo slalom tra le altre 280 opere. Ogni artista ha mediamente tre metri quadrati a disposizione, speriamo che lo spazio vuoto lasciato da Capellini non sia stato nel frattempo fagocitato da qualche new entry... Riappariranno, quelle quattro foto, soprattutto quella di Moravia con Carlo e Marina. Sono sorridenti, molto sorridenti: come se la foto l'avessero fatta ieri...

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova

Leggi anche

Video