La lezione dei Giardini di Abele Quando Zavoli incontrò Basaglia nel manicomio di Gorizia

Luca Illetterati

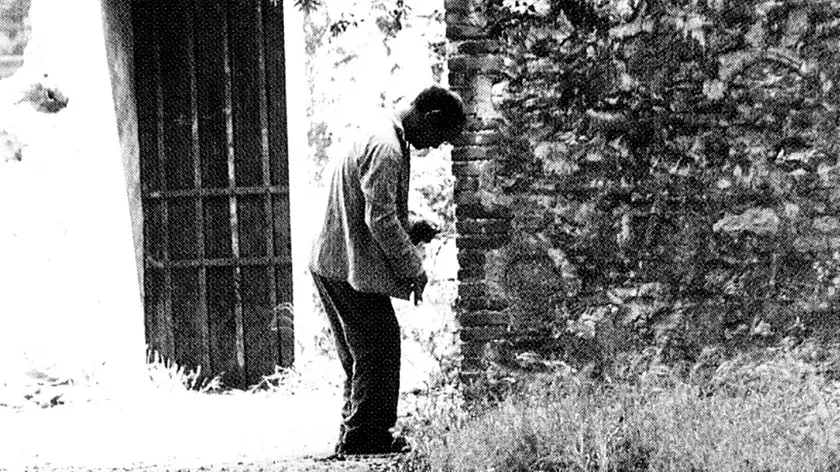

Cinquant’anni anni fa, il 3 gennaio 1969, andava in onda sulla prima rete della Rai, all’interno dello storico rotocalco TV7, un servizio di Sergio Zavoli intitolato i Giardini di Abele. Un documento della durata di circa 25 minuti per molti versi straordinario. Zavoli entra con la sua troupe nel manicomio di Gorizia allora diretto da Franco Basaglia e cerca di capire e di spiegare la rivoluzione basagliana mostrando le immagini drammatiche della vita nel manicomio prima della sua trasformazione in ospedale aperto, facendo parlare gli infermieri, lo stesso Basaglia e i malati. È un documentario che vale la pena rivedere per molte ragioni.

Parole pesate

La prima perché è un esempio di giornalismo televisivo di altissimo livello. Un giornalismo fatto di parole pensate e pesate, accuratamente misurate e mai banali e di immagini potenti e realistiche che tuttavia riescono a sfuggire con consapevolezza alla retorica del dolore e della lacrima.

Il linguaggio che usa Zavoli è un linguaggio che è a un tempo comprensibile e alto, un linguaggio che chiede a chi lo ascolta di seguirlo, di tenere desta l’attenzione. Un linguaggio che non accetta cedimenti e non cerca identificazioni con un inesistente punto di vista ordinario. Un linguaggio che lascia spazio anche al silenzio, alle pause, agli imbarazzi.

C’è un momento nel servizio che dice molto della postura giornalistica di Zavoli. Sta intervistando una signora ospite dell’ospedale e le sta chiedendo della sua vita all’interno dell’istituzione e fuori da essa e la signora a un certo punto dopo aver detto che la sua malattia era stata conseguente a una delusione amorosa, raccontando la solitudine della vita del malato scoppia a piangere. Così, in modo quasi inatteso.

Zavoli resta per un po’ in silenzio. Poi le chiede delle feste che si fanno oggi dentro all’ospedale e la porta fuori da quella situazione di imbarazzo e difficoltà, senza indugiarvi, senza cercare di catturare ed enfatizzare quel dolore e quella lacrima.

Ma la ragione forse più necessaria per andare a rivedere oggi quel documentario (è di facile reperibilità in rete) è misurare la distanza che ci separa da quel momento di frattura rivoluzionaria che è stata l’esperienza basagliana e in questa distanza l’abissale differenza di consapevolezza nei confronti del disagio psichico tra allora e oggi.

Il tavolo rovesciato

Basaglia aveva portato la malattia dentro la vita, dentro il mondo. Aveva rotto quel confine ideologico e culturale che chiudendo il malato dentro una marginalità separata consentiva alla società di autoproclamarsi sana, pulita, immune dalla patologia.

Basaglia aveva rovesciato il tavolo. Aveva rimesso al centro l’umanità del malato, e con essa una questione di giustizia sociale che vedeva i matti poveri chiusi e murati dentro i manicomi e i matti ricchi invece in strutture protette di tutt’altro tipo.

Ma soprattutto Basaglia ha costretto la società a pensare la malattia e il disagio come qualcosa che la riguarda, che la abita e che non è affatto estranea alle proprie dinamiche interne, ma è anzi non di rado il prodotto proprio di quelle stesse dinamiche.

Un passo avanti

L’esperienza basagliana ha condotto l’Italia a una delle leggi più avanzate al mondo in tema di cura della malattia mentale, la famosa legge 180.

Approvata nel 1978 essa rappresenta ancora forse il passo in avanti più significativo e potente in termini di civiltà degli ultimi 70 anni della storia italiana. Non sempre la pratica è stata all’altezza della legge.

L’apertura delle strutture manicomiali doveva essere accompagnata da un potente rafforzamento dei servizi territoriali e domiciliari e questo non sempre è avvenuto.

Ma la responsabilità non è certo di quella legge.

Tutto come prima

A riguardare quel servizio oggi, però, si ha come la sensazione che il disagio psichico lo si sia progressivamente ricacciato dentro confini di marginalità, certo non paragonabili all’istituzione chiusa denunciata da Basaglia, ma tali da non intaccare il funzionamento – tutto dominato dall’idolo dell’efficienza – delle società contemporanee.

Non solo c’è infatti chi oggi a livello politico considera gli investimenti sulle strutture che agiscono sul territorio, a livello domiciliare o dentro le scuole come investimenti troppo onerosi e quindi, sotto sotto, come soldi buttati, che non rendono in termini di consenso come altri investimenti in ambito sanitario.

Ma addirittura c’è chi – come il Ministro dell’Interno Matteo Salvini – torna irresponsabilmente a parlare del pericolo psichiatrico, di «un’esplosione di aggressioni da parte di pazienti psichiatrici», lasciando quindi intendere una sorta di necessità di mettere radicalmente in discussione la legge Basaglia e tornare a una visione carceraria e repressiva nei confronti del disagio psichico.

Di fronte a questa deriva certamente non basterà più andarsi a rivedere I giardini di Abele. Però potrebbe aiutare. –

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova