Una matita contro la barbarie Immagini da Buchenwald

di Francesco Jori

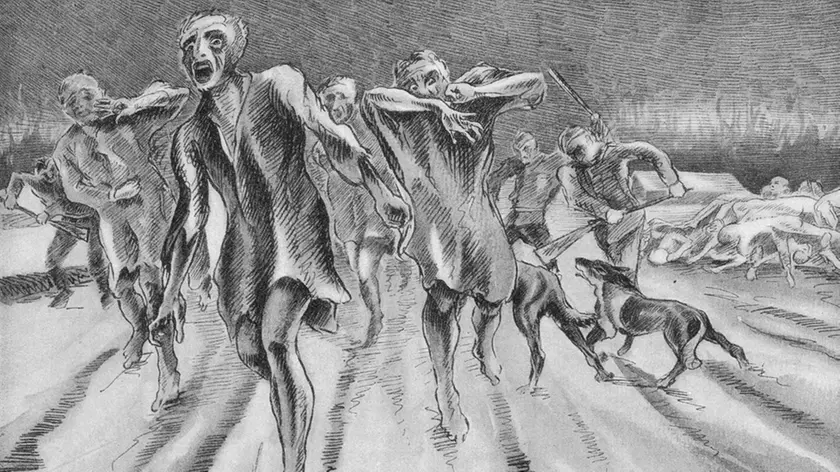

Anche una matita può diventare un’arma, quando l’alternativa è rimanere a mani nude contro il più feroce dei nemici: la negazione dell’uomo. Se la barbarie nazista che calpestava la civiltà stessa è stata sconfitta, lo si deve alla capacità di tante persone di resistere con qualsiasi mezzo avessero a disposizione: compresa una semplice, banale, inoffensiva matita. Ed è uno di quei tasselli che si inserisce oggi a pieno diritto, mentre celebriamo la Giornata della Memoria: ci arriva da Buchenwald, uno dei primi e dei più grandi campi di concentramento e sterminio della Germania di Hitler, istituito nel luglio 1937. Qui, tra il 1943 e il 1945, vengono internati due artisti francesi membri della Resistenza, Auguste Favier e Pierre Mania. Saranno loro, riusciti a sopravvivere fra tanti morti e tanta crudeltà, a raffigurare in un ciclo di disegni l’inferno in cui si trovano: rischiando la stessa vita, perché i loro criminali custodi non volevano, a tutti i costi, che trapelassero all’esterno le immagini di ciò che stavano facendo. Non volevano che il mondo sapesse; e il mondo invece ha saputo, grazie anche a Favier e Mania.

Una parte di quella documentazione dopo la guerra è andata dispersa. Ma sono rimasti 78 disegni, pubblicati nel 1946 a Lione in un numero limitato di copie, e mai più riproposti. Oggi li sottrae all’oblìo la casa editrice veneta Cierre, insieme all’Associazione nazionale degli ex deportati nei campi nazisti, per presentarli per la prima volta al pubblico italiano: una drammatica e forse unica testimonianza per immagini di una delle più grandi tragedie del Novecento. A Buchenwald almeno 55mila persone hanno perso la vita; ma anche per chi è sopravvissuto, è stato come morire. Il merito dei due francesi è di essere riusciti a testimoniare tutte le fasi dell’orrore, dal viaggio all’arrivo al campo, dalle condizioni di vita alle violenze subìte, mettendo in calce ad ogni tavola firma e data. Quasi un diario per immagini, realizzato con matite e carta fornite dal comitato clandestino interno al campo, riuscito anche a tenere segreta la loro opera. Dario Venegoni, presidente nazionale dell’Associazione ex deportati, nella sua introduzione scrive che “nella quasi assenza di immagini della vita quotidiana del campo, e della quotidiana morte, i disegni sono prove, atti d’accusa contro i carnefici, e insieme documenti di solidarietà umana per le vittime”.

Nell’essenzialità dei volti e delle scene proposte, i due artisti propongono uno dei contributi più densi e significativi al dovere del ricordo. Annota Favier: “Presi da una sorta di furia, non appena potevamo, carta e matita alla mano (barattati in cambio di una sigaretta o di una crosta di pane), riproducevamo gli scenari e i soggetti tipici del campo… quanti schizzi perduti o distrutti, perché le SS non avrebbero esitato certo a farci passare l’amore per il disegno, insieme a quello per la vita!”. Una lenta condanna a morte iniziata fin dal viaggio verso Buchenwald, come ricorda Mania nei s. uoi disegni, ma anche attraverso le parole che rievocano la condizione dei deportati sui treni: “Un intreccio di corpi mezzi nudi, tristemente sbattuti sul pavimento impregnato di urina; un caldo soffocante, nonostante il freddo all’esterno. Alcuni già si accasciavano, stracci umani che venivano calpestati da altri stracci umani. Altri riuscivano ad accovacciarsi, quasi a stendersi, ma chi si stende rischia maggiormente di morire asfissiato”.

Le loro matite diventano un implacabile atto d’accusa contro la barbarie di un campo divenuto durante la guerra il più grande, articolato agli inizi del 1945 in 88 tra area principale e sottocampi, e in cui erano ammassati 112mila detenuti, di cui 25mila donne; poi via via evacuati di fronte all’avanzata degli alleati. Ma prima di andarsene, i prigionieri furono obbligati a disseppellire i cadaveri dei loro compagni e a bruciarli, perché le truppe nemiche non trovassero traccia di quanto era accaduto. Ma anche questo esodo fu tragico, perché quei trasferimenti diventarono vere e proprie marce della morte: in uno di essi, in cui furono coinvolte 28mila persone mandate a piedi o in treno verso altri campi, migliaia persero la vita per strada. L’11 aprile, quando i soldati americani giunsero a Buchenwald, c’erano ancora 21mila detenuti: fu il primo campo che gli alleati trovarono intatto. Una particolarità: per costruirlo fu messo in atto un ampio disboscamento della foresta di Ettersberg, a una decina di chilometri da Weimar, in Turingia (la parola Buchenwald significa letteralmente “bosco di faggio”). Venne risparmiata solo una quercia, perché al suo riparo Goethe usava sedersi a pensare e a scrivere; ma anche e soprattutto perché secondo una profezia popolare la caduta dell’albero avrebbe comportato anche la fine del Reich. Profezia avveratasi: danneggiata e abbattuta a seguito di un bombardamento del 1944, la pianta ha preceduto il crollo di una delle più barbare incarnazioni della storia.

Ma anche con una piccola, inoffensiva matita, si può rianimare la speranza.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova