Cambiamenti climatici, in Veneto fa sempre più caldo: le cifre shock

Il granchio reale segnalato nelle acque di Chioggia a metà settembre era un indizio, così come l’epidemia di West Nile (Padova la provincia più colpita in Italia), l’approvazione del Comune di Carmignano (Padova) del primo piano di adattamento ai cambiamenti climatici nel Veneto, i ritmi della vendemmia stravolti dalle alte temperature.

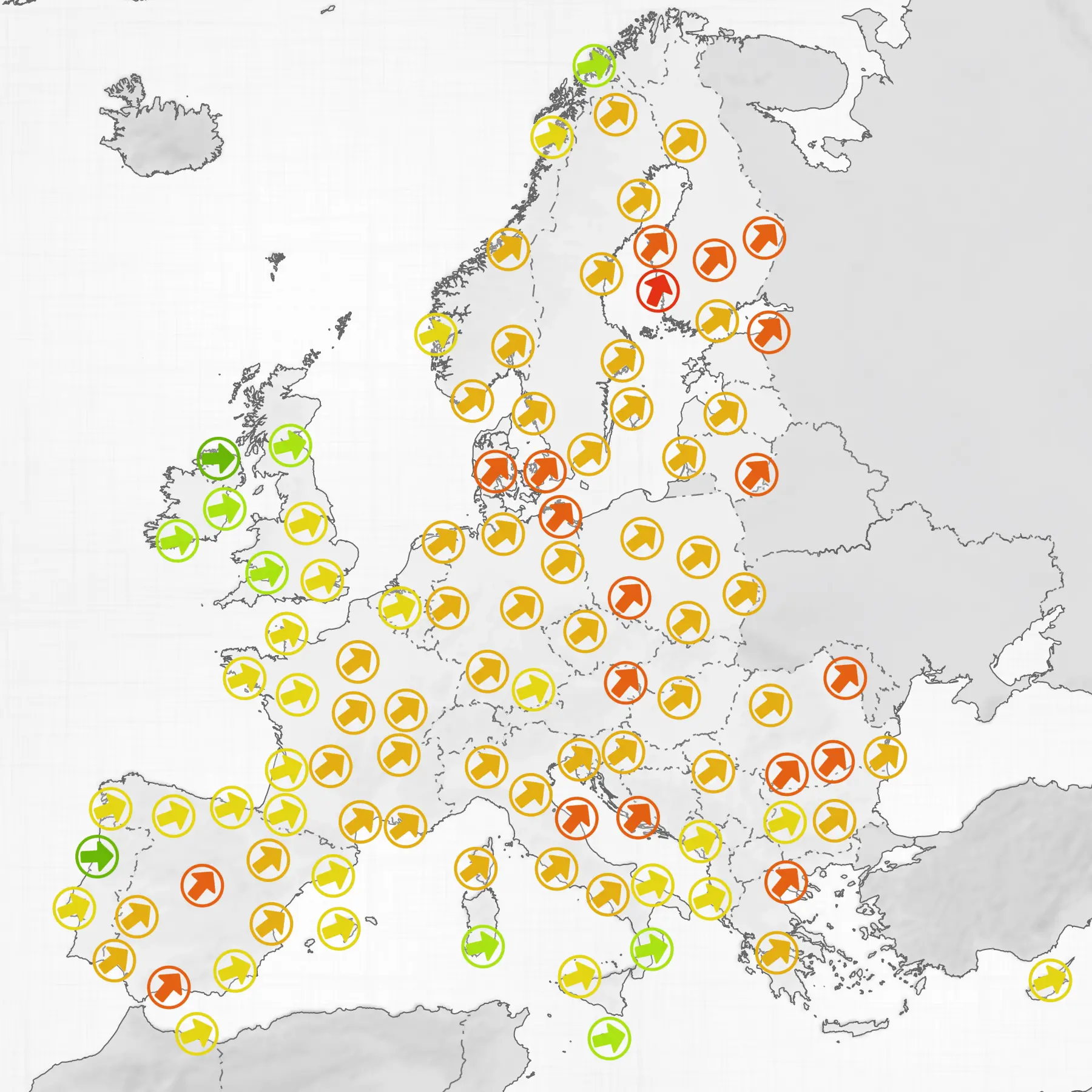

I dati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, invece, sono una prova. E la grande indagine sul cambiamento climatico, con i confronti su temperature medie annuali, il numero di giorni di afa e il numero di giorni di gelo, dice che nell’area di riferimento – 80 chilometri quadrati fra Venezia, Padova e Treviso – la temperatura media dal 2000 al 2017 è di 1,1 gradi centigradi più elevata rispetto alla media di tutto il ventesimo secolo.

Che ci sia poco da scherzare lo spiega lo stesso Centro europeo: “Temperature più alte comportano un incremento della mortalità, basti pensare all’ondata di calore che tra luglio e agosto del 2003 uccise 52 mila persone in Europa – dati dell’Earth Policy Institute. I soggetti più a rischio sono gli anziani e i bambini”.

I dati

Sono stati passati al setaccio 117 anni di dati climatici “nella città di Venezia e nei dintorni”, recita lo studio. Premessa: si tratta di un’area quadrata di 80 chilometri circa per lato, complessivamente omogenea per caratteristiche morfologiche, considerata più attendibile rispetto alle centraline di una sola città per quanto riguarda l’andamento a lungo termine.

E’ stato riscontrato, quindi, che il numero di giorni caldi (cioè con una media superiore ai 24 gradi nel corso delle 24 ore) è passato da 0,7 all’anno (media del ventesimo secolo) a 6,2 (dall’anno 2000 in poi). Allo stesso modo, le giornate gelide (media nelle 24 ore inferiore a meno 1 grado centigrado) sono passate da una media di 29 all’anno nel ventesimo secolo a una di 14,8 dal 2000 al 2017.

Temperatura media

I primi anni del ventunesimo secolo hanno assistito a un aumento della temperatura del 12 per cento rispetto alla media del secolo precedente. Dal 1900 e fino al 2000, la temperatura media a Venezia (si intende, appunto, il “quadrato” di riferimento che include anche Padova e Treviso) era di 9,7 gradi centigradi; dal 2000 al 2017 è di 10,9 gradi centigradi. Gli anni più caldi degli ultimi 117 anni, non a caso, sono stati il 1994, 2007, 2011, 2014 e 2015. In attesa di ufficializzare i valori del 2018, che si candida a diventare l’anno più caldo dal 1800 in poi.

Le conseguenze

Malattie tropicali e tassi di mortalità più elevati soprattutto tra gli anziani, ma non solo. La corsa delle temperature verso l’alto comporterà nuovi problemi anche a livello di infrastrutture: “Nei periodi di grande calore, l’asfalto delle strade inizia ad ammorbidirsi” spiega ancora il report del Centro europeo per le previsioni meteorologiche. “Questo a lungo andare può generare ritardi o addirittura la chiusura delle strade. Quando le temperature salgono oltre i 30 gradi, inoltre, i binari esposti al sole possono essere soggetti a spostamenti o piegarsi. Il che comporta un rischio maggiore di deragliamento dei treni, come già accaduto in diverse occasioni in Europa, e li obbliga a muoversi più lentamente, causando ritardi notevoli”.

Le Alpi, insieme alla Scandinavia, sono le aree in cui il “break meteorologico” verificatosi alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso ha inciso di più. Gianni Marigo, meteorologo climatologo dell’Arpav di Arabba, è un profondo conoscitore delle particolari condizioni territoriali delle montagne bellunesi e un attento divulgatore di una materia che richiede più di un’occhiata veloce ai bollettini che quotidianamente l’Arpav mette a disposizione.

I dati di Edjnet corrispondono alle elaborazioni che quotidianamente porta avanti con il suo lavoro?

«Per quanto riguarda la tendenza climatologica direi di sì. Dal 1900 al 1980, tra anni più caldi e anni più freddi, l’andamento è stato complessivamente costante. A partire dalla fine degli anni Ottanta si è assistito a un vero e proprio “break meteorologico”, con un sensibile rialzo delle temperature, con valori sopra la media. Questo cambiamento ha interessato in particolare la Scandinavia e tutta l’area delle Alpi, quindi anche la provincia di Belluno. Le località in alta quota hanno risentito in modo maggiore degli effetti del riscaldamento. Un fenomeno comune a tutte le Alpi. Di conseguenza, i giorni di caldo aumentano e diminuiscono quelli di freddo».

In che modo i ghiacciai “rispondono” ai cambiamenti climatici?

«I ghiacciai sono sensibili alle fluttuazioni di temperatura. Gli effetti si vedono però nel lungo periodo, molto lentamente. I valori sopra la media hanno contribuito a un regresso delle masse di ghiaccio, pensiamo a quella della Marmolada. Se il trend non cambierà, ossia se la colonnina di mercurio continuerà a salire, dovremmo aspettarci un’ulteriore riduzione e un vero e proprio ritiro. Se le temperature rimarranno costanti, in ogni caso si arriverà a un equilibrio diverso dei ghiacciai, che comunque vedranno diminuire superficie e spessore. Da sottolineare il fatto che sono molto più dannose le ripetute estati calde degli inverni estremamente nevosi. In sostanza, anche se fa freddo, riguadagnare “terreno” è pressoché impossibile».

L’aumento delle temperature è la sola causa del regresso dei ghiacciai?

«Assolutamente no. La fusione delle masse di ghiaccio è provocata anche dall’inquinamento, che va ad amplificare gli effetti delle temperature più alte. Basti pensare che i ghiacciai, in alcuni punti, stanno diventando di colore grigio o addirittura nero. Questo perché si trovano relativamente vicini a zone molto antropizzate e il residuo dei combustili determina il deposito di materiali di vario tipo».

(Martina Reolon)

Aggiornamento del 3 ottobre. Dopo la pubblicazione, lo European Data Journalism network ha riscontrato un errore nell’elaborazione – coordinata da J++, Vox Europe e OCB Transeuropa – dei dati di 38 delle 558 zone europee esaminate. L’errore ha riguardato per l’Italia le zone di Belluno, Piombino e Aosta. Abbiamo provveduto a rettificare le informazioni inizialmente riportate in questa pagina.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova