I cinquant’anni della Regione Veneto: ascesa, fasti e scandali dell’ex isola felice

È un anno storico il 1970, per il Veneto: lo spartiacque tra la grande miseria che a fine Ottocento gli aveva valso l’etichetta di “Sud del Nord”, e i primi scalini di un benessere diffuso che farà parlare agli studiosi di “miracolo economico”.

Due segnali inequivocabili in questa direzione vengono dal censimento del 1971: si inverte il saldo demografico, passando da negativo a positivo, chiudendo per sempre il doloroso capitolo dell’emigrazione di massa che in un secolo ha portato all’estero tre milioni di veneti; gli addetti all’industria superano la soglia del 50%, consentendo per la prima volta al reddito pro-capite di agganciare quello nazionale.

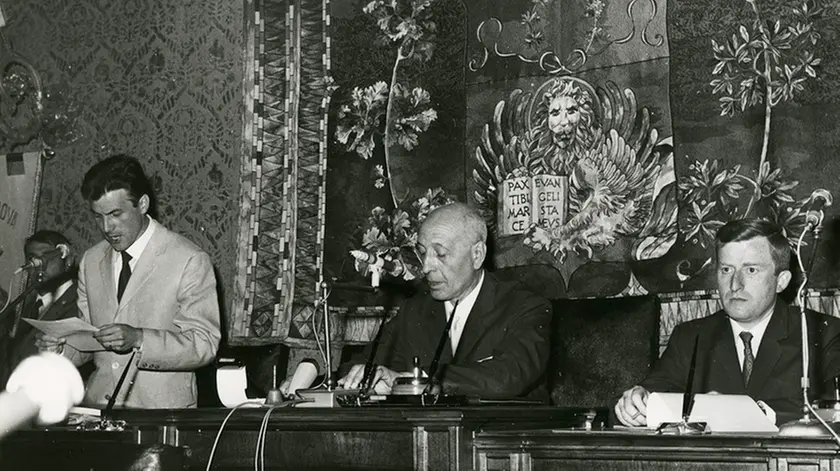

Sono autentiche pietre d’angolo, per un ente Regione che nasce con oltre vent’anni di ritardo rispetto al dettato costituzionale. Dopo il voto del 7 e 8 giugno, la prima riunione del Consiglio si tiene il 6 luglio 1970; l’1 agosto elegge la giunta che si riunisce tre giorni dopo, designando alla guida del Veneto un ingegnere veronese 46enne, Angelo Tomelleri.

Si apre così una lunga stagione politica sotto il segno della Democrazia Cristiana, e al suo interno della potente corrente dorotea, il cui leader è il vicentino Mariano Rumor: pochi giorni dopo inizierà a Roma la prima delle sue cinque presidenze del Consiglio. Più tardi, verrà scalzato dal suo delfino, il polesano Toni Bisaglia; ma i dorotei veneti rimarranno fino all’ultimo dominanti nello scudo crociato regionale. Pur non ottenendo più la maggioranza assoluta dei voti, la Dc manterrà quella dei seggi per altre due legislature, e resterà comunque l’asse portante del governo veneto fino alle ultime battute della prima Repubblica.

Per la società regionale, la seconda metà degli anni Settanta si rivela quella del “grande balzo in avanti”, ma anche di forte tensione sociale segnata dagli “anni di piombo” che hanno proprio in Veneto uno dei loro epicentri: in particolare, tra il 1977 e il 1979 in regione si verificano 1.197 atti di violenza eversiva; e nell’intera durata di quella sanguinosa stagione si succedono omicidi, ferimenti, assalti, attentati.

Ma la sostanziale coesione sociale consente di superare l’emergenza e di riprendere la corsa, facendo degli anni Ottanta quelli della definitiva affermazione, grazie a un’ininterrotta crescita del Pil a un ritmo superiore alla media nazionale, senza mai neppure un anno di saldo negativo.

A fine decennio, così, il Veneto compie un significativo sorpasso, diventando la seconda regione industriale italiana a spese del Piemonte, e collocandosi alle spalle della sola Lombardia. Già a metà anni Ottanta i televisori a colori sono 51 su 100, come dire che ce n’è uno ogni due famiglie.

Ci sono 38 automobili ogni 100 abitanti; le utenze telefoniche sfiorano i 2 milioni, con un aumento del 26 per cento in soli tre anni. Si coglie un’evidente maggior propensione a spendere, come dimostra l’indice dei prezzi al consumo, che tra il 1980 e il 1985, fatta base 100, sale fino ad attestarsi a livelli che arrivano fino al 187. L’indice di natalità delle aziende sfiora il 10 per cento, collocando la regione nettamente al di sopra della media nazionale: c’è già un’impresa ogni dieci abitanti, si comincia a parlare del “popolo delle partite Iva”.

Ma qualcosa sta cominciando a cedere, nell’incontrastato feudo democristiano: senza che nessuno o quasi se ne renda conto, sta franando il terreno sotto ai piedi non solo per la Dc egemone, ma anche per i partiti tradizionali; e non solo in Veneto.

Un segnale all’intera Italia della politica viene dal voto nazionale del 1983, quando a sorpresa un partitino neonato e assolutamente privo di mezzi, la Liga Veneta, riesce a mandare due suoi rappresentanti in Parlamento; e conferma l’exploit due anni dopo, alle regionali, conquistando due seggi a Venezia. È un percorso che rimane ancora sommerso fino al termine del decennio, e che esploderà fragorosamente con gli anni Novanta, con la devastazione di tangentopoli.

La Regione simbolo di granitica stabilità, con tre soli presidenti in vent’anni, ne cambia tre nei successivi due. E quando si verifica il tracollo dei vecchi partiti e l’avvio di un sistema diverso con nuovi soggetti, l’ex Veneto bianco sparisce per sempre, sostituito prima dall’azzurro di Forza Italia, poi dal verde della Lega: se i “dogi” della precedente stagione erano stati Angelo Tomelleri e Carlo Bernini, entrambi Dc dorotei, il loro ruolo passa prima al forzista Giancarlo Galan e poi al leghista Luca Zaia, che dominano assolutamente incontrastati, relegando il centrosinistra veneto a un ruolo puramente marginale.

Del tutto diverso è l’andamento dell’economia, al punto da far coniare lo slogan di una regione popolata da “giganti economici, nani politici”. Una divaricazione che si spiega anche con la sostanziale irrilevanza politica del Veneto a livello nazionale, malgrado per lunghi periodi si registri piena omogeneità della linea di comando del centrodestra tra Roma e Venezia: le contestazioni nei confronti del governo nazionale sono le stesse, anzi salgono di tono.

Gli anni Novanta sono caratterizzati comunque da un’economia in piena salute e che cresce a ritmi esponenziali, con le industrie che cominciano a delocalizzare, alimentando al proprio esterno un indotto basato su piccole aziende specializzate, e andando a conquistare sempre nuovi mercati oltre confine grazie all’originale formula dell’impresa diffusa, che qualcuno ribattezza anche “multinazionale tascabile”. In particolare, tra il 1992 e il 1994 il Veneto aumenta di otto punti percentuali la sua propensione all’export.

Nel 1994, un terzo del valore aggiunto prodotto in regione viene venduto all’estero. Ma qualcosa si sta inceppando nel meccanismo; e mentre vengono al pettine i nodi di decisioni strategiche troppo a lungo rinviate, si innescano i processi di esaurimento delle principali risorse interne, che nei primi anni del terzo millennio alimenteranno un acceso dibattito sulla fine del vecchio modello di sviluppo e sull’esigenza di definirne uno di nuovo ma pure di profondamente diverso.

L’ex isola felice vive oggi i 50 anni della Regione in un clima appesantito da scandali quali quelli esplosi sul Mose e la difesa di Venezia dalle acque alte, e sul crac di istituti di credito quali Veneto Banca e Popolare Vicenza; da terremoti come quello innescato dalla crisi globale del 2008; e per ultimo dall’impatto di un coronavirus tuttora in atto, ma destinato a produrre devastanti danni collaterali per gli anni a venire. Un futuro pieno di punti interrogativi. —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova