Una vita a indagare tradizioni e trasformazioni, è morto Ulderico Bernardi, studioso del Veneto

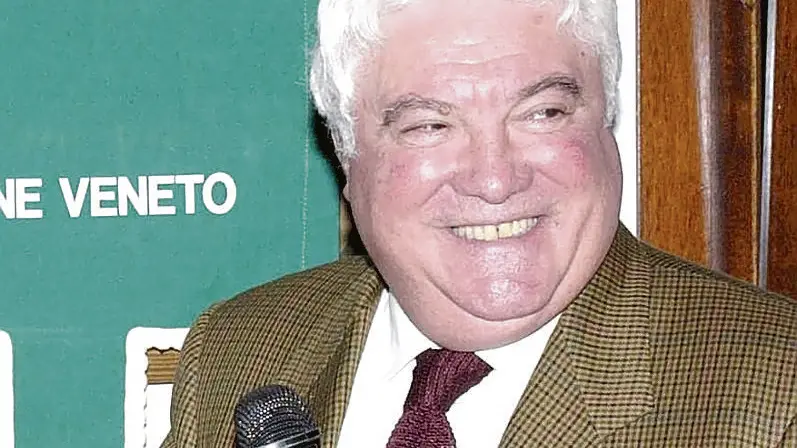

TREVISO. È spirato mercoledì a mezzogiorno, in un letto dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, minato da un male subdolo e progressivo. Ulderico Bernardi, docente universitario, sociologo, scrittore e accademico, aveva 84 anni.

Con lui il Veneto perde certamente uno dei suoi più grandi cantori, in un giorno che vede la città adottiva Treviso a lutto per ricordare il terribile bombardamento del 7 aprile’44. È stato studioso attento delle trasformazioni del secondo Novecento e del boom – fu lui a usare per primo il termine “metalmezzadro”, uno dei lieviti della rivoluzione economica che qui a Nordest non conobbe percorsi classici – e contestualmente l’esploratore più accurato dell’identità veneta, che ha sempre propugnato oltre i mille campanili, seguita anche nei nostri avi e parenti migrati nei cinque continenti.

E dell’emigrazione era forse il massimo esperto, avendo intuito, come pochissimi, il valore storico e sociale di questo fenomeno che a un certo punto vedeva un altro Veneto diffuso sul pianeta, con altri 5 milioni di corregionali, andati a catàr fortuna, come ha intitolato uno dei suoi libri più fortunati. Fosse Argentina o Australia, Brasile o Canada, ovunque Bernardi aveva cercato e (ri)trovato riti e tradizioni, costumi e filastrocche, piatti e calici.

Della civiltà e della cultura veneta amava sempre rimarcare il dialetto, per lui anima e musica, linfa e patrimonio tuttora resistente alla modernità. Nella fede – era cattolico rigoroso ma non intransigente – aveva sempre individuato un gene insostituibile, così come nel moderatismo un tratto quasi psicosomatico delle comunità, assieme allo slancio solidale, linfa del vitalissimo volontariato. Il suo Veneto era quello della fatica e del sacrificio, del lavoro come riscatto.

Ma anche nella più globalistica modernità inseguiva gli antichi semi. Era nato a Oderzo, nel 1937, figlio di Arrigo, intellettuale mazziniano poi ucciso dai partigiani nelle stragi di fine conflitto (e dopo pazientissime ricerche aveva ricostruito l’assassinio e identificato mandanti ed esecutori). Si era laureato in Economia e Commercio a Ca’ Foscari, poi in Sociologia a Trento, per insegnare Sociologia dei processi culturali a Venezia, e poi Sociologia del turismo a dimostrazione di interessi mai sganciati dall’economia. Aeva fatto parte del cda del Ciset, la facoltà del turismo. Ha tenuto cattedre universitarie anche a Milano, Trieste, Feltre, Bergamo, e all’università di Scienze Gastronomiche di Colorno.

La cucina e il vino sono state in lui passioni forti, tessuto connettivo dove ritrovava i segni della storia sociale, e in particolare di quel mondo contadino che ha descritto non solo come prima radice del Veneto, ma anche sapendone interpretare e cogliere immediatamente i mutamenti, nella dialettica fra microstoria e macrostoria, locale e globale. Fino a quella nemesi che è stata le recente immigrazione spinta per un Veneto che da un secolo – e fino a due generazioni fa – aveva visto partire per terre sconosciute figli, padri e madri. Per due anni era stato dirigente dell’ufficio del consigliere culturale di Palazzo Chigi, Gaspare Barbiellini Amidei, voluto da Fanfani. Per quattro aveva fatto parte del comitato nazionale Unesco, e del consiglio consultivo del Garante dell’editoria.

E ancora l’attività per il ministero dell’Istruzione per la Regione, dal piano territoriale di coordinamento ai programmi di sviluppo. In politica era stato sempre vicino alla Dc, ma senza tessera, fino a una candidatura al Senato. Sterminata la sua produzione letteraria, imperniata su civiltà contadina, emigrazione e storia veneta. Ma con documentatissimi tributi alla città adottiva (“Treviso o cara”), alla Piave, ai dialetti, ai vini, ai riti millenari come il panevin o la festa dei omi. Postumo uscirà “Terre perse”, un libro su Istria e Dalmazia; ne stava correggendo le bozze. Instancabile la sua attività culturale; dal Cisv, il centro interuniversitario, alla Biennale dei primi anni ’80, l’archivio Adrev sull’immigrazione, da lui fondato. Aveva diretto le collane sulla culture popolari venete per Fondazione Cini e Regione Veneto.

E ancora era socio di Ateneo Veneto e Ateneo di Treviso; nelle fondazioni Mazzotti, Ca’ Vendramin, Etica ed Economica di Bassano, nel Movimento mondiale per le scuole di Etica e Economia. Dal 2013 al 2018 è stato vicepresidente vicario di Fondazione Cassamarca, a fianco di Dino De Poli, con cui ha condiviso la scommessa dell’Unione Triveneti nel mondo e le cattedre di italiano all’estero, nelle terre di emigrazione veneta. Ma sono spia della sua ricchezza di interessi le adesioni all’Accademia Italiana della Cucina, all’Accademia Alimentare Italiana e a quella della Vite e del Vino; sedeva nelle giuria dei premi Nonino e Masi, e presiedeva il Gambrinus; collaborava con Gazzettino e Avvenire.

Umanamente era uomo gioviale e sorridente, amante dei convivi, dove gli piaceva raccontare storie, spiegava feste e costumi, aneddoti e curiosità. Inesauribile, con una spiccata vena di ironia. Lascia la moglie Adriana,i figli Ludovica, Serena e Arrigo. L’addio sabato alle 10, nel tempio di San Nicolò a Treviso. —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova