A Venezia la spettacolare retrospettiva su Jannis Kounellis

VENEZIA. Fondazione Prada presenta “Jannis Kounellis”, a cura di Germano Celant, la prima vasta retrospettiva dedicata all’artista dopo la sua scomparsa nel 2017. La mostra si svolge nel palazzo di Ca’ Corner della Regina, sede veneziana della fondazione, dall’11 maggio al 24 novembre 2019.

Il progetto, sviluppato con la collaborazione dell’Archivio Kounellis, riunisce più di 60 lavori dal 1959 al 2015, provenienti da istituzioni e musei italiani e internazionali, come Tate Modern (Londra), Centre Pompidou - Musée national d’art moderne (Parigi), Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Walker Art Center (Minneapolis) e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Torino), e da importanti collezioni private in Italia e all’estero.

La mostra ricostruisce la storia artistica ed espositiva di Kounellis (Pireo 1936 - Roma 2017), evidenziando gli sviluppi fondamentali della sua poetica e cercando di stabilire un dialogo tra le opere e gli spazi settecenteschi di Ca’ Corner della Regina.

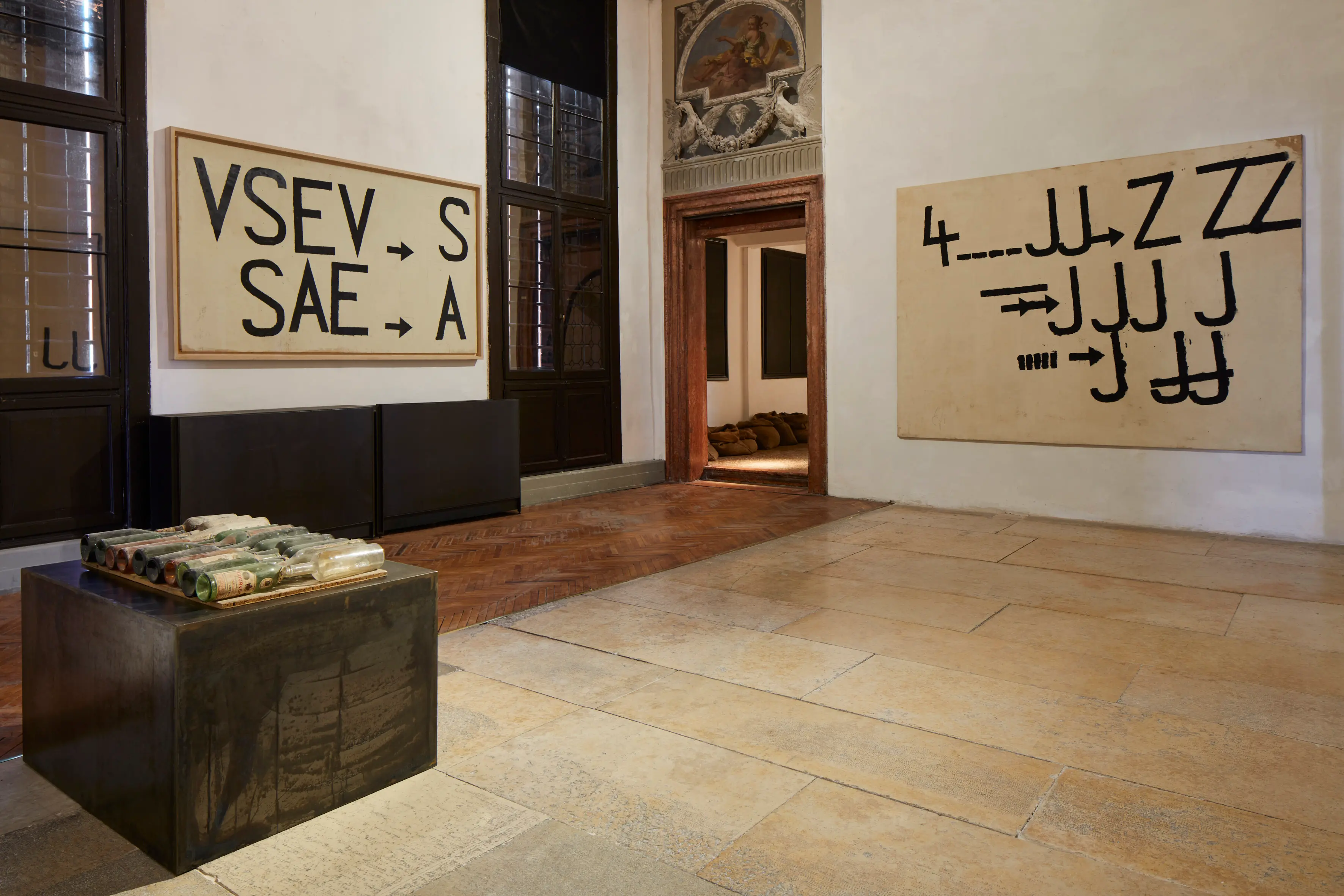

I primi lavori dell’artista, esposti originariamente tra il 1960 e il 1966, sono presentati in alcune sale del primo piano nobile del palazzo veneziano e trattano del linguaggio urbano. In una prima fase riprendono scritte, segnali e insegne presenti nelle strade di Roma e, in seguito, contengono lettere, frecce e numeri neri tracciati su tela, carta o altri supporti bianchi.

Veicolano una scomposizione del linguaggio in accordo con la frammentazione del reale che, dal 1964, si ricompone in soggetti ripresi dalla natura, dai tramonti alle rose, quest’ultime attaccate sulle tele con bottoni automatici. Dal 1967, con l’intento di superare l’uniformità tradizionalmente pittorica della sua prima produzione, la ricerca di Kounellis si fa più radicale per inglobare elementi concreti e naturali come terra, cactus, lana, carbone, cotone e fuoco.

Si passa dal linguaggio scritto e pittorico a quello fisico e ambientale dove l’operazione concettuale si intreccia alle materie elementari. A un idioma elitario, asettico e ufficiale che domina il mondo dell’arte, Kounellis oppone un linguaggio basato sulla primarietà degli elementi vitali e sulla relazione terrestre con l’arte. Il ricorso a entità organiche e inorganiche trasforma così il suo linguaggio in un’esperienza corporea, intesa come trasmissione e rilevamento sensoriale.

L’artista esplora in particolare la dimensione sonora in cui il dipinto si traduce in uno spartito da musicare o da danzare, già dal 1960 con lo stesso Kounellis che salmodia le sue lettere su tela e dal 1970 attraverso la presenza di un musicista o di una ballerina. L’indagine della percezione olfattiva, iniziata nel 1969 con il caffè, prosegue negli anni Ottanta con sostanze come la grappa, per uscire dai limiti illusori del quadro, abbracciare il mondo dei sensi e congiungersi con il caos vitale della realtà.

Nelle installazioni realizzate dalla fine degli anni Sessanta ed esposte in mostra, l’artista innesca uno scontro dialettico tra la leggerezza, l’instabilità, la temporalità connesse alla fragilità dell’elemento naturale e la pesantezza, la permanenza, l’artificialità e la rigidità delle strutture industriali, rappresentate da superfici modulari in metallo dipinto di grigio.

Questa opposizione opera come una metafora della condizione degli esseri viventi, stretta tra l’aspirazione alla libertà assoluta e la costrizione fisica e morale indotta dalle costruzioni sociali.

Kounellis partecipa alle mostre e agli eventi artistici che contribuiscono all’elaborazione dell’Arte Povera, la cui adesione si traduce nell’evitare l’esaltazione dei materiali a favore di un’autentica forma di espressione visuale che rimanda alla cultura antica, intepretata secondo uno spirito contemporaneo, in contrasto con la perdita di identità storica e politica del secondo dopoguerra. Con questo fare che oscilla dal classico al radicale, l’artista realizza opere fondamentali che comportano uno scambio energetico e culturale con lo

spettatore. Crea un’arte sempre più intensa e fluida che ingloba, per la sua valenza mitica, componenti naturali e storiche, corporali e simboliche.

Dal 1967, data della cosiddetta “margherita di fuoco”, il fenomeno della combustione appare frequentemente nell’opera dell’artista: una “scrittura di fuoco” che ne enfatizza il potenziale trasformativo e rigenerante. Il fuoco assume l’aspetto di una torcia a gas agganciata liberamente e posta a livello dello sguardo dello spettatore così da permettergli l’uso potenziale, o annullarne la vista, a favore di un’attenzione al sentire interiore.

Diventa poi un reticolo di fiamme disposte sul pavimento, come nell’installazione del 1971 presente in

mostra, per annunciare il desiderio di un cambiamento totale. Nel corso degli anni, con l’avvento di situazioni politiche e artistiche di carattere conservatore, prende la forma riduttiva di una candela e di una lampada a petrolio, infine si trasforma in una cannula, leggera e quasi invisibile, che scorre sulla superficie in lamiera del dipinto.

Al vertice del mutamento e del risultato sublime della combustione, secondo la tradizione alchemica, si colloca l’oro che l’artista utilizza in molteplici situazioni. Nell’installazione Senza titolo (Tragedia civile) del 1975 il contrasto tra la foglia d’oro che ricopre interamente una parete spoglia e il nero degli indumenti, appesi a un attacapanni, testimonia la drammaticità di una scena che allude a una crisi storica e personale. È il ritratto dell’artista, sacrificato e quindi assente, che esprime una sofferta condizione esistenziale e creativa: una scissione tra passato e presente che ha ancora qualche speranza di ricomporsi, come suggerisce la presenza della lampada ad acetilene accesa.

Nel percorso di Kounellis il fumo, legato naturalmente al fuoco, funziona sia come residuo di

un processo pittorico di transito energetico, sia come prova della trasformazione delle sostanze e dello scorrere del tempo. Le tracce di fuliggine sulle pietre, le tele e i muri, che caratterizzano alcuni lavori del 1979 e 1980, indicano un personale “ritorno alla pittura”, in opposizione all’approccio a-ideologico ed edonistico di molta produzione pittorica degli anni Ottanta.

Negli stessi anni compare il motivo della ciminiera, ovvero l’esatto contrario della forza primigenia della fiamma che è infatti imprigionata nella struttura in mattoni. Se il fuoco simboleggia una possibilità d’intervento rivoluzionario sulla realtà, la fuliggine e il fumo sprigionati dalla ciminiera rappresentano il dissolvimento e la fine di ogni potenziale azione politica e sociale tramite l’arte.

Le due opere del 1980 e 2006, composte da strumenti musicali collegati a bombole a gas e campane in ferro battuto, sono idealmente collegate a due lavori datati 1971. Nel primo caso alcuni flautisti suonano un frammento di una composizione di Mozart, mentre nel secondo un dipinto a olio riporta le note di un’altra composizione sacra di Bach eseguita dal vivo da un violoncellista.

Con queste due operazioni Kounellis rinnova la dimensione sacrale della musica legata al mito di Orfeo che attribuisce al canto la capacità di convertire l’inerte in vivente, così da opporsi alla morte. Questi lavori sostituiscono o collegano l’immagine con il suono superando le tradizionali distinzioni tra linguaggi artistici, mentre la ripetizione di frammenti musicali e la presenza fisica dei musicisti permettono all’artista di esplorare ancora una volta la dimensione corporea dell’opera e la condivisione dell’esperienza concettuale e sensoriale tra autore e spettatore.

In tutta la sua ricerca Kounellis sviluppa una relazione tragica e personale con la cultura e la storia, evitando un atteggiamento aulico e reverenziale. Arriva a rappresentare il passato con un insieme incompleto di frammenti, come nell’opera del 1974 composta da porzioni di copie in gesso di statue classiche disposte su un tavolo e accostate a una lampada a petrolio accesa.

Mentre in altri lavori l’eredità greco-romana è esplorata attraverso l’elemento della maschera, come nell’installazione del 1973 costituita da una cornice in legno su cui sono disposti a intervalli regolari calchi in gesso di volti. Il supporto ligneo racchiude una tela nera che evoca uno spazio teatrale in cui la maschera, secondo la tradizione greca, stabilisce il

ruolo e l’identità del personaggio e ne definisce le origini e il destino.

Un altro emblema dell’insofferenza dell’artista verso le dinamiche del proprio tempo è la porta, presente in mostra in tre diverse declinazioni datate tra il 1972 e il 2004. I varchi tra le stanze sono chiusi con pietre, tondelli di ferro e lastre di piombo mostrando l’interiorità storica dell’edificio e rendendo inaccessibili alcuni ambienti così da esaltarne la dimensione sconosciuta, metafisica e surreale. Nel corso degli anni il motivo della porta è ripresentato da Kounellis in numerose versioni costituite anche da campane e da calchi di statue classiche, memorie stratificate di un’eredità sensoriale e visuale, profonda e impenetrabile.

Il percorso espositivo è completato da alcune installazioni di grandi dimensioni, realizzate da Kounellis a partire dalla fine degli anni Ottanta. Questi insiemi, che moltiplicano le modularità dei lavori storici per appropriarsi dello spazio, inglobano mensole o costruzioni metalliche che contengono oggetti di varia provenienza: da calchi in gesso a pietre, da cappotti a bicchieri e ingranaggi meccanici. In questo contesto si inseriscono i grandi interventi ospitati nelle sale centrali dei due piani nobili di Ca’ Corner della Regina. Al primo piano sono allestite tre imponenti opere del 1994, 2011 e 2013. La più recente è composta da due binari che sorreggono sei strutture di ferro, che richiamano la sua “cotoniera” (1967), ognuna delle quali contiene al suo interno 200 kg di materiale di varia natura.

Il portego del secondo piano ospita invece l’intervento del 1993-2008, costituito da armadi di diversi colori e forme sospesi a soffitto. Concepita per la prima volta per gli spazi di Palazzo Belmonte Riso a Palermo, l’opera sfida le leggi della gravità e, nella successione di ante casualmente aperte, sembra imitare le impossibili fughe prospettiche della pittura barocca.

Sul piano dell’intervento esterno, Kounellis fin dal 1967 affronta nei suoi lavori i motivi della gravità e dell’equilibrio, sfruttando le possibilità formali e immaginative insite nell’atto di appendere un oggetto, ma è negli anni Ottanta e Novanta che approfondisce il confronto con lo spazio architettonico e urbano. Entrambi gli aspetti trovano una realizzazione monumentale nell’installazione del 1992, riproposta nella corte interna del palazzo veneziano che, concepita per la facciata esterna di un edificio di Barcellona, è composta da sette piatti metallici a sostenere sacchi contenenti chicchi di caffè.

La retrospettiva è completata dalla presentazione al piano terra di documenti come film, cataloghi, inviti, manifesti e fotografie d’archivio che testimoniano la storia espositiva di Kounellis e da un focus dedicato ai suoi progetti in campo teatrale.

La mostra è accompagnata da un volume che, con un saggio di Germano Celant e un’ampia cronologia illustrata, documenta e approfondisce il percorso biografico e professionale dell’artista.Progettato dallo studio 2x4 di New York, il libro è pubblicato da Fondazione Prada.

IL MAESTRO

Maestro indiscusso dell’Arte Povera, Jannis Kounellis è morto all’età di 80 anni a Roma, la città che, dopo aver lasciato la Grecia a soli 20 anni, aveva scelto per vivere, lavorare, creare le sue opere provocatorie, spiazzanti, destinate a far discutere, a rivoluzionare il mondo dell’arte italiana e internazionale.

«Ci ha lasciato un grande maestro, italiano per adozione, che con la sua opera ha segnato l’arte contemporanea», il messaggio affidato a un tweet dal ministro Dario Franceschini. E cordoglio è stato espresso dai rappresentanti delle massime istituzioni italiane con le quali Kounellis aveva collaborato.

Se a Roma, dalla Grecia, Jannis Kounellis aveva iniziato a costruire la sua lunga e fortunata carriera, Venezia è stata una tappa importante nella sua crescita di artista, partecipando a sette Biennali d’Arte (nel 1972, ’78, ’80, ’84, ’88 e ’93) e tornandovi nel 2005, chiamato da Vittorio Sgarbi per il suo Padiglione italiano. A Roma frequenta l’Accademia di Belle Arti e inizia a esporre alla Galleria La Tartaruga ma è con l’Attico di Fabio Sargentini che Kounellis entra trionfalmente nell’Arte Povera, nella corrente “romana” con Pino Pascali, contrapposta a quella “torinese” lanciata da Germano Celant.

«Nel giugno 1967», ha ricordato di quegli anni Sargentini, «presento a L’Attico una collettiva che desta scalpore: “Fuoco immagine acqua terra”. Accanto a Pascali, terra e acqua, espone Kounellis, fuoco: sono loro gli artisti innovatori. Purtroppo Pascali morì quasi subito e io mi ritrovai solo con Kounellis. Reagimmo entrambi alla disgrazia: io aprii il garage-galleria di via Beccaria e lui ci mise i cavalli vivi. Era il 14 gennaio 1969. L’immagine fece il giro del mondo quando Harald Szeemann in primavera la pubblico sul catalogo della mostra “When Attitudes Become Form”. Ad aprile mi recai per la prima volta a New York e a un party, da perfetto sconosciuto, sentii che si parlava con stupore della mostra di Roma dei cavalli vivi».

Da qui prenderanno vita installazioni e performance memorabili, dalla famosa Porta chiusa di San Benedetto del Tronto ai buoi macellati di Barcellona (’89). E poi il fuoco, i labirinti, i sacchi, il carbone, il ferro, le farfalle, i cocci dei villaggi cinesi, una tappa dopo l’altra di una avventura creativa entusiasmante.

Alla Biennale l’opera-simbolo resta quella all’edizione del 1993, curata da Achille Bonito Oliva. L’installazione “Un’opera per ricordare”, nove vele antiche appartenenti una volta alle barche da pesca che veleggiavano sul Mediterraneo, ideate come simboli tangibili del concetto di ricordo. Il motivo del viaggio è del resto un leit-motiv dell’opera di questo artista, da sempre affettivamente legato alle città portuali. Il suo linguaggio così come la sua specifica modalità operativa di utilizzare, accumulare e assemblare oggetti e materiali poveri, riconducibili soprattutto alle attività dei cantieri, al mondo delle merci e del commercio, sono legati in primo luogo ai ricordi di un’infanzia trascorsa nel porto di Atene.

Un particolare legame era quello di Kounellis con Trieste. Nel 2013 nel Salone degli Incanti dell’ex Pescheria Kounellis aveva ambientato una sua grande retrospettiva, dove erano ricomparsi questi simboli del microcosmo marino. Ma anche a Padova, al Bo nel 1995 aveva realizzato su una parete del Cortile Nuovo la scultura Resistenza e Liberazione, con uno dei suoi assemblaggi di tavole in legno che ricordano la tecnica compositiva dei muri a secco. E un altro muro-porta, fatto in questo caso di pietre, è una delle opere permanenti esposte nel magico museo veneziano di Palazzo Fortuny.

Kounellis si è sempre definito, nonostante tutto, pittore: Masaccio, Caravaggio, Picasso gli artisti che hanno segnato la sua formazione.

«Partiamo» ha dichiarato in un’intervista «da Picasso, da Les Demoiselles d’Avignon. Questo quadro non ha marcato solo la mia vita, ma quella di tutti. Di tutto il secolo scorso. Masaccio e Caravaggio, invece, hanno influito sulla mia formazione perché sono due pittori ideologici».

(Enrico Tantucci, il giorno della scomparsa)

IL RESTAURO

Ca’ Corner della Regina, costruito tra il 1723 e il 1728 da Domenico Rossi per conto della famiglia dei Corner di San Cassiano, è un palazzo veneziano situato nel sestiere di Santa Croce e affacciato sul Canal Grande. Sorge sulle rovine dell’edificio gotico in cui nasce nel 1454 Caterina Cornaro, futura Regina di Cipro. Lo stile architettonico richiama la vicina Ca’ Pesaro progettata da Baldassare Longhena. Gli affreschi al primo piano nobile rappresentano alcuni episodi della vita di Caterina Cornaro.

Nel 1800 il palazzo diventa proprietà del Papa Pio VII che lo assegna nel 1817 alla congregazione dei Padri Cavanis. Fino al 1969 è la sede del Monte di Pietà, mentre dal 1975 al 2010 ospita l’ASAC – Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia. Dal 2011 diventa la sede veneziana della Fondazione Prada che ha presentato finora in questi spazi nove progetti temporanei, in concomitanza con il restauro conservativo del palazzo.

Ca’ Corner della Regina si struttura su tre livelli principali: il piano terra e due piani nobili. Un attico e due ammezzati, collocati tra il piano terra e il primo piano, completano il palazzo. La facciata sul Canal Grande è caratterizzata da un paramento in pietra d’Istria e un bugnato che si estende dal pianterreno fino al mezzanino. All’interno due scenografiche scale simmetriche, in asse con l’entrata d’acqua, collegano l’atrio al secondo ammezzato.

I due piani nobili ospitano degli imponenti porteghi decorati con stucchi e affreschi. Il restauro conservativo di Ca’ Corner della Regina, promosso dalla Fondazione Prada dalla fine del 2010 in linea con le direttive della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e della Laguna, si sta attuando in più fasi. Le prime hanno previsto interventi di messa in sicurezza delle superfici di pregio artistico e architettonico, il rilievo di tutte le parti impiantistiche incoerenti, la manutenzione dei serramenti lignei, l’eliminazione delle partizioni non originarie e il recupero degli spazi destinati a uffici e servizi.

Per quanto riguarda gli apparati decorativi, sono stati messi in sicurezza affreschi, stucchi e materiali lapidei che ornano il portego e le otto sale del primo piano nobile del palazzo. In seguito si è svolto un lavoro di consolidamento e messa in sicurezza delle superfici del mezzanino, il cui restauro ha portato alla luce nel 2019 un affresco nella sala centrale prima nascosto.

Al secondo piano nobile è stato attuato un progetto di recupero che ha riguardato le pareti e le decorazioni in stucco e marmorino delle sale laterali. Seguirà il restauro delle superfici del portego del secondo piano nobile.

LA SCHEDA

Fondazione Prada, Venezia (Calle de Ca’ Corner, Santa Croce 2215, Venezia)

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 18.

BIGLIETTI

Intero 10 euro

Ridotto 8 euro (studenti fino ai 26 anni, possessori tessere FAI, accompagnatori visitatori diversamente abili, gruppi tra le 15 e le 25 persone)

Gratuito (visitatori sotto i 18 e sopra i 65 anni, visitatori diversamente abili, giornalisti accreditati o in possesso di tessera stampa in corso di validità)

COME ARRIVARE

Vaporetto Linea 1 fermata San Stae o Rialto Mercato

VISITE GUIDATE

Tutte le visite guidate (di gruppo e individuali) devono essere prenotate con un preavviso

minimo di 24 ore tramite il Servizio Visitatori della Fondazione: +39 041 81 09 161; visit.venezia@fondazioneprada.org. Un gruppo è costituito da un minimo di 15 e un massimo di 25 persone.

Il costo della visita guidata è di 80 euro oltre il prezzo del biglietto. Il servizio è offerto in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola. È possibile richiedere visite guidate in altre lingue con un preavviso minimo di 7giorni.

SERVIZIO VISITATORI

+39 041 81 09 161

visit.venezia@fondazioneprada.org

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova