Cagnaccio di San Pietro l’acribia fiamminga

di Virginia Baradel

L’arte del Novecento sembra non avere più segreti. Attraversata in lungo e in largo da mostre e riscoperte, appare sempre più come un vasto repertorio di opere e biografie. E invece no. Quando hai per le mani un libro come quello appena uscito di Dario Biagi su Cagnaccio di San Pietro (Gaffi editore) hai un sussulto e ti domandi come mai nella conoscenza dell’arte lo stile sopravanzi sempre sulle vicende umane che spesso sono carne viva delle ragioni dell’arte. Nel caso di Cagnaccio poi è davvero una storia struggente e portentosa di un uomo più forte del suo stomaco che sanguina, dei suoi debiti, della sua ribellione e del suo misticismo, che si specchiano nell’ “acribia fiamminga” della sua pittura. Il libro di Biagi, giornalista e scrittore, lo fa rivivere con una scrittura che ha il respiro dell’onda che viene a riva e poi ritorna al largo, che ora incalza e ora s’allenta, depositando sulla riva testi autografi inediti.

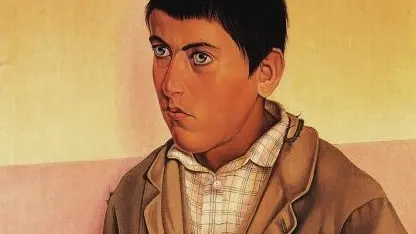

Perchè Cagnaccio, da dove è partita la scintilla che l'ha portata al pittore veneziano? «Molti anni fa, a Milano, entrai per caso nella Galleria Gian Ferrari che ospitava una mostra di Cagnaccio. Rimasi impressionato da certe nature morte. Nel 2009 ero redattore culturale alla Rai di Milano e feci un servizio sul ritrovamento d’un suo capolavoro, “Primo denaro”, da parte di Claudia Gian Ferrari. Nell’occasione conobbi l'unica figlia ancora vivente del pittore, Liliana Scarpa, una persona speciale, che mi aprì i cassetti del padre e pregò di dare un’occhiata alle sue carte, per la maggior parte inedite. Cagnaccio non possedeva grandi doti letterarie, ma scriveva molto e con il cuore. Impressioni, appunti di lavoro, riflessioni critiche, poesie e persino preghiere. Fu leggendo quelle carte che mi appassionai alla sua figura: alla sua personalità forte, pura e coraggiosa. Nel libro viene dato risalto al suo indomito antifascismo che gli costò l’esclusione dalle mostre di Novecento, ma la vera chicca è l’episodio di Hitler in visita alla Biennale. Cagnaccio si giocò il favore della critica dominante e la cattedra del suo maestro, Ettore Tito, a Venezia per il suo antifascismo fermo e irrevocabile. Fu bocciato alla Biennale del ’28 per l’opera iconoclasta, “Dopo l'orgia”, e rifiutò di prendere la tessera del Partito. Ma si prese una clamorosa rivincita quando Hitler, nel ’34, in visita privata alla Biennale, volle a tutti i costi acquistare il suo “Randagio”, il ritratto di un giovane mendicante, e lo elogiò e difese di fronte agli allibiti tirapiedi di Mussolini».

Nel Realismo magico di Cagnaccio avviene la fusione fredda tra “lo spigoloso gotico-padano lagunare con i canoni di Novecento”. Perchè secondo lei Cagnaccio non ha conquistato come Casorati o Donghi? «Sicuramente Cagnaccio è il più “oltremontano” dei nostri realisti magici, tanto per citare Ugo Ojetti. Contiguo a Oppi e Cadorin, ma più ancora alla Nuova oggettività tedesca, in particolare a Schad. Si può ricollegare a Mantegna e Durer, a Bartolomeo Vivarini e a Crivelli. Ma non credo sia stata l’impronta nordica ad averlo sfavorito. Certo, Margherita. Sarfatti preferiva i volumi potenti di un Sironi o di un Funi o una classicità più in linea con gli ideali neoplatonici; ma Cagnaccio dovette scontare soprattutto il suo individualismo scontroso e una natura candidamente polemica. Si rifiutò di firmare manifesti e aderire a correnti di moda e si votò all’isolamento. Anche perché si era precocemente ammalato. Però oggi piace molto al grande pubblico, segno che rappresenta meglio di altri lo spirito di quei tempi. Io lo giudico il polo freddo del Realismo magico, contrapposto a quello solare e giocoso di Donghi». Ribelle e tradizionalista, plebeo e aristocratico, generoso e polemico.. il ritratto di Cagnaccio è fonte di continue emozioni. Rientra nel mito dell'artista tormentato e dannato, riportato agli anni del regime o siamo fuori strada? «Cagnaccio è l'antitesi dell’artista maudit. Se dà scandalo, non è mai per il gusto di scandalizzare. È l'uomo del rigore, della rettitudine spinta fino all'intransigenza, della ricerca dell'armonia. Incarna la devozione in tutti i ruoli: artista, credente, figlio, padre, marito».

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova