Colori puri e scomposti: il Divisionismo a Rovigo

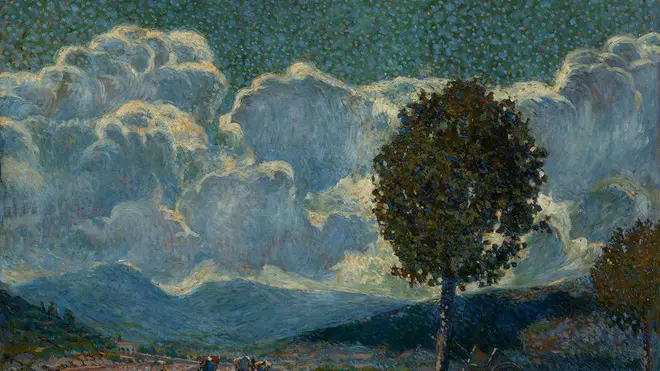

ROVIGO. Quando si pensa al Divisionismo vengono in mente i neoimpressionisti Seurat e Signac: il tocco di Monet che diventa puntino e trattino di colore puro. Il colpo d’occhio che si allea alla scienza e il matematico-psicologo Charles Henry che col suo cerchio cromatico affianca il chimico Eugène Chevreul, padre della divisione dei toni in colori complementari. Sepolti i colori impastati, la via era segnata e gli innovatori non avevano che da sperimentare i frutti che maturavano sul tronco della scienza ottica.

La mostra Il Divisionismo. La luce del moderno, che si svolge a Palazzo Roverella a Rovigo per la cura di Francesca Cagianelli e Dario Matteoni (fino al 24 giugno, catalogo Silvana) mette in discussione la discendenza dai francesi della via italiana al Divisionismo e ne dilata, con perfetta cognizione di causa, confini cronologici e spaziali. Perché se è pur vero che il patron del Divisionismo in Italia, Vittore Grubicy de Dragon, conobbe in tempo reale le nuove teorie e ne parlò a Segantini nella casa di Savognino già nel 1886, in verità egli era più sedotto dall’emozionante novità di atomizzare la pittura, che dall’input scientifico. Vi scorgeva un’evoluzione della Scapigliatura, della pittura sgranata e vaporosa di Ranzoni e Cremona che macerava la luce del naturalismo lombardo. Per Vittore gli atomi cromatici erano nebbia di luce, non calcolo percettivo: il suo personale divisionismo pulviscolare mirava a una visione panteistica della natura. Egli era un appassionato cultore d’arte, modernissima figura di mercante che affiancò il Groupe des XX (antesignano di tutte le Secessioni) e tenne a contratto gli artisti che scopriva, Segantini per primo. Fu anche critico e pittore, cosa che lo salvò dal declino quando il fratello lo cacciò dall’impresa di famiglia perché, con la sua scuderia, aveva accumulato troppi passivi.

Il Divisionismo italiano non è una pittura di visione ottica ma di idee e sentimenti che usa la frantumazione e la moltiplicazione dei segni sottili di colore puro per far vibrare la superficie in accordo con il pathos espressivo di valori simbolici o sociali. Tale assunto fu ben chiaro alla prima uscita pubblica in ordine sparso alla Triennale di Brera del 1891. Insieme a Segantini, già ricco di medaglie d’oro europee almeno quanto di debiti (volendo per i quattro figli un futuro dorato che facesse giustizia della sua misera infanzia), figuravano Gaetano Previati, Giuseppe Pelizza da Volpedo, Plinio Nomellini, Emilio Longoni, Angelo Morbelli. Segantini e Previati coltivavano una liricità venata di misticismo mentre gli altri, nebulizzando le figure, rianimavano il verismo umanitario.

La versione italiana del Divisionismo privilegiava il contenuto: la luce non era esperimento cromatico ma fattore di verità che frantumandosi in mille lapilli si avvicinava alla quintessenza del visibile o al cuore dei mutamenti sociali. Segantini dall’eremo in Engadina doppiava coi colori divisi l’immensità e l’abbaglio della luce alpina, Previati con i suoi fasci di filamenti componeva aneliti spirituali suscitando le ire degli accademici che definivano “malata” quella pittura. L’anima vibrava almeno quanto l’aria luminosa che forgiava le cose.

La mostra di Rovigo presenta una vera parata di protagonisti ma anche di “minori” che traghettarono il Divisionismo oltre la prima guerra mondiale, sino all’ultima apparizione organica alla Biennale di Roma del 1921. Gli anni cruciali vanno dalla Triennale di Brera alla sala divisionista della Biennale di Venezia del 1914, passando per la mostra organizzata dalla galleria Grubicy a Parigi nell’ottobre del 1907. Ma divisionisti furono anche Balla, Boccioni e Carrà. Boccioni fu il più convinto assertore della modernità del Divisionismo: il fruscio dei filamenti era incunabolo al dinamismo, emulazione dell’energia di mutamento della modernità. I suoi dipinti tra 1903 al 1911 adottano un originale divisionismo che la foga sperimentale tinge di simbolismo.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova