La Grande Guerra, uno scrittore lungo i sentieri della memoria

PADOVA. Nel centenario della fine della Grande Guerra, lo studioso e scrittore padovano Paolo Malaguti si è messo in cammino sui sentieri della memoria. Lo ha fatto per il nostro giornale, e per i nostri lettori. Ne sono nati alcuni racconti che raccontano con emozione i sacrari, i monumenti ai caduti, la pietà per i morti, il Piave e Vittorio Veneto, i simboli e i miti di quel periodo storico così lacerante per il nostro Veneto. La penna di Paolo Malaguti, quarantenne, docente di liceo e scrittore, è capace di forti suggestioni. Ecco dunque il suo viaggio in sei capitoli.

Andar pa’ morti. Era una liturgia, credo per molti, fino a poco tempo fa. Il 2 novembre caricavamo la nonna in macchina (come scrive Meneghello, la pietas familiare era affidata alle donne, e il nonno se ne stava a casa) e si partiva. Sant’Angelo di Piove, Villatora, Saonara, e poi su fino a Castelfranco Veneto, Treville… Il bagagliaio della Panda era pieno di vasetti e mazzi, l’abitacolo era pregno di odore di terra e di profumo di fiori un po’ stantio. Gli ultimi cimiteri si facevano all’imbrunire.

Davanti a ogni tomba, oltre alla preghiera, c’era l’aneddoto, la considerazione sul morto di turno. Se poi assieme alla nonna c’era pure una delle zie suore, allora era fatta, e la memoria si colorava di aneddoti tra il mistico e l’orrorifico, che culminavano davanti alla tomba del bisnonno vessato in punto di morte dal demonio, indispettito dal non poter mettere le grinfie su un’anima tanto buona. Sarà che oggi non saprei più orientarmi in quella geografia cimiteriale, sarà che i miei defunti vado a trovarli in altri momenti, da un po’ di tempo al 2 novembre non vado più pa’ morti.

Quest’anno però è andata in qualche modo diversamente. In serata avevo avuto una presentazione in un paese della pedemontana: si era parlato di Grande Guerra, di Caporetto e di funzione del ricordo. Come spesso capita, al termine dell’incontro avevo ascoltato con piacere le memorie di qualcuno dei presenti: microstorie lucide e dense di materia, nonni silenziosi, mutilati di paese, recuperanti.

Sono salito in auto con una strana inquietudine in corpo, come se quelle storie mi avessero ricordato che quel giorno mi mancava qualcosa da fare. Per rincasare avrei potuto imboccare una strada veloce, invece mi sono addentrato nelle stradelle perse nella campagna, passando attraverso paesi e frazioni, guidando lento. Ho parcheggiato davanti al primo monumento ai caduti quasi per caso: non ero sicuro della direzione da prendere, e volevo avviare il navigatore.

Invece ho alzato lo sguardo e ho visto l’elenco dei nomi, che ogni volta mi fanno venire in mente la sfida coi brombòli di Meneghello in “Libera nos a Malo”. Sono sceso e li ho letti uno a uno, non erano tanti. Quando sono risalito in auto sapevo cosa fare.

Iniziai a passare di paese in paese, fermandomi davanti al monumento ai caduti. Che c’è sempre. Ovunque. Credo che sia il vero denominatore comune dell’Italia. Anche dove non c’è una piazza, anche dove non c’è un municipio, c’è almeno una lapide con qualche nome.

Non formulavo pensieri precisi, né preghiere. Leggevo i nomi, davo un occhio alla statua in cima al pilastro, se c’era. Finché non sono arrivato a casa. Un alpino qualche settimana fa mi ha confidato il suo sconforto nel vedere, anno dopo anno, sempre meno persone alle celebrazioni al monumento ai caduti… “Ma te sé… se i lavora…”. In effetti un sondaggio ANSA ha messo in luce come, per il 4 novembre, ben pochi siano gli under 30 ad avere consapevolezza di cosa si festeggi. Molti non sanno nemmeno che si festeggia qualcosa.

Nonostante il Centenario, il 4 novembre sembra una festività piatta, nemmeno da mettere con le festività più prossime, i Santi o Halloween. Restando così le cose non è assurdo pensare che la memoria della Grande Guerra scivolerà in una sorta di oblio fatto di qualche corona lasciata davanti al cippo ai caduti. Se la sfida è riavvicinare i giovani alla memoria, quali strategie seguire?

L’alpino citato sopra la sua strategia ce l’ha ben chiara: “Rifar la naja”. Il che non è un discorso fuori dal mondo: è rimasto (finché dura!) solo l’Esame di Stato, la vecchia maturità, a sancire un rito collettivo di passaggio all’età adulta. Il servizio militare costituiva, con tutti i suoi limiti, un contenitore nel quale, in un modo o nell’altro, si procedeva a una sorta di “italianizzazione” delle masse. Facendo parte della generazione che ha beneficiato della soppressione del servizio militare obbligatorio non me la sento di appoggiare un discorso del genere. Piuttosto riconosco la cronica (e antica) mancanza di momenti simbolici collettivi per il popolo italiano. Forse altre sono le strategie che possono dare risultati.

Un anno, in vista di un’escursione sul Grappa ho proposto ai miei studenti un’analisi comparativa dei monumenti ai caduti dei propri comuni, sparsi nel territorio attorno a Bassano. Al termine delle “indagini” e delle comparazioni gli esiti sono stati due. Il primo, sperato, è stata la presa di coscienza del fatto che il 90% dei monumenti propone messaggi (alcuni termini presenti: gloria, onore, immortali…) o immagini (il soldato con il fucile spianato che leva il petto verso il nemico…) che rimandano al vigore, alla forza, alla vittoria. Messaggi che sottintendono una “positività della guerra”.

Il restante 10% si suddivide tra monumenti “neutri” (un cippo, una colonna con una formula generica come “Il comune X ai suoi figli”) e monumenti che comunicano la “negatività della guerra” (madri con il figlio morto tra le braccia, angeli piangenti). A quel punto è bastato informarsi sulle date di inaugurazione per far quadrare il cerchio. I monumenti neutri e negativi verso la guerra o risalgono agli anni compresi tra il 1919 e il 1922 o sono successivi agli anni Sessanta. Gli altri appartengono al ventennio.

Il secondo, imprevisto, è stato sentire più di uno studente affermare di essersi reso conto, nel momento in cui ha “osservato” il monumento, di non conoscerlo, di non essersi mai fermato prima davanti a quell’oggetto quotidiano, e per questo scontato, come un viale alberato o un semaforo.

Se i monumenti restano gli stessi, diventeranno, generazione dopo generazione, invisibili. Possiamo aspettare e sperare che a qualche adolescente capiti quello che è capitato a me, e che si ritrovi, un giorno, attirato senza sapere bene il perché o il per come da un monumento o da un sacrario.

Ma il mio viaggio tra i monumenti era figlio di due aspetti rari da trovare nei figli del nuovo millennio: un omaggio alla memoria familiare del 2 novembre, e un omaggio a una passione per la Grande Guerra. Quindi o spingiamo i ragazzi a guardare a questi oggetti con il diritto-dovere della domanda e della curiosità, oppure facciamo in modo che siano questi oggetti a farsi notare. Ad esempio spiegandoli: affiancando al monumento un cartello che racconti quando è stato progettato, cosa simboleggia…

Inutile? Un insegnante mi raccontava di come i suoi studenti, passando davanti a una lapide commemorativa di un eccidio nazifascista, vedendo i 10 nomi dei fucilati abbiano commentato: “Deve essere stato un incidente grosso… c’era anche un camion?”

Infine, i monumenti si possono completare. Alcuni comuni, dopo le dovute ricerche, hanno inserito, nell’elenco dei caduti, anche i nomi di vittime di decimazioni o fucilazioni sommarie. O hanno costruito altri monumenti, con un’estetica della pace e del ricordo pietoso. La speranza è che qualcuno, passando di lì, noti con la coda dell’occhio la novità, e si ponga qualche domanda. Si cresce anche così.

Lungo il fronte della Grande Guerra all’indomani della cosiddetta vittoria non vi erano solo i campi di battaglia dilaniati, le trincee, i paesi sventrati. Vi erano anche i cimiteri. Di ogni dimensione.

Nella sola zona del Massiccio del Grappa se ne contava una settantina. Si andava dai cimiteri da campo, quadrilateri di terra bruna a ridosso delle seconde linee, a cimiteri più grandi e ordinati, e altri ancora, sparsi nella pedemontana, di solito in prossimità delle mulattiere e delle teleferiche, vicino agli ospedaletti, dove andavano a farsi seppellire i soldati feriti in combattimento o ammalatisi dei tanti “mali di trincea” (infezioni intestinali e polmoniti in primis).

Praticamente tutti questi cimiteri oggi non ci sono più. La scelta dell’Italia vittoriosa, tra gli anni Venti e Trenta, fu quella di spostare i morti nel marmo e nel granito dei sacrari che vennero edificati in prossimità dei luoghi simbolo del conflitto. Si parla poco di questa silenziosa odissea della morte, che però merita attenzione per almeno tre ragioni.

La prima: per anni la morte continuò a farla da padrona in quelle terre e, paradossalmente, furono proprio i più piccoli, bambini e ragazzi, ad averci più a che fare. Gli adulti erano impegnati nella ricostruzione delle case e dei fondi, o nel compito, ben più rischioso, del recupero bellico. I giovani potevano dare una mano andando a recuperare i corpi dei soldati.

Inizialmente ogni scheletro recuperato dava diritto a una piccola somma di denaro, ma spesso i ragazzini, più furbi che santi verrebbe da dire, per guadagnare di più non si facevano scrupoli a mettere un po’ di ossa in un sacco e un po’ in un altro, dicendo poi di aver trovato così i corpi, e guadagnando il doppio. È per questo che ben presto nelle circolari del Segretariato Onor Caduti si legge che per le opere di estumulazione “farà fede il cranio”.

Per un’intera generazione di “figli della guerra” fu normale avere quotidianamente a che fare con la morte, da certi racconti ancora oggi vivi emerge una “normalità della morte” davvero inquietante: la fine di una guerra non è un sipario che cala, ma un lento e doloroso esodo verso una normalità spesso irraggiungibile. Seconda ragione: questo spostamento talvolta frettoloso o poco organizzato di corpi è una delle cause dell’enorme quantità di “militi ignoti” che la prima guerra ha dato all’Italia (l’altro motivo, ossia le piastrine di riconoscimento in metallo ossidabile che andarono a sostituire i foglietti identificativi di carta in uso all’inizio del conflitto, ci porterebbe fuori strada). Giusto per dare un’idea.

A Cima Grappa dei circa 12.000 caduti italiani poco più di 2000 hanno un nome. Dei 10.000 caduti austroungarici i noti sono a malapena 295. Numeri, fredde statistiche. Ma all’epoca ogni soldato senza nome equivalse a una famiglia che non sapeva su quale tomba andare a piangere. Fu una tragedia nella tragedia, che trovò uno sfogo, forse retorico ed esteticamente discutibile, nella tomba al milite ignoto sull’Altare della patria a Roma.

Terza ragione: il modo in cui oggi noi “vediamo la morte” della Grande Guerra non è casuale, ma frutto di scelte, investimenti, progetti. In altre parole, l’Italia del dopoguerra ha “costruito” la propria memoria cancellandone un’altra, ossia la memoria dei piccoli ma diffusi cimiteri di guerra.

Questa scelta non fu senza conseguenze. L’estetica dei sacrari lancia precisi messaggi, che sono, nella gran parte dei casi, quelli dell’Italia fascista sotto cui vennero costruiti. E visto che ragionare per opposizioni è più facile, non c’è nulla di meglio, in questo Centenario, che fare un viaggio attraverso i sacrari per farsi un’idea di come la nostra memoria sia ancora oggi frutto di pesanti influenze del ventennio. Basterà confrontare l’estetica della morte di Cima Grappa e di Redipuglia con l’estetica di altri tre luoghi: uno a scelta dei 5 cimiteri britannici dell’altopiano di Asiago, il sacrario germanico di Quero e il sacrario francese di Pederobba.

Tutti questi luoghi si differenziano dai sacrari italiani per una prima ragione semplice: i morti lì sono uguali. Tante croci bianche affiancate nei cimiteri britannici, nella tradizione anglosassone; tanti loculi alla base del monumento francese; una fossa comune che accoglie quasi 3500 corpi nel sacrario tedesco. Nei sacrari italiani appare evidente la presenza di tombe di seria A (quella del generale Giardino a Cima Grappa e quella del duca d’Aosta a Redipuglia) e di serie B (i soldati “normali”).

Sebbene il sacrario tedesco di Quero sia stato inaugurato durante il nazismo, il rapporto della Germania con la memoria dei suoi soldati era diverso da quello dell’Italia fascista: il motto che campeggia nella sala interna recita: “Stavamo insieme nei ranghi schierati, stavamo insieme in vita. Perciò uguale croce ed uguale onore furono a noi dati sulla tomba". Anche sull’estetica le scelte sono diverse: i motti che rimandano al “dulce est pro patria mori” dominano nei sacrari italiani (Gloria a voi soldati del Grappa, o ancora il motto presente a Redipuglia), uniti a un’architettura d’impatto, gloriosa, dominante; i cimiteri britannici comunicano raccoglimento e intimità.

Il sacrario germanico è una fortezza sulla cima di un colle, senza strade di accesso. Bisogna risalire un prato e cercare con pazienza lo stretto passaggio nella pietra scura per accedere in un ambiente austero, raccolto nonostante la grandiosità dell’architettura, uno “scrigno” per i kameraden. E infine il sacrario francese rappresenta due madri sedute una di fianco all’altra, mentre piangono un soldato morto steso sulle loro ginocchia.

Le due nazioni sorelle nella prima guerra piangono come due madri i loro morti. L’architetto francese fa una scelta di memoria del dolore e della perdita, non compie un’esaltazione della “bella morte”. Le cose sono andate così, e non si possono cambiare.

Quello che possiamo fare noi oggi, soprattutto in qualità di educatori, è mostrare ai nuovi “ragazzi del ‘99” come “fare memoria” è necessario, e che ricordare quei morti è giusto e pietoso. Ma è altrettanto necessario non ricevere la memoria passivamente, come qualcosa di concluso in sé. Perché non siamo solo il prodotto della nostra storia, ma anche delle nostre scelte.

Sono cresciuto a Padova. Per anni ho visto, dai cavalcavia, la linea di monti, quando tirava bora. E ho visto, tra le cime, quella del Grappa.

Eppure le rotte della famiglia e degli amici erano altre. Asiago, i Colli Euganei, o Feltre, per farsi una birra a Pedavena… il Grappa esisteva di nome, in una geografia trasparente, o nell’orizzonte delle imprese ciclistiche di qualche adulto, che sfotteva chi, come noi, già si riteneva un atleta per essere arrivato alla base militare del Monte Venda: “Partir presto, bisogna. E rivar in Grappa pa’ mezodì”. Quando mi sono trasferito ai piedi del Massiccio quest’orizzonte nuovo eppure familiare mi ha fatto suo. La mia esperienza di scrittore ha avuto inizio con il romanzo “Sul Grappa dopo la vittoria”, figlio delle camminate sulle cime martoriate dai crateri dei grossi calibri, segnate dalle trincee, costellate dai segni di una guerra che, a distanza di un secolo, sembra volerci dire tanto.

C’è chi, conoscitore del Grappa, da anni non torna sulla cima, in cerca di nuovi itinerari, lontano dalle code domenicali, dalle comitive di turisti ansiosi di farsi un selfie di fronte al sacrario. Il sacrario. È vero, il fatto di essere “la cima”, di dominare la pianura, di essere raggiungibile in auto, ne fa una piazza congestionata, che poco si sposa con i gusti dell’amante della montagna.

C’è un però che rende quello spazio irrinunciabile: il sacrario del Grappa è a mio avviso “il” sacrario, e, in questo centenario, chiunque sia interessato alla Grande Guerra deve prevedere una tappa lassù. Certo ci sono Redipuglia, Asiago, il Pasubio… Ma non sono lo stesso. Innanzitutto lo spazio.

Con i suoi 1775 metri il Grappa è montagna. Per arrivarci devi farti una ventina di chilometri di tornanti, passando da faggi, maggiociondoli e conifere allo spazio aperto, prativo e roccioso, della cima. È vero, questa accessibilità fa sì che nei fine settimana ci sia l’assalto. Ma basta andarci in un giorno infrasettimanale, e tutto cambia.

La mole del sacrario ti accoglie solitaria, puoi percorrere la “via degli eroi” rabbrividendo per le nubi basse che di quando in quando ti immergono in un mare lattiginoso da cui emergono, come iceberg in un oceano grigio, i parallelepipedi di pietra con i nomi delle cime più insanguinate. Asolone, Boccaor, Tomatico… E quando ti volti lo sguardo sprofonda nell’infinito della pianura.

Nessuno dei grandi sacrari è collocato in un contesto tanto stupefacente. Se si sale all’alba, d’inverno, vedi da un lato l’altopiano di Asiago, dall’altro il Montello e il Piave, a nord le vette feltrine e le Pale di San Martino, a sud i colli Euganei, e la lama lucente della laguna. C’è, legata allo spazio, la storia che porta il Grappa ad occupare, nella memoria dell’altra guerra, un ruolo da protagonista.

Essendo montagna le tracce della guerra lì sono intatte. Parti dalla Galleria Vittorio Emanuele, una delle opere belliche più grandi del fronte italiano, procedi in qualsiasi direzione, e trovi guerra, sempre e comunque. Fai l’altavia degli Eroi e passi per trincee, gallerie e tracce appena visibili di baraccamenti; o prendi il percorso delle Meatte, uno dei più affascinanti dell’intero Massiccio, e ti rendi conto della capacità di impatto che la guerra ha avuto sul paesaggio, prendi la linea degli Asoloni e cammini su frammenti di ferro piombo e ossa umane nascosti a malapena dall’erba. E poi il Grappa è il luogo della vittoria. Sì, c’è il Piave. Ma come monumentalizzi un fiume?

Il Piave mica lo vedi da mezzo Veneto. Il Grappa sì, e pure bene. E quindi è in questo spazio che chi si è impossessato della memoria della Guerra ha concentrato le sue attenzioni. E arriviamo al terzo elemento rilevante. Il Grappa è perfetto esempio di uso politico della Storia.

Già, perché non tutti sanno che i sacrari sul Grappa sono due. E non parlo di quello italiano e di quello austriaco, divenuto famoso nella pietas popolare per la tomba del soldato Peter Pan. Parlo del vecchio sacrario, quello sotterraneo. Venne progettato prima del fascismo, e completato nei primi anni del regime. A pianta centrale, si sviluppava in caverna: da un’aula centrale partivano diversi bracci, ognuno dei quali sfociava in un terrazzo aperto su un lato del massiccio. Venne completato, le ossa portate lì, le lapidi sistemate. Poi ci fu chi si rese conto che il Grappa è carsico, e che quindi l’umidità rischiava di rovinare i poveri resti. Piuttosto strano che ci si sia resi conto della cosa a sacrario concluso… Facile intuire la ragione politica della faccenda. Il regime non si faceva nulla di un sacrario in caverna.

La vittoria, anzi, la Vittoria doveva essere visibile. E allora via le ossa, e avanti con un altro cantiere, il cui prodotto è quello che vediamo oggi: una gradinata in pietra calcarea, accecante al sole e visibile dalla pianura come una torcia. Resta da capire cosa si sarebbe potuto fare, con i milioni usati per rifare un sacrario che già c’era, per la popolazione della pedemontana, immiserita dal profugato, falcidiata dalla spagnola e costretta a emigrare.

Oggi del vecchio sacrario si visita solo una piccola parte. Sufficiente, però, per ragionare sul fatto che la memoria non è mai “data”, è frutto di scelte, costruzioni, censure. C’è un’ultima ragione per la quale il Grappa merita una visita, ossia il poi. Sotto al sacrario infatti, a volerlo vedere, si può trovare il monumento al partigiano, una statua in bronzo di Murer che, a dire la verità, le grandi rotte turistiche evitano. Il Grappa fu scenario, nel settembre del 1944, di uno dei rastrellamenti nazifascisti più cruenti dell’intera Resistenza.

Ci sarebbe da ragionare su come lo stesso Grappa abbia visto due generazioni trovare la morte a distanza di 25 anni. Però la cosa ci porterebbe lontani… ma se i segni artistici non sono casuali, trovo interessante che i due monumenti siano del tutto incomunicanti tra di loro. È soprattutto quasi ironico che la statua del partigiano volti le spalle al sacrario. C’è poco da fare.

La memoria della Grande Guerra non è mai stata metabolizzata a fondo dall’Italia democratica e repubblicana. È un corpo estraneo, indigesto. O meglio: è indigesto perché è racchiuso in un involucro fascista, nelle forme e nei codici con cui ancora ci viene incontro. C’è un altro poi, sul Grappa, quello della decadente base NATO a nord del Sacrario, che ci ricorda come, proprio attorno alla Cima, vi fossero i silos di lancio con le testate puntate contro i paesi oltre cortina (di ferro, non d’Ampezzo).

Anche qui, le meditazioni potrebbero essere molte, sul come uno stesso luogo, in epoche differenti, possa legarsi alla violenza, o su come, per fortuna, la storia del Grappa non sia ancora finita, per cui è bello sperare che il rudere della base venga recuperato, o almeno venga demolito, per restituire alla montagna veneta forse più sfregiata una briciola della dignità che in cento anni le abbiamo tolto. Il Grappa, bontà sua, resta lì, e porta pazienza.

La mia famiglia, in quanto a vacanze, era fieramente abitudinaria. Per tutta la mia infanzia le ferie sono state a Bibione. Stesso appartamento nella stessa villetta. Stesso lembo di spiaggia libera.

La sera passeggiata in centro, gelato, biblioteca. Un giorno era sempre dedicato alla visita ad Aquileia. Lì, tra i mosaici della basilica e le rovine del foro, ricordo la passeggiata silenziosa nel piccolo cimitero militare dietro l’abside della chiesa, con le croci in ferro battuto, e le siepi di bosso. Dall’alto dei miei otto o nove anni devo aver pensato che se erano tutti lì, i morti di quella guerra di cui nostro padre ci parlava in termini generali, non doveva poi essere stato un affare tanto importante.

E allora non capivo il perché della canzone: per arrivare a Bibione il viaggio si faceva con l’ammiraglia di famiglia, una Fiat Panda 30. Con le manovre opportune ci si stava, in qualche modo. Si faceva il viaggio in una tirata unica, e l’eccitazione per la meta faceva passare in secondo piano il tragitto. C’era però un momento nel quale capitava qualcosa che in fin dei conti faceva già parte del rituale delle vacanze, e costituiva, dunque, l’apertura ufficiale dell’estate: passando sul ponte del Piave mia mamma intonava immancabilmente: “Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio…”.

Allora anch’io e mia sorella e, cosa più unica che rara, anche mio padre, ci univamo in un coro sgangherato non solo per le dubbie qualità canore di tutta la famiglia, ma anche perché né io né mia sorella conoscevamo bene il testo, e quindi ci limitavamo a mugolare la melodia fino a quando non arrivava una parola nota, che quindi si gridava a pieni polmoni, per far capire che c’eravamo anche noi: “… MAGGIO! … BARRIERA! … STRANIERO!” Dovrei rendere conto di alcune confusioni linguistiche che quella canzone suscitava. Uno dei motivi per cui amo Meneghello è legato alle sue pagine sui VIBRALANI: io ho avuto a che fare con un ghiotto mi pento e midollo nell’Atto di dolore, con la dubbia presenza di bestie feroci nel Salve Regina (… orso dunque, avvocata nostra…), o con una indebita pubblicità per paste da modellare sempre nell’Atto di dolore (pro Pongo con il tuo santo aiuto).

E anche la Leggenda del Piave aveva le sue incognite: su tutte, non capivo chi fossero i fantimenti che al quattro maggio passavano sul Piave calmo e placido… Evidentemente corpi speciali partiti in avanscoperta con tre settimane di anticipo, per controllare come andasse la faccenda nelle terre kakane.

Quella canzone mi piaceva. Aveva ritmo, aveva una melodia che ti si piantava in testa con chiarezza, e aveva delle parole, a partire dal mormorava per chiudere con lo straniero, che mi eccitavano, mi facevano venire la pelle d’oca. Insomma, si capiva bene che non era come le altre canzoni con cui avevo confidenza, dalla sigla dei Puffi e di Holly e Benji fino a Ti saluto croce santa o ai bans dell’ACR.

E quella canzone parlava del Piave, che passavamo per andare a Bibione. Per completare il ragionamento, dirò solo che per anni (più a lungo di quanto non mi convenga ammettere) ho creduto che fosse il Piave il confine tra Veneto e Friuli, con buona pace del Tagliamento: nel mio immaginario non c’era storia, il Piave era un fiume serio, e se la giocava in prestigio addirittura con il Po, che attraversavamo a Natale e Pasqua per andare a trovare i nonni di Ferrara.

Su questo nodo pulsante di memorie familiari sono poi intervenuti studi ed esami, romanzi, musei, sacrari, e un po’ alla volta mi sono costruito un’idea della Grande Guerra, certamente soggettiva e discutibile, che mi ha fatto prendere le distanze da quel Piave: trovo pesante e in certi casi un po’ urtante la retorica che ancora oggi lanciano i cartelli (vecchi e nuovi) all’imbocco dei vari ponti, da Vidor a Ponte della Priula a Ponte di Piave. Per ragioni di prossimità passo più spesso la Piave, come preferisco chiamarla da quanto ho letto “Cara Piave” di Ulderico Bernardi, da ponti meno schierati, come quello poco sopra Pederobba. Se non ho fretta, mi piace più di ogni altro il passaggio costituito da una passerella di legno in zona Quero.

Devi andare a passo d’uomo, e devi sperare che non vi sia un’altra automobile che abbia imboccato la passerella dal lato opposto, ma vedi le acque scivolare più vicine, e da lì la Piave sembra per un attimo scrollarsi di dosso sacralità e destini, per parlarti in una lingua amica, in un sussurro che sa di casa. In quanto padovano trasferitosi in età adulta nella Marca gioiosa, ho conosciuto tardi le passeggiate storiche tra Nervesa e il Montello, il labirinto di sentieri immersi nella vegetazione dell’Isola dei Morti, la dimensione balneare che la Piave assume in diverse zone tra giugno e settembre.

E confesso che, da amante della montagna più che della pianura, la Piave che preferisco è quella del Peralba. Ma nonostante le razionalizzazioni e le prese di distanza, ancora oggi quando passo sulla Piave non posso fare a meno di sentire un brivido, la pelle d’oca sulle braccia, e non posso impedirmi di sentire, dai corridoi della memoria, la “Leggenda del Piave” cantata da mia mamma.

E questo in parte mi fa male, perché mi rendo conto che, in ultima analisi, si tratta di un’incoerenza, visto che quella canzone è uno dei simboli più eclatanti di quella “narrazione” del mito della Grande Guerra su cui l’Italia vittoriosa edificò una memoria per me parziale, forse mutilata, in certi casi distorta. E penso che dovrei piuttosto imparare a cantare “Ponte de Priula”, una delle tante canzoni nate durante il conflitto per poi cadere nella censura e nell’oblio imposto dal nascente fascismo: Ponte de Priula l'è un Piave streto / i ferma chi vién da Caporeto / Ponte de Priula l'è un Piave streto / i copa chi che no ga 'l moscheto. / Ponte de Priula l'è un Piave nero / tuta la grava l'è un simitero. / Ponte de Priula l'è un Piave amaro / i fusilai butai in un maro. Ma alla fine la Piave per me è ancora il Piave, continua a mormorarmi calmo e placido. E penso che è così ognuna delle nostre storie. Siamo figli di scelte nostre, ma siamo figli anche di storie d’altri, e con queste dobbiamo fare i conti.

Credo che questa contraddizione possa essere fertile, perché, se coltivata, può portarci alla comprensione del valore del dialogo. Se accetteremo il fatto che siamo noi stessi segni evidenti di sovrapposizioni storte e di opposizioni insanate, che vittoria e sconfitta sono ugualmente innervate nella nostra carne, allora potremo procedere senza paura a fare della nostra memoria nazionale una memoria collettiva, in cui il Piave e la Piave possano finalmente scorrere assieme. Finché pretenderemo che la nostra memoria sia coerente come i motti scolpiti nella pietra dei monumenti, inevitabilmente lasceremo indietro una parte di noi, e in qualche modo mentiremo. Se invece saremo noi stessi pietre d’inciampo al nostro cammino, sia pur con fatica potremo sperare di vivere alla luce di una memoria certo complicata. Ma nostra.

Mia nonna materna aveva due fratelli e due sorelle. Di cinque che erano, due si fecero suore, uno prete. Il che colloca la famiglia di mia nonna nella media delle famiglie venete di metà Novecento. Il prete partì missionario, le due suore invece giravano per il Veneto.

A conti fatti risultava complicato andare a trovare lo zio in Brasile o nelle Filippine, riusciva più comoda la visita alle zie suore. Quindi periodicamente si partiva e ci si recava in località che non sarei stato in grado di collocare su una mappa: erano semplicemente lontane, rese esotiche dai nomi, tutti composti da almeno due elementi: Riese Pio X, Crespano del Grappa… Vittorio Veneto.

A Vittorio siamo andati meno, forse per la distanza maggiore. Però ricordo bene che tutte le volte che si arrivava c’era sempre qualcuno che ricordava come questo o quell’antenato fosse Cavaliere di Vittorio Veneto. In quegli anni avevo tre letture fisse: dei numeri di Topolino ereditati da cugini ormai grandi, “Mondo piccolo” di Guareschi e le “Fiabe italiane” raccolte da Italo Calvino.

Da quest’ultima lettura avevo ricavato un’idea precisa di cosa fosse un “cavaliere”, e di certo questa immagine si tagliava male con il profilo, per esempio, del parente noto nella mitologia familiare per essere stato in grado di sollevare a forza di braccia una scrofa…

In primo luogo il cavaliere prende al massimo in braccio principesse e pulzelle, non roie e luie, come si chiamavano nel sermone domestico le scrofe di cui sopra. E poi si sa, il cavaliere è senza macchia, mentre nelle mie frequentazioni con le aie avevo ben visto dove amassero stravaccarsi le scrofe…

A sollevarne una non ne uscivi esattamente immacolato. Insomma Vittorio Veneto e i suoi cavalieri generavano in me un corto circuito, uno dei tanti derivante dall’attrito tra il mio mondo, quello della scuola, dell’italiano, della parola scritta, e il mondo da cui provenivo, quello dei nonni, del dialetto, degli antenati sollevatori di roie. Sono passati anni, e oggi scopro, con stupore, che quelle sensazioni non erano casuali, né sbagliate. Meneghello in “Jura” presenta con efficacia gli effetti tragici dello scontro tra la cultura domestica e la cultura dell’italiano scritto.

Celebre il passaggio in cui confronta il cartaceo uccellino, nelle sue mille varianti, all’oseleto vero, vivo, di carne e sangue. Parla pure del ninnolaio, essere grottesco, inesistente nella vita quotidiana degli scolari, buono solo per la pagina scritta, portatore dell’etica “buona” che l’Italia dai banchi di scuola cercava di imporre ai suoi sudditi. Bel problema, fare gli italiani.

Uno strumento di unificazione fu certo la lingua, vai a capire se si trattò dell’italiano scolastico o di quello televisivo, o se fu unificazione o omologazione. Altro strumento fu la costruzione a tavolino di un’epica nazionale. Dico a tavolino perché se manca la nazione manca l’epica. O per meglio dire, l’epica forse c’era, era quella dei pochi fattori che univano l’Italia prima dei Savoia: la religione e, visto che ne ho parlato, le tradizioni popolari. Calvino ha dimostrato che, pur nella diversità delle forme e delle lingue, un immaginario comune esisteva: quello degli eroi contadini, dei Bertoldo, dei Giufà, degli Zani.

Dominati dalla fame, ultimi scaltri, eroi antieroi. Merce poco utile all’Italia sabauda. E allora avanti coi Mazzini, i Cavour, i Garibaldi… E ancora avanti con Vittorio. Perfetto esempio di “artificialità” della memoria nazionale. Vittorio di fatto non esiste. Piglio al volo il già citato Calvino: è una delle sue “Città invisibili”, una costruzione della mente, un’ipotesi urbanistica che ancora oggi, a distanza di un secolo e mezzo, non trova radicamento nelle coscienze.

Andò così: dopo il 1866 i due comuni di Serravalle e Ceneda vennero uniti e ribattezzati Vittorio, in onore del nuovo re. Ho avuto il piacere di andare più volte a Vittorio Veneto, e sempre mi è parso chiaro che ancora oggi essere da Ceneda non sia la stessa cosa che essere da Serravalle, e che “quei da Ceneda” e “quei da Serravalle” amino perpetuare, anche solo per amor di tradizione, una sorta di blando campanilismo che poi è quello che anima, credo, i nove decimi dei comuni italiani. Insomma, un secolo e mezzo di unità, italiana e vittoriese, sembra non aver colmato il solco. Fin qui Vittorio. Vittorio Veneto nasce dopo, il battesimo è del 1923.

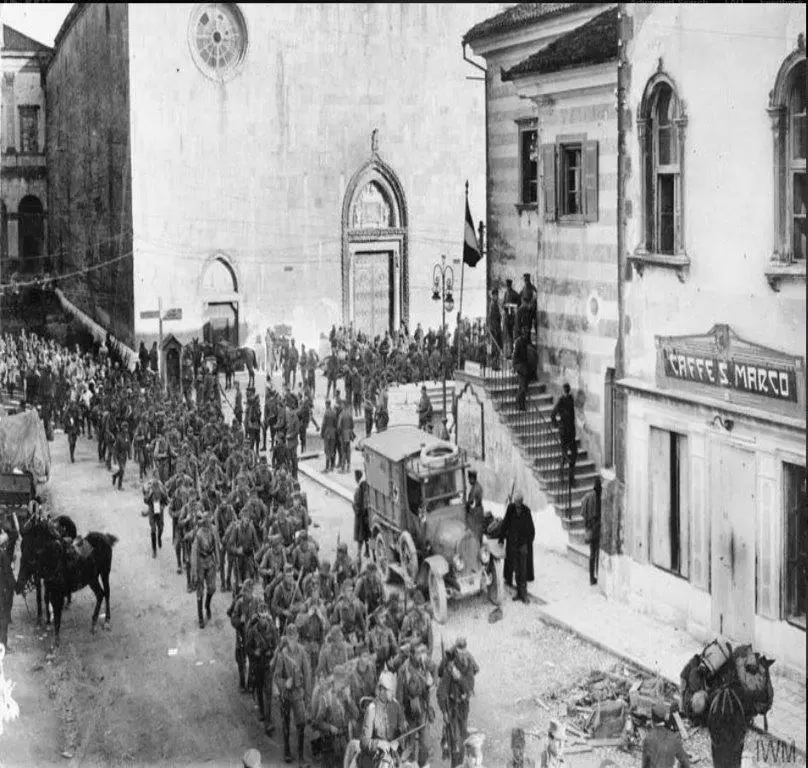

Tra i due nomi c’è la Grande Guerra, e c’è, soprattutto, la sua narrazione. Se prima ho parlato delle “Città invisibili”, adesso sarebbe necessario parlare di battaglie invisibili, perché appare assodata la lettura storica in base alla quale la “Battaglia di Vittorio Veneto”, combattuta tra il 24 ottobre e il 4 novembre 1918, abbia avuto in Vittorio Veneto uno scenario secondario, a detta di alcuni addirittura non bellicoso, visto che le truppe italiane sarebbero state accolte dalla popolazione in festa.

Dopo una prima resistenza sul Piave, i reparti austriaci iniziarono a ripiegare, o in alcuni punti a sfaldarsi, e le truppe italiane di fatto occuparono spazi lasciati liberi, con scontri tutto sommato limitati rispetto a quanto accadde invece sul Grappa. Lì il generale Giardino mandò ripetutamente all’attacco i soldati, nonostante avesse constatato il fallimento della prima avanzata, contro posizioni difese efficacemente dagli austroungarici, addirittura in grado di contrattaccare il 27 ottobre. Però bisognava continuare a spingere, per permettere alle truppe sul Piave di gettare i ponti e iniziare l’avanzata senza che il nemico potesse spostare uomini e mezzi dal Grappa alla pianura.

I dati parlano chiaro: delle circa 36500 vittime tra morti e feriti della battaglia di Vittorio Veneto, 25000 sono della IV Armata del Grappa. E allora perché non si parla di battaglia del Grappa, o magari di battaglia del Piave, ma di battaglia di Vittorio Veneto? Qui si entra nell’aneddotica, pare che i comandi abbiano ben pensato di dare un nome significativo all’ultima grande spinta, quella della Vittoria, dell’armistizio di Villa Giusti, firmato il 3 ma entrato in vigore il 4. Lì nasce il mito di Vittorio Veneto, lì nascono i suoi cavalieri. In qualche modo lì nasce pure il fascismo, se prestiamo fede alla voce (in effetti controversa) in base alla quale, all’indomani della marcia su Roma, Mussolini avrebbe salutato il re con le parole: “Maestà, vi porto l’Italia di Vittorio Veneto”.

Ecco cos’è oggi Vittorio Veneto, per me: un segno tangibile di centocinquant’anni di tentativi, condotti a più riprese con le parole, col sangue e con i monumenti, di costruire qualcosa che c’è, ma appare ancora oggi posticcio, sovrapposto, in fin dei conti improprio. E ancora oggi Serravalle e Ceneda dialogano tra loro con accenti diversi. E ancora oggi l’antico zio cavaliere di Vittorio Veneto sta scomodo sul diploma, con la giacca e la medaglia al petto: si morde i baffi, e non vede l’ora di andare nell’aia, a scommettere un litro di moro con gli amici che riuscirà per l’ultima volta a sollevare la povera roia.

Arrivano ai primi depositi. Li sentono da lontano per il fetore di carne bruciata.

Sulle prime non capisce, il Vecio, cosa siano le colonne di fumo nero lì davanti, se per caso i mangiasego sono già arrivati. Ma la marea si muove distesa, non ci sono grida né spari. Poi vede piangere alcuni soldati. Non li conosce, sono di chissà quale divisione. Piangono seduti sul bordo della strada, e uno balbetta che la grazia di Dio non si butta alle ortiche.

La truppa non si ferma, il Vecio butta l’occhio e vede i recinti e le baracche in fiamme, sente l’odore acre della benzina mescolata alla carne sporca, bruciata con le viscere e il pelo. E poi vede centinaia di carcasse di vacche, carbonizzate. Sono le salmerie dell’esercito, non c’è tempo per far ripiegare anche le vacche, e allora almeno che non se le mangino i nemici. Ma il Vecio pensa che forse era meglio se quelle vacche se le tenevano i mangiapatate, almeno qualcosa avrebbe ancora avuto un senso.

«Speriamo che non le abbiano bruciate vive» borbotta Malabarba, toccandosi le stellette per tenere lontano il malocchio di quell’azione contro ogni legge di Dio, e il Vecio pensa, senza rispondere, che è strano che tutti, lui compreso, stiano a preoccuparsi per le vacche, quando hanno lasciato indietro decine di migliaia di compagni morti in maniera ben più atroce.

È proprio questo pensiero che fa fermare il Vecio. I suoi scarponi non si muovono più, gli uomini dietro di lui si limitano a scansarlo con una bestemmia e a procedere attraverso la campagna grigia come le divise, o forse sono le divise che ormai hanno il colore della terra. Il Vecio si gira e cerca di abbracciare, con lo sguardo, la linea dell’orizzonte ormai già kakano. Sente che quella trincea, che nemmeno vede più e che è stata l’ultima sua casa, gli sta facendo male. Non gli manca, nemmeno pensarlo questo.

Però il Vecio capisce, tutto in un colpo, che ha vissuto due anni e mezzo della sua vita in quelle colline squarciate, e che ora se ne va. Che ha accettato l’idea di morire laggiù cento e cento volte, perché sperare di restare vivi faceva troppo male, e ora quella terra e quella trincea non sono più sue. Che, soprattutto, tutti i morti che ha visto in quegli anni sono morti per portare avanti una linea invisibile, che nella mente di qualcuno era l’Italia, nella sua era solo la linea di fuoco e di morte della fronte.

E ora, dall’oggi al domani, senza perché e percome, come a svegliarsi tardi e a dover correre fuori perché sennò ti scappa il treno, e non hai nemmeno il tempo di salutare la sposa ferma sulla porta, tutto viene lasciato lì.

Ci sono migliaia di morti lasciati insepolti. Ossa e divise, scarponi e adrian, calpestati attacco dopo attacco. Quello spazio orrendo, davanti all’Ermada o sulla Bainsizza, quella terra sassosa, quelle pietraie infuocate al sole d’agosto, fetide della decomposizione, putride di sangue vecchio, scannatoi ciechi, macelli abbandonati, mattatoi vigliacchi, avevano un senso perché lì si moriva, si combatteva ancora. Il Vecio sente improvvisamente che quei morti adesso saranno soli, e forse nessuno dei nuovi padroni, che poi a ben vedere erano già padroni prima, saprà o si curerà di sapere chi è morto e come è morto. Bigazzi dissanguato sui reticolati, Caracciolo decapitato da un calabrone kakano, Finco centrato da un direttissimo e scomparso in una nuvola di schegge, terra e altro. Il Vecio sente che i nomi, dentro di sé, formano una unga lista, e allora inizia a recitarseli nella mente e, nome dopo nome, ricomincia a camminare. […]

A rendere ulteriormente strano quello spettacolo di cui pure il Vecio è parte, a rimescolare la normalità ormai digerita della guerra, è la commistione inquietante e onnipresente dei civili, specie dei contadini, tra le divise dell’esercito in ritirata. Sulla ruota spezzata di un carro un vecchio se ne sta seduto, con le mani sulle ginocchia, a tirare dalla pipa spenta, e ogni tanto grida con voce secca: «Teresa!» senza che, ovviamente, nessuno gli risponda.

In parte a un crocicchio, vicino a un’edicola nella quale un rozzo Cristo di legno osserva muto il lento fluire dei disperati, una donna, con due bambine attaccate alle sottane e un pesante involto sulle spalle, continua a domandare: «Dove go da ’ndar par l’Itaglia?» senza risolversi ad accodarsi alla massa che procede senza prestarle bada. Il Vecio ha imparato, in due anni e mezzo, a riconoscere il vuoto dietro a uno sguardo, la pazzia in un gesto ripetuto senza senso. Il soldato che all’improvviso si alza ed esce dalla trincea, lasciandosi falciare dai cecchini, l’aspirante cadavere che si lascia logorare dalla paura o dalle veglie esauste durante i bombardamenti, e corre all’attacco senza fare attenzione, precipitando in braccio alla morte. E capisce che questi civili, che hanno deciso di lasciare le proprie case, o vi sono stati obbligati, non hanno più speranza, saranno mangiati dalla fiumana, o resteranno lì fino a che il nemico, che già rumoreggia dietro e di fianco, li raggiungerà.

Si tratterebbe di avere tempo e pietà da vendere, fermarsi e porgere la mano, convincerli, calmarli, provare a farli rientrare in sé. Ma tempo e pietà sono finiti.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova