La particella di Dio c’è e con lei l’universo La scoperta, l’emozione

di Aldo Comello

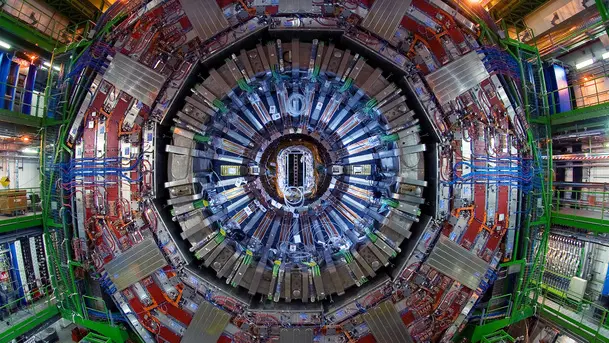

È la pietra angolare su cui appoggerà la nuova fisica, ma è anche il primo passo verso nuovi orizzonti. Il bosone di Higgs, la particella di Dio, c’è. Non più ipotesi ma certezza, anche se la certezza scientifica ha sempre una componente probabilistica: diciamo che c’è una probabilità di errore su un milione, (tra 10 alla -6 e 10 alla -7). E allora è sicuro, via all’annuncio. In aula Rostagni al dipartimento di Fisica di Padova è stato installato un megaschermo, come per le finali degli Europei, una finestra è spalancata sul seminario del Cern che si svolge a Ginevra dove ieri sono stati presentati i risultati delle ricerche sul bosone: due team di analisi, due rivelatori, uno fa capo a Csm (Compact Solenoid Muon), l’altro è di Atlas. Esperimenti differenziati nell’anello ginevrino del Large Hardon Collider, il superaccelaratore ipogeo tra Svizzera e Francia che ha un diametro di 20 chilometri e ospita magneti grandi come palazzi, macchine giganti complesse per manovrare l’invisibile.

La prima relazione al Cern è tenuta da Joe Incandela, americano, giacca e cravatta, composto e sorridente; per Atlas riferisce l’italiana Fabiola Gianotti in camicia rossa e gonna nera. Prima di loro accanto al direttore generale del Cern, Rolf Heuer, era apparso un anziano con una corona di capelli bianchi salutato da una strepitosa ovazione. E’ Peter Higgs, ormai più che ottantenne, professore all’Università di Edimburgo. Quarantotto anni fa aveva formulato l’ipotesi del bosone, la particella di Dio, la casella vuota nel pallottoliere del modello standard. Un “come volevasi dimostrare” gli avrebbe fatto guadagnare il premio Nobel, si dice che avesse già messo da parte lo champagne, ora potrà brindare, anche se il vino non è più lo stesso. Alla fine Higgs abbraccia Fabiola al centro di un manipolo di scienziati entusiasti.

Sul megaschermo, dopo raffiche di formule e di curve compare la scritta “grande soddisfazione e sforzo globale = successo globale”. I risultati di Csm e di Atlas, che hanno lavorato a 15 chilometri di distanza, non sono identici anche se combaciano nei tasselli più importanti. Come è noto si trattava di una simulazione dell’evento, un nanosecondo dopo il Big Bang, 14 miliardi di anni fa. Due fasci di protoni messi in pista in direzione opposta sono stati fatti collidere a una velocità di poco minore di quella della luce. Le particelle, inferiori al millimetro miliardi di miliardi di volte, si sono scontrate con la frequenza di 500 milioni di collisioni al secondo, ma le tracce, lasciate dalle coppie di protoni sono poche decine. E si tratta dei cocci del bosone perché lui in persona è invisibile, lo si cattura analizzandone le orme, i “dechets” come per un orso in fuga.

In aula Rostagni studenti e ricercatori seguono incantati la cerimonia ginevrina. C’è il gusto della scoperta, dell’esplorazione riuscita perché si è trattato di analizzare milioni di dati, dalla prima scrematura alla distillazione conclusiva, e basta sbagliare un passaggio per mandare tutto a catafascio. Alla fine il briefing tenuto davanti all’assise padovana dal professor Paolo Chicchia dell’Infn e ulteriori chiarimenti di Ugo Gasparini.

Problema: l’enorme quantità di energia sprigionata come si trasforma in materia, la materia di cui siamo fatti noi, gli animali, le foreste, le montagne? La magia sta nel bosone che è in grado di dare massa alle altre micro particelle. Come? Si crea un campo che fa resistenza al passaggio dei protoni, crea attrito e l’attrito trasforma l’energia in massa. Il bosone è come la pianta di fagioli disneyana, lo straordinario rigoglio della pianta congiunge la terra al cielo e consente il furto dell’arpa magica.

Next step: far sintesi tra i due esperimenti, metterli insieme, analizzare ciò che li accomuna e ciò che li differenzia. Questo raffronto è cruciale e non si fa in dieci minuti, per questo si è detto che siamo agli inizi di una strada nuova che va affrontata con orgoglio ma anche con cautela.

La squadra padovana che ha collaborato alla ricerca è composta da una quarantina di persone, scienziati e ricercatori. Infn e Università hanno realizzato pezzi fondamentali per l’analisi nell’ambito di Hlc: la camera a muoni e il tracciatore che sono state montate a Ginevra da tecnici di casa nostra. La ricerca sul bosone non è priva di fall-out. Per esempio la camera a muoni può essere usata per identificare scorie radioattive anche blindate con il piombo e consente nuovi passi nel campo del cloud computing.

. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova