Lezioni di Storia a Padova, Marzo Magno e la nascita dell’editoria: «Quando a Venezia iniziò l’avventura dei libri»

Domenica 18 febbraio al Teatro Verdi di Padova Alessandro Marzo Magno apre il nuovo ciclo di incontri di Editori Laterza, dedicato alle capitali culturali

Quest’anno le Lezioni di Storia cominciano dal libro, anzi più propriamente dal libro a stampa, da quello straordinario cinquantennio in cui tra Padova e Venezia nasce l’editoria moderna.

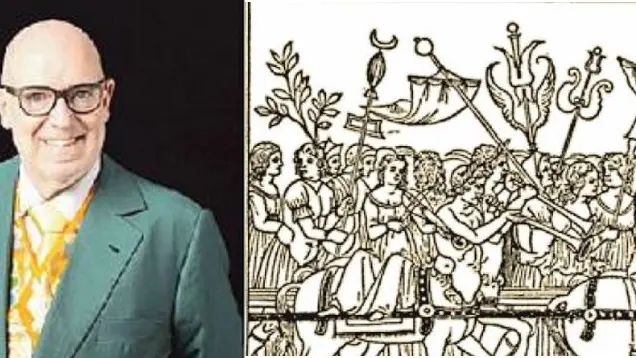

A raccontare questa straordinaria avventura sarà al Teatro Verdi di Padova, domenica, Alessandro Marzo Magno, giornalista e storico, autore anche di volumi come “L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo” e “L’inventore dei libri. Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo”.

Marzo Magno, in che senso il libro nasce a Venezia?

«Praticamente tutto quello che ha a che fare col libro moderno è stato inventato a Venezia nella prima metà del Cinquecento. A Venezia in quel periodo si stampava la metà dei libri che si stampavano nell’intera Europa, tre quarti di quelli che si stampavano in Italia. Era insomma un grande centro di produzione, ma anche un grande mercato perché uno dei motivi non secondari della centralità era che nello Stato veneziano c’era anche un grande consumo interno di libri, e in questo senso un ruolo fondamentale lo svolgeva Padova, perché gli studenti dell’Università erano i migliori acquirenti, specie dei libri di diritto che erano i più cari».

Quanto conta, nell’affermarsi di Venezia come centro dell’editoria, la libertà?

«Era fondamentale perché a Venezia si stampava qualsiasi cosa, anche i libri dei riformati tedeschi, che ovviamente la Chiesa cattolica non avrebbe voluto si stampassero. E anche in questo caso aveva un ruolo la Patavina libertas che garantiva agli studenti, anche ai riformati o agli ortodossi di poter esercitare la propria fede religiosa. A Venezia, e non in Grecia, è stato stampato il primo libro in greco. E per molti anni, anzi, Venezia è stata la capitale della editoria greca».

In questa storia c’è un eroe che predomina sugli altri, Aldo Manuzio. Perché?

«Manuzio ha inventato il libro come lo conosciamo noi oggi. C’è stata un’editoria prima di lui e un’editoria dopo di lui. Prima del Cinquecento si parlava di incunaboli, che hanno un aspetto totalmente diverso da quello dei nostri libri. Aldo Manuzio ha usato per la prima volta il frontespizio, con il nome dell’autore, il titolo, il simbolo dell’editore che prima non esisteva. E ha creato tutti gli apparati come gli indici, i numeri di pagina e così via. Se ci chiediamo perché è stato capace proprio lui di fare questo, dobbiamo dire che semplicemente era il più bravo: univa grandissima cultura a una notevole capacità imprenditoriale».

Tra le sue invenzioni c’è il progenitore del “tascabile”.

«Lui lo chiamava portatile e non è propriamente una sua invenzione. Si usava il formato piccolo solo per i libri religiosi: il clero aveva bisogno di portarseli appresso. Lui ebbe l’intuizione di stampare in quel modo anche i classici e fu un successo enorme. Petrarca divenne così un best seller. Ma soprattutto portarsi dietro un libro implicava poterlo leggere sempre, farne un oggetto abituale. Si comincia insomma a leggere per piacere, cosa che continuiamo a fare oggi».

Si dice che in questa “Alba dei libri” un ruolo fondamentale lo ha Bembo. È così?

«Difficile determinarlo con certezza. Sappiamo che esisteva un legame forte tra Manuzio e Bembo e che gli “Asolani” pubblicati da Manuzio nel 1501 furono un grande successo. Per il resto l’entità del contributo di Bembo come collaboratore non è rintracciabile con precisione nei documenti che possediamo». E Padova era luogo solo di consumo? «Di consumo certo, ma anche di committenza, il rapporto tra gli studiosi padovani e gli editori veneziani era costante. Tipograficamente Padova invece era secondaria, ma padovano era Meir Parenzo, l’unico ebreo che a Venezia stampava libri in ebraico».

Perché dopo cinquant’anni l’editoria a Venezia entra in crisi?

«Come sempre è un complesso di cose, ma il fattore principale è che l’Inquisizione romana riesce a mettere piede a Venezia e con essa l’indice dei libri. Ma non bisogna pensare a un tracollo immediato, fu un processo lento, senza dimenticare che comunque Venezia continuò ad avere un ruolo importante. Nel Settecento era il luogo dove si stampavano più giornali, lo stesso termine Gazzetta del resto nasce qui».

Tutto il programma delle Lezioni di storia

Torna “Lezioni di Storia”, il format ideato da Editori Laterza: la nuova tappa è a Padova per un ciclo promosso dal Comune e realizzato con il supporto del Teatro Stabile Veneto e la media partnership del “mattino di Padova”. “Capitali culturali” è il titolo; si apre domenica 18 febbraio e si svilupperà in quattro appuntamenti fino al 24 marzo.

Ogni Lezione sarà dedicata a una città che nei secoli si è fatta portatrice di istanze culturali nelle quali gli elementi di novità si sono rivelati fondamentali per il progresso e il futuro.

«Sono incontri all’insegna dell’assoluta divulgazione, in cui tutti possono trovare soddisfazione» dice Lodovico Steidl, consigliere delegato di Laterza Agorà. Apre gli appuntamenti domenica il giornalista, storico e scrittore Alessandro Marzo Magno con “Venezia, Padova, l’alba dei libri”.

Il 3 marzo, sul palco del Verdi arriverà il francesista Valerio Magrelli a raccontare “Parigi e la cultura maledetta”, attraverso un viaggio negli ambienti culturali della capitale francese nella seconda metà dell’Ottocento, in cui emerge un nuovo modello di intellettuale.

Durante la lezione del 17 marzo, “San Pietroburgo e le avanguardie”, lo scrittore e traduttore Paolo Nori si addentrerà nella San Pietroburgo della Rivoluzione d’Ottobre: una fucina di novità, un fermento irripetibile che, nella commistione tra la nuova ideologia socialista e le avanguardie artistiche, irradierà presto l’Europa e il mondo intero.

A chiudere la rassegna sarà, il 24 marzo, Valentine Lomellini con “Berlino. Storie dalla Guerra fredda”. La docente del Bo restituirà ai presenti il ritratto di una città che nel Dopoguerra diventa la drammatica incarnazione della divisione del mondo in due blocchi contrapposti, di un dramma umano, politico e culturale che va ben oltre quanto emerge dalla letteratura e dalla filmografia.

Tutti gli appuntamenti si terranno la domenica con inizio alle 11, al Teatro Verdi. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La prenotazione, obbligatoria, si effettua sul sito teatrostabileveneto.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova