L’orologio tascabile che riscrive la storia del tempo

di Beatrice Andreose

La perfezione del reperto la si coglie mettendolo alla prova. A distanza di duemila anni misura il tempo con una precisione cronometrica. Il proprietario, un ricco medico dell’Atheste romana, non lo utilizzava solo per sbirciare le ore del giorno, ma anche come strumento di lavoro al pari di un bisturi o di un balsamario. Risale al primo decennio d.C. ed è l’orologio tascabile più antico al mondo. Un reperto eccezionale che smentisce gli studiosi di tutto il mondo i quali, prima di questo, avevano attribuito agli arabi, nei secoli X-XI l’invenzione dell’orologio cilindrico.

Esposto a Este in una delle tante vetrine dedicate alla sezione romana, al piano terra del Museo Nazionale Atestino, il piccolo cilindro in osso-corno, alto appena 6 cm, rischia di passare inosservato tra i tanti altri reperti in esposizione. Eppure è stato richiesto per una mostra in Francia organizzata ad Amiens sul tema ”Il tempo dei Romani” dove ne era esposto un altro di trecento anni più “giovane” e, a detta degli esperti, meno completo e meno prezioso.

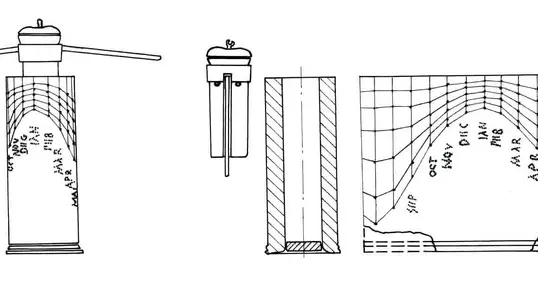

Quello atestino fu ritrovato il 2 gennaio del 1884 durante la campagna di scavi in Morlungo, nel fondo Capodaglio, a 90 centimetri di profondità, nel corredo della cosiddetta tomba del medico oculista. La ricchissima tomba portò alla luce 35 pezzi tra coppe di vetro, balsamari, specilli, aghi, ambre, colliri e quello strano cilindretto osseo che fu classificato come “astuccio cilindrico” e tale rimase fino al 1984 quando Simonetta Bonomi riconobbe in quell’oggetto un orologio solare. Una scoperta che rimase però sconosciuta al mondo scientifico nazionale ed internazionale finchè l’astronomo Mario Arnaldi non arrivo a Este per visitare il museo. Con sorpresa, si imbattè nel prezioso reperto che riconobbe immediatamente come il più antico orologio portatile del mondo. Sul cilindro, ben conservato, è disegnata la rete delle linee orarie e dentro vi è un cappello, alto 38 millimetri, su cui sono inserite due verghette in bronzo che fungono da gnomoni. Sopra il cappello c’è un anellino di bronzo: serviva per esporlo perpendicolare al sole. I mesi, contraddistinti da dodici linee verticali, sono indicati con le prime tre lettere del loro nome scritte in corsivo romano. Nella stessa tomba furono trovate anche quattro monete, nel frattempo scomparse, una delle quali mostrava il volto dell’imperatore Vespasiano. Un dato che ha consentito agli esperti di datare la tomba ed il suo corredo all’età Flavia. Tuttavia l’orologio potrebbe essere anche più antico. A datarlo all’epoca di Cristo è anche il fatto che tra i mesi mancano Julius (che apparve solo nel 44 a.C.) e Augustus (8 a.C.). Un’assenza, secondo Arnaldi, non casuale ma dettata da un’indecisione o da una protesta da parte del costruttore contro il potere. Il piccolo orologio atestino viene collocato dagli esperti tra i Viatoria Pensilia di cui scrive l’architetto Vitruvio Pollione nel trattato scritto tra il 25 ed il 23 a.C. Piccoli strumenti da viaggio lasciati pendere verticalmente per leggere l’. ora. Gli esperti hanno calcolato le linee orarie dell’orologio per stabilire la latitudine del luogo dove fu costruito. Le conclusioni: venne realizzato per leggere l’hora aestiva e l’hora hiemalis di Este. Ma cosa ci faceva un orologio nella tomba di un medico? Probabilmente il cilindretto era anche uno strumento di lavoro. La medicina antica seguiva scrupolosamente le leggi del cosmo. I sette pianeti allora conosciuti spandevano sulla terra, in giorni e ore diverse, i loro influssi. I medici prestavano molta attenzione all’ora affinchè le erbe venissero raccolte nel momento giusto. Gli interventi chirurgici, poi, non potevano essere eseguiti in certe altre.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova