Scienziati veneti a caccia della «particella di Dio»

di Aldo Comello

PADOVA

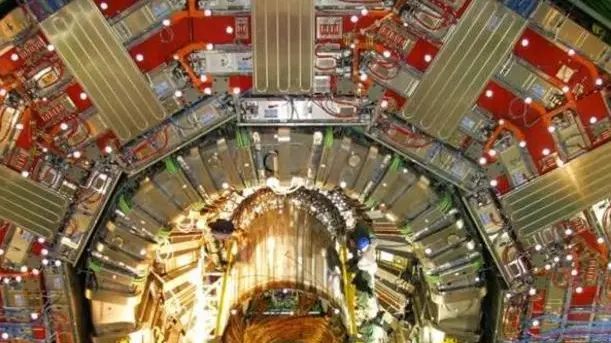

Il Collide Large Hadron di Ginevra, il formidabile acceleratore di particelle che si sviluppa su un circuito sotterraneo di 27 chilometri, ha raggiunto la potenza di 7000 miliardi di elettronvolt che diventeranno 14 mila quando sarà a regime nel 2014, per raddoppiare ancora successivamente. Si tratta di una grandezza “cosmica”, paragonabile all’energia esplosiva sviluppata dal Big Bang all’inizio dell’Universo. Pacchetti di protoni vengono sparati seguendo direzioni di pista opposte fino ad entrare in collisione. La taglia di un protone è ultramicroscopica: rispetto al peso di un chilo, il protone ha la misura di uno 0, seguito da 27 zeri, banalizzando è come un moscerino rispetto ad una grande città. La velocità di scontro di questi corpuscoli minuti è comunque notevolissima tanto da trasformare l’energia in materia, aumentando la massa della particella. Il protone contiene quark, che essendo di segno positivo si respingono, quindi per non sciogliersi ha bisogno del collante di un’altra particella: il gluone. All’interno del circuito sotterraneo, a cavallo tra Francia e Svizzera, ci sono 4 spazi sperimentali, in uno di questi è stato montato il Cms (Compact Muon Solenoid). E’ una grande macchina estremamente sofisticata, un rivelatore complesso che segna le tracce lasciate dalle particelle. L’esperimento a livello internazionale coinvolge circa 2000 ricercatori, ne fa parte il gruppo dei fisici padovani, il cui contributo è stato particolarmente prezioso con la realizzazione di alcuni sottorilevatori. Il responsabile del Cms per Padova è il professor Fabrizio Gasparini, con lui Antonio Masiero, docente ordinario di Fisica, ora nel Comitato direttivo dell’Infn. Gasparini fa parte della squadra di “cacciatori di bosoni”. C’è una stanza nel dipartimento di Fisica che ha occhi elettronici perennemente puntati sul Cms ginevrino: colorate e frastagliate, eleganti come frattali, appaiono sullo schermo le tracce delle particelle sparate a folle velocità, seguendo queste orme gli scienziati ricercano il bosone. Il bosone di Higgs (dal nome dello scienziato scozzese) per le sue straordinarie peculiarità, fu battezzato da Leon Max Lederman, Nobel per la Fisica nel 1993, con un nome fantasioso, “La particella di Dio”. «Siamo impegnati in un lavoro di scrematura delle tracce – dice Gasparini – molto complesso. E’ più facile accertare dove non c’è il bosone che dire dove c’è». Insomma, si tratta di un’entità sfuggente che costituisce però la chiave della conoscenza, il grimaldello che ci permetterà di penetrare nei misteri dell’Universo. Nell’incrocio di tracce si verifica una fitta rete di interazioni, entra in gioco anche la cosiddetta “luce pesante” di Rubbia con i vettoriali W positivo, W negativo e Z zero. Il background rievoca la teoria meccanicistica e atomistica di Democrito, corpi e anche anime che nascono dallo scontro di particelle. Secondo il modello standard tutto ciò che vediamo, dai tavoli alle onde del mare è dominato da 12 forze che sono l’architettura dell’Universo, tra queste l’elettromagnetismo debole, quello forte e la gravitazione. A livello di particelle costituiscono questo dominio 6 quark, 3 tipi di elettroni (il muone, l’elettrone e il tau), 3 neutrini. Al di fuori di questo mondo visibile si dilatano le tenebre, la materia oscura e l’energia oscura che costituiscono il 95 per cento dell’Universo e di cui sappiamo pochissimo. Ma che cosa fa il bosone? Il complesso di queste particelle che “danno luce” agli oggetti, senza il soffio vivificante del bosone resterebbe immobile, cristallizzato. Il bosone ha un effetto di rallentamento e le particelle acquistano massa. Di qui l’importanza di individuarlo. «Trovarlo non ci basta – scherza Masiero - vogliamo sapere di che colore ha gli occhi e i capelli».

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova