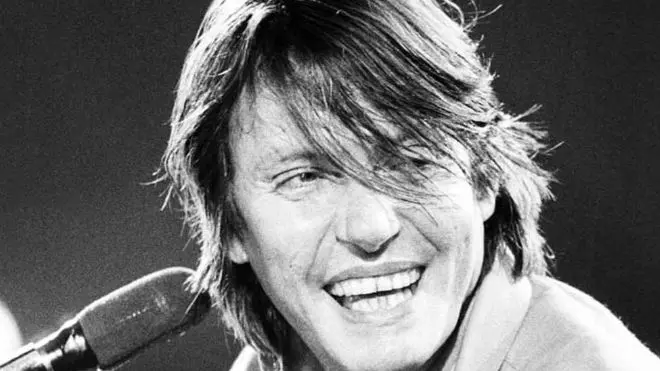

Vent’anni senza Fabrizio De Andrè, tutto il tempo con la sua musica

Nella canzone in omaggio a De André forse più bella, il cantautore Massimo Bubola, a lungo collaboratore di Faber, in una sera di pioggia rivede in un bar il suo amico perduto, ricomparso all’improvviso, con un bicchiere di whisky e una sigaretta in mano, da un luogo estremo e misterioso, “dall’altra parte del vento”.

Il destino dell’arte

A vent’anni dalla sua scomparsa, Fabrizio De André è così che continua a essere fra noi, come la sua arte – come fa sempre la vera arte – musica e parole che arrivano da un altrove remoto e ispirato e soffiando da lì, “dall’altra parte del vento”, si mischiano alla vita degli uomini e delle donne, ai luoghi abituali e cruciali di queste vite. De André ironizzava sul fatto che i suoi testi potessero essere considerati davvero delle poesie, e che fossero inclusi in antologie scolastiche.

Era tutt’altro che modesto, conosceva il proprio valore, ma non se la tirava e soprattutto aveva a cuore la propria specificità che consisteva anche nel non lasciarsi incasellare in una categoria, per quanto nobile. Considerarsi soprattutto un cantautore era anche un modo per sottrarsi a etichette predefinite: «Ho letto Croce» ha detto una volta.

«L’Estetica, dove dice che tutti gli italiani fino a diciotto anni possono diventare poeti, dopo i diciotto chi continua a scrivere poesie o è un poeta vero o è un cretino. Io, poeta vero non lo ero. Cretino nemmeno. Ho scelto la via di mezzo: cantante».

Anche John Lennon ha detto qualcosa del genere, che era una difesa del prodotto artistico fatto di musica e parole appunto, in taluni autori capace tuttavia di esprimere profondità, suggestione miracolosa, efficacia comunicativa senza paragoni, popolarità. Il grande poeta brasiliano Carlos Drummond De Andrade (un quasi omonimo!) ha espresso quest’idea magistralmente celebrando “la musica da quattro soldi” che gli fa visita dalle strade: “non voglio Handel come amico / e non ascolto il mattinale degli arcangeli. / Mi basta / quel che la strada mi ha portato, senza messaggi, / e, come noi ci perdiamo, / si è perduto”.

Lo studio e la ricerca

Quella di De André non era affatto musica da quattro soldi, ovviamente, anche se è stata spesso molto popolare. Era piuttosto il frutto ricco e prezioso di una grande capacità di studiare tradizioni e coltivare ricerche diverse e di intrecciarle in una elaborazione nuova e smagliante. La tradizione italiana, la canzone francese, il jazz, Bob Dylan: nessuno li ha fusi così magicamente.

E poi, con la svolta “etnica” di “Creuza de ma” del 1984, cantato in genovese (nel genovese speziato di arabo, e di portoghese, e di tutti i toni e gli accenti dei nostri mari), e con altri album successivi, pochi hanno saputo, venendo dalla musica popolare moderna, così rimescolarli con le lingue antiche e le sonorità del Mediterraneo (Pino Daniele, forse, in Italia o, in occidente, e guardando a una più vasta “world music”, Paul Simon e Peter Gabriel).

L’anticonformismo, lo spirito ribelle, erano connaturati al suo modo di essere (ancora bambino, invece che subire o tacere soffrendo, fece cacciare da scuola un prete che lo aveva insidiato, più tardi scandalizzò molti benpensanti con altre scelte personali e soprattutto con quella di “comprendere” le “ragioni” dei suoi sequestratori sardi, perfino cantate in uno dei suoi album più belli).

Le incomprensioni

Ma la sua originalità artistica era il prodotto genuino e raffinato di scelte culturali, di intuizioni accese e seguite con ostinazione anche in direzioni impervie. Si spiegano così anche certe incomprensioni ed equivoci, come la leggenda del suo essere di destra, quand’era figlio di un partigiano repubblicano (con cui pure si scontrò, da figlio indocile dei propri tempi) e quando aveva presto scelto l’anarchismo (iscrivendosi alla Federazione Anarchica Italiana, a un certo punto).

Equivoci possibili anche per i limiti culturali e il settarismo di certa politica: si pensi all’ottusità con cui venne accolto, specie nella sinistra estrema, un album profondo e straordinario come “Storia di un impiegato” (1973), e non solo questo: l’altra sinistra, ad esempio, prese male “Coda di lupo” (in “Rimini”, 1978) che evocava la cacciata di Lama dall’università di Roma nel ’77: “Vicino a Roma, a Little Big Horn / capelli corti generale ci parlò all’università / dei fratelli tute blu che seppellirono le asce / ma non fumammo con lui, non era venuto in pace” .

Lui sapeva

Album e brani, comunque, alla lunga “riabilitati” perfino dai critici dapprima più severi (con un’implicita autocritica, insomma). De André aveva comunque sorvolato, su quelle critiche. Sapeva che la sua arte parlava ad altri perché parlava a tutti, a chi capiva prima e a chi capiva dopo, sapeva che andava più lontano, e che andava ovunque, e tornava sempre, tornava con noi, anche adesso, soffiando da lì, dall’altra parte del vento. —

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova