C’era una volta la città senza numeri civici, poi anche per Padova vennero i «nomi»

PADOVA. C’era una volta… via del Soccorso, via del Pozzo Dipinto, bordo Todesco, piazza dei porci, cattedra del diavolo, perfino un “caca in braghesse”.

In tempi di Covid, quando la vacanza estiva rischia di essere un’avventura non scevra da pericoli, potrebbe diventare una proposta originale per i padovani: fare i turisti nella loro stessa città.

Un turismo a chilometro zero, potremmo definirlo: lungo le strade con la mente rivolta ai nomi delle vie. Non quelli attuali, però: molte di esse, specie nel centro storico, un tempo si chiamavano diversamente; ed alcune mantengono nella targa l’antica dicitura.

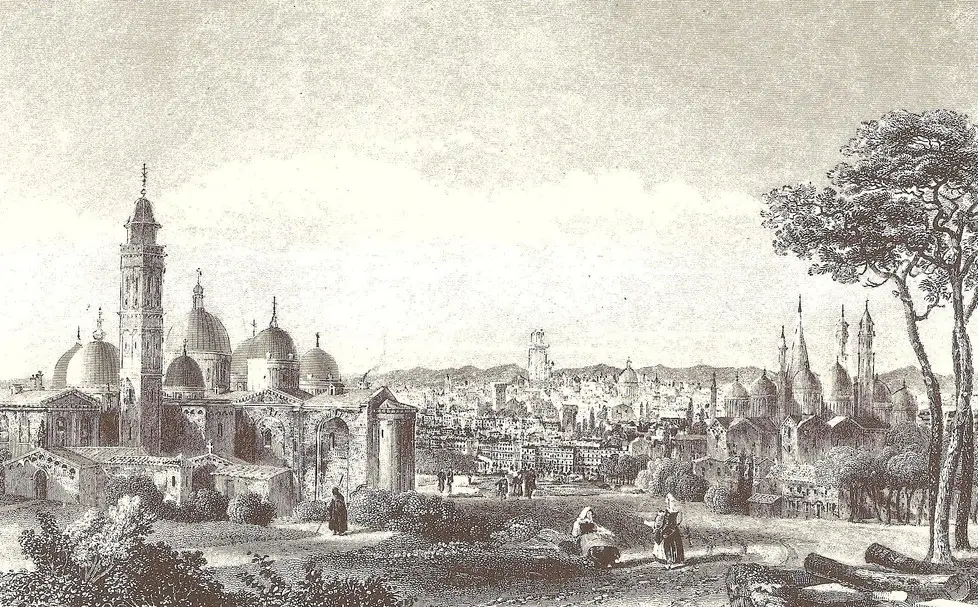

Altre, in silenzio, conservano un carico di storia e di tradizione legata ad aneddoti a volte tragici, a volte tali da favorire il sorriso. Per non parlare della vita che vi scorreva nelle varie epoche storiche: fin dalle origini, Padova è stata una città di traffici e di scambi, economici e culturali, e di grande vitalità. Ai tempi dell’antica Roma, Strabone la definiva la città più bella dell’impero assieme a Cadice (dopo la “caput mundi”, of course).

E’ di questo tipo di turismo che il nostro giornale vuole farsi modesta guida, durante un’estate carica di incognite, nell’intento di proporre una storia dal basso della città attraverso la sua toponomastica. Tenendo presente che il concetto stesso di nome di strada è relativamente recente, collocandosi di fatto a cavallo tra Cinquecento e Seicento; gran parte delle attuali denominazioni, poi, sono databili a dopo l’unità d’Italia, per celebrare personaggi benemeriti nella politica, nelle lettere ed arti, nella scienza, nelle armi.

Una sorta di riconoscimento “post mortem” di figure significative a livello sia generale che locale. Prima, i luoghi venivano battezzati molto spesso con usi e consuetudini circoscritti, da nomi di famiglie significative, dalla presenza di chiese, da semplici collocazioni geografiche.

La “crosara del Santo”, ad esempio, venne così chiamata per trovarsi all’incrocio tra le odierne via Galilei, Rudena e del Santo. Quanto ai numeri civici, proprio non esistevano: per mandare una missiva o un pacco, bastava mettere il nome della persona e indicare, appunto, “alla crosara del Santo”.

Soltanto verso la fine del Duecento si introduce l’usanza di chiamare “contrade” le future vie. La Padova dell’epoca è suddivisa in quattro quartieri (Duomo, Torricelle, Altinate, Ponte Molino); e questi a loro volta in venti centenari, rispettivamente: Duomo, Santa Lucia, San Nicolò, San Tomaso, Sant’Urbano; Santa Croce, San Daniele, Sant’Egidio, San Lorenzo, San Martino; Sant’Andrea, Arena, San Matteo, San Biagio, Santa Sofia; Codalunga, San Fermo, San Giacomo, San Leonardi, Ponte dei Mulini.

Fuori dal nucleo centrale della città, le altre strade vengono chiamate borghi: ad esempio, borgo Portello o borgo Savonarola. Quando si comincia a parlare di vere e proprie vie, non c’è ancora comunque la numerazione civica, che inizia solo a partire dal 1810; poi, nel 1900, si procede a una radicale revisione toponomastica, che in larga misura è quella attuale.

L’ingresso del Veneto in Italia del 1866, come accennato, porta a molti cambiamenti di nome, contro i quali si pronuncia con grande determinazione un’autentica autorità quale Andrea Gloria, storico e paleografo. Il quale in una seduta dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti del 25 giugno 1899, presenta una memoria che suona indignazione dal già titolo: “Dell’improvvido mutare i nomi antichi delle vie”. Nel titolo c’è già tutto.

(1 – continua)

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova