Dieci anni senza Mario Rigoni Stern: il silenzio dell'Altopiano di Asiago

Dieci anni fa, il 26 giugno del 2008, la morte di Mario Rigoni Stern. Lo scrittore del "Sergente della neve". Il cantore dell'altopiano di Asiago. Ma queste sono semplificazioni. Rigoni Stern è stato molto di altro, molto di più. Per questo, per il vuoto che ha lasciato, gli dedichiamo questo piccolo altare laico.

di Francesco Jori

Era tra i suoi libri preferiti, a tanti ne consigliava la lettura. Nei versi delle “Georgiche”, Mario Rigoni Stern respirava l’odore della nuda terra, la sua ancestrale ambivalenza di madre e matrigna, il secolare rapporto con le mani dell’uomo.

E lì, nel canto di Virgilio, ritrovava forse una matrice essenziale del suo Veneto cui si sentiva così intimamente e passionalmente legato: “Labor omnia vicit improbus, et duris urgens in rebus egestas”.

Ogni ostacolo è vinto dal lavoro accanito e dal bisogno che preme sull’uomo nel corso delle aspre vicende dei giorni. In parole povere: la fatica ha sempre la meglio su tutto. Dalle Dolomiti alle lagune, intere generazioni hanno testimoniato la verità di questa lezione. E se un orgoglio hanno le genti venete, è quello di sentirsi definire, e soprattutto definirsi, lavoratori. “E’ un bravo lavoratore”: vale una laurea. O forse valeva, prima che lo tsunami della modernità devastasse anche i terreni dei più radicati valori.

Il triangolo tra lavoro, terra e fatica dice molto della vera cultura dei veneti, così distante dagli stereotipi alimentati dal tritacarne mediatico contemporaneo centrato attorno al mito degli “schèi”, del tipo che sgobba venti ore al giorno feste comprese, dell’ex povero che mescola Mercedes e ignoranza, brioches e particole, villa coi nani in giardino ed egoismo.

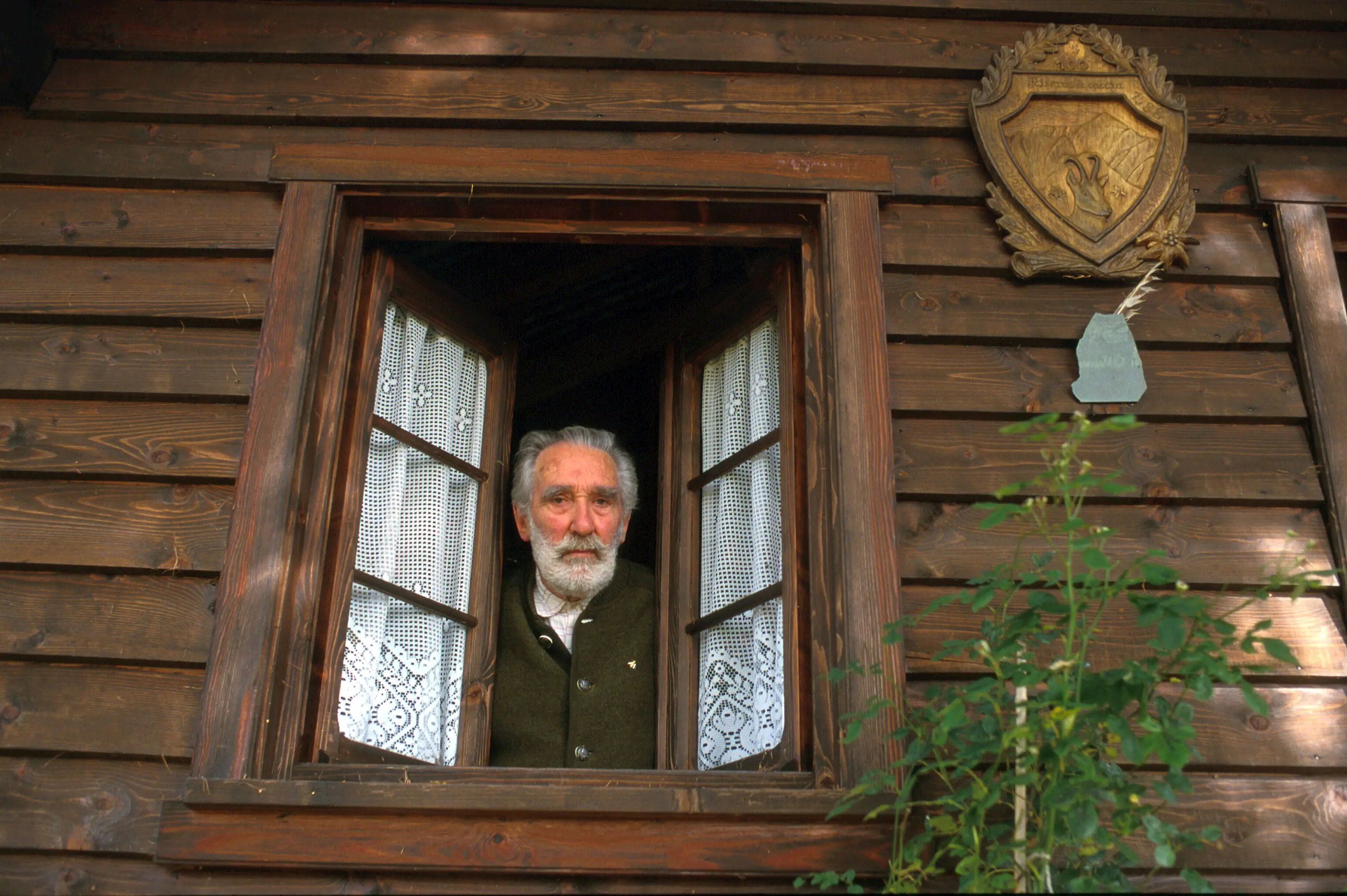

Ci sono anche quelli, certo; ma proprio contro quel loro arrendersi alla modernità Rigoni Stern ha combattuto fino all’ultimo la sua fiera battaglia. Sempre più isolato: molto si dispiaceva, negli ultimi tempi, dei venti di fuga dal Veneto verso regioni più ricche che soffiavano anche sul suo altopiano. E la sua casa ai margini del bosco era sempre più un fortino assediato dall’incultura salita dalla pianura, e in cui lui stesso aveva finito per asserragliarsi.

Faceva fatica, forse, a riconoscere quella stessa gente con cui aveva condiviso le ore, i giorni, gli anni. Confidava un giorno, in un’intervista: “Cinquant’anni fa si sentiva la gente cantare. Cantavano loro, non avevano le macchine per farli cantare o per ascoltare. Adesso la gente non canta più. La gente comune: il falegname, il contadino, l’operaio, quello che va in bicicletta, il panettiere. Hanno tutti smesso di cantare, di raccontare”.

Da dieci anni la sua voce è consegnata al silenzio della morte, soprattutto alla memoria corta degli uomini. C’è un patrimonio che si va sempre più rapidamente perdendo proprio perché, come avvertiva egli stesso con appassionate parole, si sono corrosi quei legami con la terra che riflettevano una cultura solidaristica su cui si innestava una fitta trama di relazioni: la terra come fonte di sostentamento (l’agricoltura), ma anche come luogo della socialità (il far filò, il mettere in comune sentimenti ed esperienze di vita).

Di quell’impasto potente tra fatica e vita è fatta la scorza più autentica dell’animo veneto; di esso sono figli i Meneghello, gli Zanzotto, i Rigoni Stern. Nessuno di loro amava i venetismi affiorati nell’ultimo scorcio di un inquieto Novecento. Perché le radici vanno ben oltre, ben più indietro nel tempo, rispetto all’epopea della Serenissima tante volte invocata; e non hanno bisogno di gridare “viva San Marco” per trovare un’identità forte, convincente, condivisa.

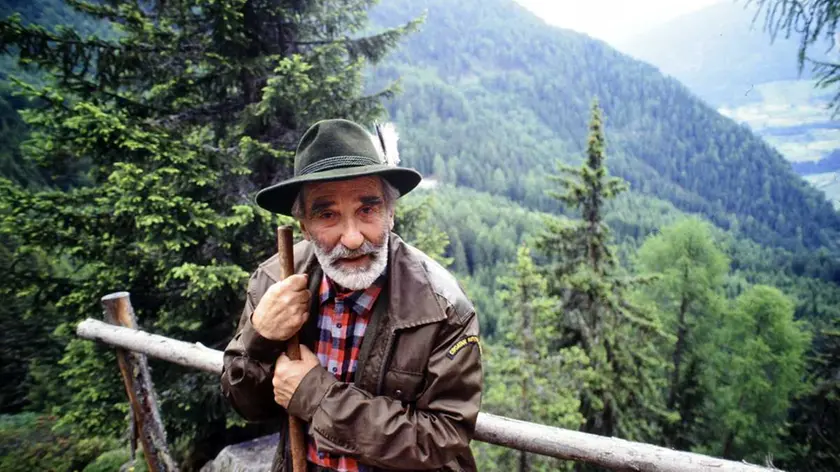

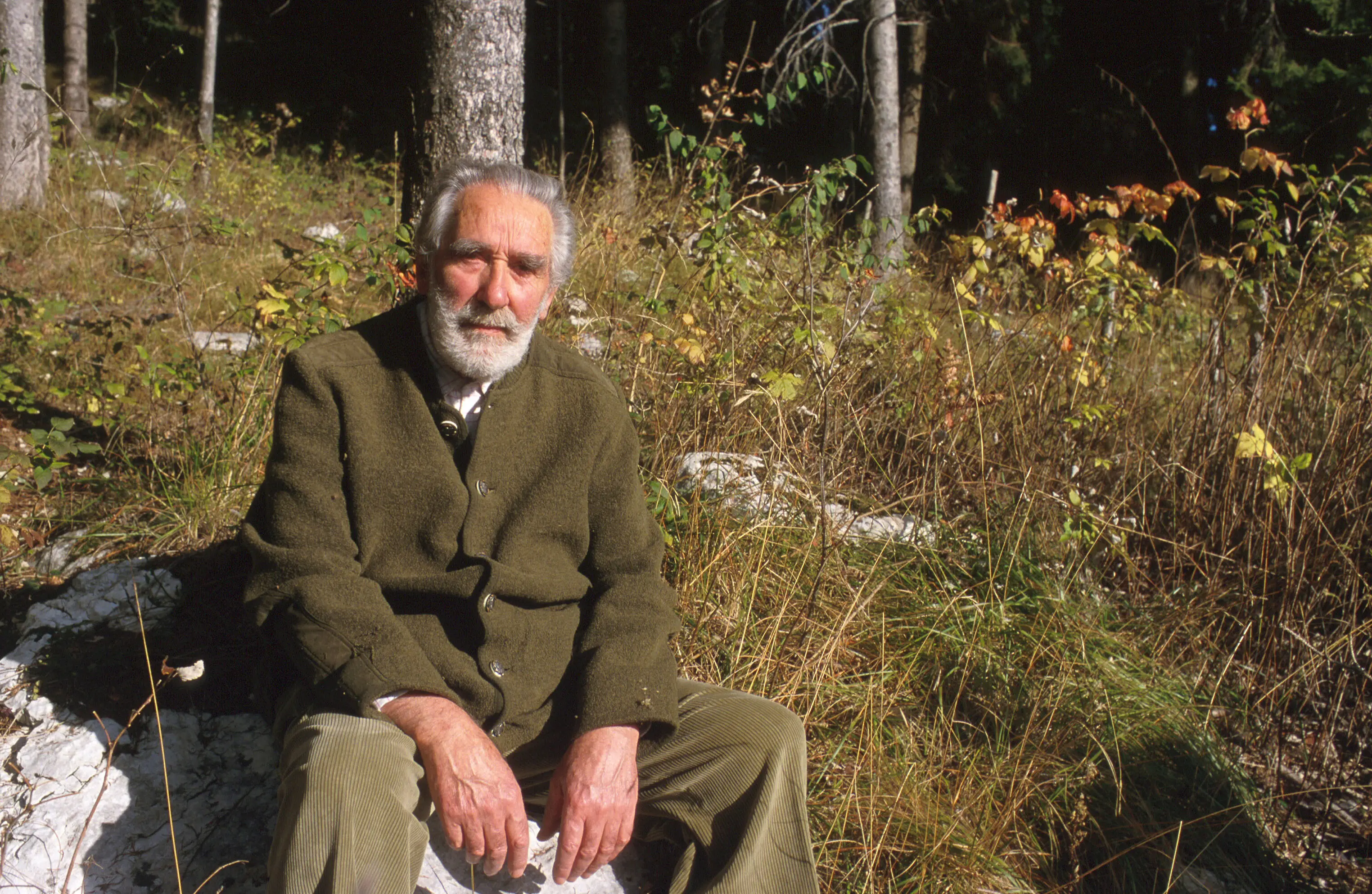

Questa è la forza del messaggio che Rigoni Stern e quelli come lui ci consegnano: consapevoli di appartenere ai tempi del bosco non dell’uomo, alla crescita scandita dall’orologio della geologia non della storia. Abbiamo bisogno di ritrovare questo messaggio, scolpito nel suo volto di legno e di terra, che ci ha accompagnato fino all’ultimo.

Così ricorda l’ultimo incontro con lui Paolo Rumiz: “Appena toccai la corteccia della sua mano – la stretta fu forte come sempre – sentii che non stava morendo, ma solo diventando bosco”. Dobbiamo ritrovarla dentro di noi, quell’immagine; forse abbiamo bisogno soprattutto di silenzio, sottraendoci all’assordante frastuono di fuori. Ricordava Rigoni Stern di essere rimasto una volta isolato per giorni nella sua casa sull’altopiano causa la neve, senza luce e telefono: “Fu magnifico. Ero felice, tranquillo, non c’era Tv. I fiocchi cadevano senza rumore. Avevo legno, farina bianca, lardo, formaggio, e una storia da scrivere. La finii al lume a petrolio”. Era la “Storia di Tonle”.

Senza rumore, possiamo provarci.

Affidandoci, di nuovo, ai versi delle “Georgiche”, così intonati al paesaggio veneto da lui tanto amato: “Et iam summa procul villarum culmina fumant / maioresque cadunt altis de montibus umbrae”; e già da lontano si leva il fumo dai camini delle case, mentre s’infittiscono le ombre che calano dall’alto dei monti.

Un’ombra che non passa ha avvolto il corpo di Mario Rigoni Stern; che non accada altrettanto per la sua voce. Quanto a lui, la morte non ha alterato né fatto appassire il suo amore più grande, quello per la terra e con la terra; ed è l’eredità che ci lascia. Sulla sua tomba, più che su qualsiasi altra, ha diritto di asilo l’antica formula sepolcrale latina, S.T.T.L., Sit Tibi Terra Levis.

Ti sia lieve la terra.

L'eredità

di Sergio Frigo

Perchè a dieci anni dalla morte uno scrittore schivo e appartato come Mario Rigoni Stern, profondamente legato alla sua montagna ed estraneo ai salotti letterari e televisivi, coerente con le sue idee fino all'impopolarità, vede crescere l'affetto dei lettori, la stima dei colleghi e la considerazione dei critici letterari, in una misura sconosciuta a chiunque dei suoi contemporanei, magari in vita ben più acclamati di lui?

Alla maratona di lettura organizzata in suo ricordo all'ultimo Salone del Libro di Torino scrittori fra loro molto diversi, del calibro di Marcello Fois, Simona Vinci, Diego De Silva, Margherita Oggero, hanno dichiarato un debito di riconoscenza nei suoi confronti, mentre il responsabile dei classici della casa editrice, Mauro Bersani, gli ha attribuito il ruolo di nume tutelare nella fioritura della letteratura di montagna che si è registrata negli ultimi anni.

I suoi libri si continuano a ristampare, assieme alla biografia che gli ha dedicato Giuseppe Mendicino, senza contare le biblioteche e le scuole a lui intititolate, i premi nel suo nome, i convegni e le iniziative in suo ricordo, non solo nel Veneto e non solo in vista dell'anniversario.

Perchè, dunque?

Tradizionalmente la critica valorizza nei suoi libri l'intreccio – insieme particolarmente doloroso e particolarmente fecondo - di due grandi tematiche, la storia (nella fattispecie le due guerre mondiali) e la natura, in particolare quella del suo altipiano: cresciuto giocando fra le trincee, i morti e le granate lasciate sul campo dai tre anni e mezzo di guerra, nelle sue pagine è sempre presente la consapevolezza, come ha osservato Folco Portinari, che “alberi erbe fiori sono concimati, sul serio, dal sangue di decine di migliaia di morti, italiani e austriaci”; mentre il coetaneo Andrea Zanzotto rilevava che “Rigoni ci fa sentire quello che prima le fanfare, i cannoni e le campane non ci facevano ascoltare”.

Ma con la mera testimonianza non si fa letteratura, come gli fece capire con una certa crudezza Elio Vittorini presentandolo, nella prima edizione del Sergente nella neve, nel 1953, come uno “scrittore d'occasione”. E lui stesso, definendosi un “narratore” piuttosto che un romanziere, diceva di sentirsi solo “un salice nano” nella foresta dei grandi alberi della letteratura, quali “Omero, Tucidide, Virgilio, Dante Boccaccio, Cervantes, Shakespeare, Leopardi”.

A coglierne le qualità letterarie, fortunatamente, e a incoraggiarlo a continuare a scrivere fu un altro einaudiano, Italo Calvino, a cui soprattutto si deve la pubblicazione del suo secondo libro,“Il bosco degli urogalli”, come emerge dall'epistolario fra Rigoni Stern e i vertici della casa editrice che sarà pubblicato nei prossimi mesi in una plaquette fuori commercio.

In quella raccolta di racconti, del 1962, immediatamente tradotta in Germania, Francia e Russia, si rivela l'intreccio a cui si accennava prima, con la funzione salvifica della natura rispetto alle ferite morali dei reduci della guerra, e si annuncia la peculiare capacità dello scrittore di far “parlare” forze possenti e a-temporali - come storia e natura appunto - all'uomo contemporaneo: capacità a cui si deve la forza della sua opera e la sua persistenza nel tempo, e che si dispiegherà in pieno nei libri successivi, dal sottovalutato “Quota Albania”, del '71, all'amaro “Ritorno sul Don” (1973), al bellissimo “Storia di Tönle”, premio Bagutta e Premio Campiello 1979, che apre la Trilogia dell'Altipiano, formata da “L'anno della vittoria” (1985) e “Le stagioni di Giacomo” (1995).

In mezzo lo scrittore pubblica le raccolte di racconti “Uomini, boschi e api” (1980), “Amore di confine” (1986) e “Arboreto salvatico” (1991), in cui dà prova della sua grande perizia botanica, per la quale nel 1998 riceverà anche la laurea honoris causa in Scienze Forestali all'Università di Padova.

Seguiranno “Sentieri sotto la neve” (1998), “L'ultima partita a carte” (2002), “Aspettando l'alba” (2004) e “Stagioni” (2006), in cui approfondisce la sua intensa riflessione sugli intrecci fra la grande Storia e la sua storia personale.

Ma la qualità dei contenuti non sarebbe ancora sufficiente a decretare la grandezza dello scrittore, né la sua popolarità, se non vi contribuissero altre doti, a partire dallo stile poeticamente realistico, e dal linguaggio sobrio, preciso, chiaro ed efficace, che rende la narrazione accessibile a tutti e particolarmente avvincente. “C'è nella sua opera un nesso profondo tra arte e vita – sostiene Eraldo Affinati, che ne ha curato il Meridiano – e la forza di una parola legittimata dall’esperienza”.

Ma a rendere tanto attuale Rigoni Stern c'è ancora qualcosa di più, ed è la sua forza morale: quel sistema di valori e di comportamenti – sobrietà, responsabilità, libertà intellettuale, coerenza, la difesa della propria identità coniugata con l'apertura ai giovani e al mondo, un'ostinata fiducia nel futuro – che egli ha saputo distillare dalla sua drammatica esperienza, dai cinque anni abbondanti di guerra e prigionia: un lascito di cui - soprattutto in tempi come questi in cui sembrano prevalere di nuovo gli egoismi, le chiusure identitarie e i nazionalismi che tante tragedie hanno causato all'Europa - l'uomo contemporaneo ha un disperato bisogno.

L'estratto

La montagna è una spalla per portare il tempo

di Mario Rigoni Stern

Ogni tanto vado a rivedere una bella fotografia ripresa da novecentodieci chilometri sopra la nostra testa dal satellite Landstat e la osservo nel silenzio della mia stanza. Con una buona lente scruto a scala maggiore città e fiumi, montagne, laghi, vie di comunicazione; nei particolari la Laguna tra Brenta e Piave con Chioggia, Pellestrina, il Lido, Venezia, le isole, il Canal Grande, il Ponte della Ferrovia, Marghera, il Canale dei Petroli…

Ma come sono fitte le abitazioni degli uomini tra Venezia, Padova e Treviso! Sembrano così un’unica metropoli. Poi i Colli Euganei, i Berici, Vicenza, Verona, il Garda; le gioiose colline dal Mincio al Tagliamento. Le città, viste da così lontano hanno un colore rossastro, compatto. Capisci anche le centuriazioni romane nella campagna a nord-est di Padova e intuisci la Claudia Augusta che salendo verso il Norico valicava le Alpi, e la Postumia che andava nell’Illirico…

Ecco il mio Altipiano: le strade che salgono, anche quelle della Grande Guerra; a destra il Grappa, a sinistra il Pasubio. Sulle montagne, sopra i duemila metri c’è la neve, sui versanti a nord è anche più bassa. Forse la fotografia è stata fatta in maggio. O a novembre? Non si capisce la stagione: non si vedono le gemme e i colori visti da quest’altezza ingannano. Probabilmente è primavera perché le ombre mi sembrano quelle. E poi se fosse autunno la neve avrebbe altra disposizione.

Riesco a puntare la matita in maniera precisissima sul luogo dove mi trovo ora. La nostra piccola patria! Poi di là ci sono le Alpi e i popoli dell’Europa Centrale e laggiù l’Italia fino alla Sicilia. Mi viene da dire “Noi siamo tra le stelle, tutti…”.

Come scrissi nel mio primo libro sessant’anni fa e questa terra, questa visione, era solo nell’immaginazione. Guardo, ricordo, immagino: come sarà stato questo paesaggio due o tremila anni fa? Mille? Già nella mia lontana infanzia, visto da quest’altezza sarà stato diverso. Come sarà tra cento anni? Un giorno, dopo un violento temporale notturno che fece acqua alta, nel treno da Venezia a Mestre, una mattina di fine estate rimasi estasiato e commosso fino alle lacrime vedendo a Nord, contro il cielo limpidissimo, la “mia” montagna: il Portule.

Preciso, chiaro nei particolari al punto che seppi distinguere la Busa del Morto dove, dopo lo sparo, raccolsi il gallo forcello che donai a Elio Vittoriani, e la Croce del Diavolo dove mi incontravo con il pastore Carlo che mi raccontava le storie, e l’Ometto di pietre dove si ritrovano le pernici bianche. Un sogno? No, così era anche mille anni prima e mi parve di capire la Terra, le Montagne, il Tempo e gli Uomini.

La montagna è una spalla per portare il Tempo.

(da: Regione Veneto – Fondamenti del buon governo del territorio – Carta di Asiago 2004 – Ptrc)

Portfolio Alpino

Nell’amore per la montagna le vite di grandi uomini

di Sergio Frigo

Ci sono libri che ti inchiodano letteralmente alla poltrona, per quanto sono avvincenti. Con “Portfolio alpino”, del biografo di Mario Rigoni Stern Giuseppe Mendicino (ed. Priuli&Verlucca, 16,90 euro), succede esattamente il contrario: non perché il libro non catturi l’attenzione, tutt’altro, ma perché mentre lo leggi ti viene la voglia irresistibile di alzarti per consultare altri libri, citati dall’autore, di andare a prendere una cartina per localizzare i luoghi descritti, addirittura di metterti gli scarponi e andarli a vedere di persona.

Siamo oltre il concetto di libro come “macchina per pensare”, teorizzato da Umberto Eco, siamo al libro che spinge a leggere altro, a camminare e ad agire. Gli “orizzonti di vita, letteratura, arte e libertà”, promessi dal sottotitolo e illustrati dalla bella copertina di Nicola Magrin, sono quelli “esplorati” da ventun personaggi uniti dalla passione per la montagna, dall’amore per i libri e - in molti casi - da un forte impegno etico e civile. I più noti sono Ernest Hemigway, Dino Buzzati, Massimo Mila, Nuto Revelli, Primo Levi, Rolly Marchi, Mario Rigoni Stern e il più giovane di tutti, Paolo Cognetti.

Gli altri sono soprattutto grandi nomi dell’alpinismo (Ettore Castiglioni, Amilcare Crétier, Toni Gobbi, Giovanni Cenacchi), ma anche artisti (Tino Aime, Adolf Valazza), combattenti partigiani (Dante Livio Bianco), militari (Giuseppe Lamberti), poeti e docenti (Sergio Arneodo), persino politici (Renato Chabod).

Tre le donne, anch’esse dedite alla montagna, alla scrittura e alla testimonianza culturale e civile: Giovanna Zangrandi, Tina Merlin e Mirella Tenderini. Non si tratta di una raccolta di biografie, perché l’attenzione dell’autore si posa con grande empatia su alcuni momenti significativi della vita di questi uomini, quando meglio si manifestano la loro irriducibile fedeltà ai principi di libertà e la loro caparbia coerenza con i propri valori, che in quasi tutti diventa lotta di resistenza, prima al nazi-fascismo, poi alle lusinghe malate della nostra epoca.

Emerge chiaro da queste pagine, e specialmente dalle loro stesse testimonianze riproposte da Mendicino, come l’andare in montagna li abbia aiutati non solo a superare i pericoli, le fatiche e gli stenti della guerra e della prigionia, ma li abbia soprattutto attrezzati a guardare più lontano e con maggior chiarezza alle cose del mondo, oltre a offrire loro - nei ricordi delle scalate - sprazzi di felicità quando il dolore per le cose viste e subite sembrava sopraffarli.

Rigoni Stern durante i venti mesi di prigionia pensava per consolarsi a una scalata alla Grivola (sul Gran Paradiso), Primo Levi chiamava quella sensazione che lo aiutava a vincere la tristezza “l’odore della pace raggiunta”, e Dino Buzzati - che sognava tutte le notti di “scalare pareti vertiginose e superare grandi abissi” - soltanto raggiungendo le vette delle sue Dolomiti riusciva a sciogliere in un sorriso l’inquietudine che l’accompagnò per tutta la vita.

Se indimenticabili sono i protagonisti - per la loro energia, la passione, il coraggio, il rigore morale, le loro doti letterarie che Mendicino fa emergere con grande perizia critica - altrettanto memorabili sono i luoghi che fanno da sfondo alle loro imprese alpinistiche, alle loro battaglie, ai loro incontri (documentati fin nel dettaglio), o semplicemente alle loro vite. Luoghi che l’autore conosce palmo a palmo proprio per aver seguito le orme dei suoi maestri.

Accanto alle grandi vette delle Alpi Occidentali, alle loro maestose vallate e ai laghi nascosti (come il Misurin, dove Levi e Rigoni Stern volevano tornare insieme) riemergono dall’abbandono i villaggi tra Liguria e Piemonte dipinti da Tino Aime nei suoi quadri e raccontati da Nuto Revelli nel Mondo dei vinti, i paesaggi occitani di Sergio Arneodo, ma anche la vitalissima Cortina di Hemingway, con la mitica cucina di Rachele Padovan meta di tanti illustri letterati; e naturalmente le Dolomiti di Dino Buzzati e della bolognese Alma Bevilacqua, che per amor loro lasciò la sua terra e il suo nome per diventare la cadorina Giovanna Zangrandi.

Ma i Monti Pallidi sono anche lo sfondo negato degli ultimi dolorosissimi giorni in ospedale di Giovanni Cenacchi, altro bolognese-ampezzano, scalatore e documentarista, strappato appena 43enne ai libri e alle montagne da una malattia, nel 2006.

Nell’intenso e lacerante “Cammino tra le ombre”, segnato dalla consapevolezza della fine imminente, ha la forza di scrivere «anche dal fondo dell’orrore, non posso non ammettere che il mondo sia uno spettacolo meraviglioso», e di trovare per sua figlia e per gli amici parole di conforto difficili da dimenticare: «Se una sola memoria, o coscienza mi resterà, sarà per te (…) Siate bravi, siate forti nella vostra debolezza».

a cura di Paolo Cagnan

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova