Il mare di Etretat pittura d’incanto e di memoria

di MARCO GOLDIN

Alla fine di gennaio del 1883, solo pochi mesi dopo la stupefacente estate del 1882 che aveva portato decine di capolavori dipinti tra Pourville e le scogliere di Aval, Claude Monet decide di lasciare la sua casa di Poissy nuovamente in direzione della costa di Normandia. Dopo un breve soggiorno a Le Havre, città della sua infanzia, giunge a Etretat, piccolo borgo di pescatori che da sempre ha nel cuore: “Qui le scogliere sono belle come da nessun’altra parte”, scrive. Alloggia all’hotel Blanquet, che all’ingresso ha un’insegna sulla quale si legge “Au rendez-vous des artistes”. Il villaggio è deserto, in febbraio non ci sono turisti e in più il proprietario dell’hotel gli ha consentito di spostarsi in una dépendance, “dalla quale posso godere di una vista superba della scogliera e delle barche”, e questo gli consente di lavorare anche nelle frequenti giornate di cattivo tempo.

Prima della partenza da Etretat il 20 febbraio, che s’impone per l’avvicinarsi dell’apertura della sua mostra da Durand-Ruel a Parigi il 28 dello stesso mese, scrive ad Alice Hoschedé qualcosa che ci fa ben comprendere come ormai sia tramontato definitivamente il dogma assoluto del plein-air. Dogma che aveva già cominciato a scricchiolare nei giorni dei ghiacci sciolti sulla Senna a Vétheuil, poco più di tre anni prima: “Porterò molta documentazione a casa, per fare grandi cose”. Non si tratta quindi nemmeno più di concludere nello studio quanto iniziato en plein air, ma di dipingere, sulla base di schizzi, solo all’interno dell’atelier. Una pratica che rimanda agli anni della sua giovinezza, ma anche per esempio a quella dei pittori di Barbizon come Corot e Millet, che partivano da disegni e piccole tele per realizzare poi i grandi quadri nello studio. Una pratica anche, per quanto riguarda Monet, che si riallaccerà al modus operandi legato alle vaste ninfee finali realizzate a Giverny.

E proprio a Giverny, passati due mesi, Monet troverà - di certo senza immaginarlo subito - la tanto agognata tranquillità dopo vent’anni di peregrinazioni da una casa all’altra. Ciò che gli aveva fatto dire: “Ah se potessi sistemarmi in un luogo fisso”. Il 29 aprile di quel 1883 infatti, il pittore annuncia per primo al suo mercante, Paul Durand-Ruel, nel giorno in cui vi giunge con “alcuni dei bambini”, che “Giverny mi piace molto”. Nessuno in quel momento avrebbe anche solo potuto sospettare che quel luogo sarebbe diventato una delle cattedrali della pittura di tutti i tempi.

E quasi simbolicamente, con i bauli non ancora del tutto aperti, due giorni dopo giunge a Monet la notizia della morte di Manet, avvenuta la sera prima. Nel medesimo istante, mentre Claude si concedeva al vento di una nuova avventura, di un nuovo inizio, la malattia poneva la parola fine a una delle più straordinarie e innovative avventure della pittura del XIX secolo, quella di Manet appunto. Il quale, in una disposizione testamentaria, aveva indicato proprio nel vecchio amico, il solo tra gli impressionisti, uno tra coloro che avrebbero dovuto reggere i cordoni del drappo funebre nel corso della cerimonia che si sarebbe svolta nella chiesa di Saint-Louis-d’Antin.

Giverny diventava finalmente la casa, il luogo da cui allontanarsi e al quale sempre fare ritorno. Movimento dell’andare e del tornare che Monet non smetterà mai di intraprendere, almeno fino all’autunno del 1908, quando il soggiorno a Venezia segnerà il suo ultimo viaggio, non molto tempo prima della morte di Alice. Passano pochi mesi e all’inizio del 1884 viene la discesa verso il colore caldo di Bordighera, ma poi mille altri viaggi, da quelli nei luoghi vari di Francia fino alla Norvegia, a Londra, in Olanda, in Costa Azzurra.

Ed è proprio da Giverny che Monet, con tutta la famiglia, va nell’ottobre del 1885 a Rouen, dove il figlio Jean deve sostenere un esame scolastico, che non supererà. Si decide comunque per qualche giorno di vacanza a Etretat, nella casa che il baritono Faure ha messo loro a disposizione. Ma già il 10 ottobre Alice con i bambini torna a Giverny, mentre Claude lascia la villa di Faure e torna nell’amato hotel Blanquet. Da dove dipinge con ardore, nonostante il cattivo tempo e la pioggia. Guy de Maupassant, la maggior celebrità lì a Etretat, così ne scrive avendolo visto lavorare: “Monet ha preso a piene mani un acquazzone abbattutosi sul mare e lo ha gettato sulla tela. Ed è proprio la pioggia che ha dipinto in questo modo, nient’altro che la pioggia, che vela le rocce, il cielo e le onde, che si distinguono appena sotto il diluvio”. Ma poi vengono giorni meravigliosi di sole, e allora “per rendere tutto questo ci vorrebbero due mani e centinaia di tele”. Come sempre la corrispondenza quasi quotidiana con Alice ci aiuta a entrare nel mondo di Monet, lui ogni giorno in preda a uno scoramento per le variazioni meteorologiche, nel timore di non riuscire a dipingere come vorrebbe.

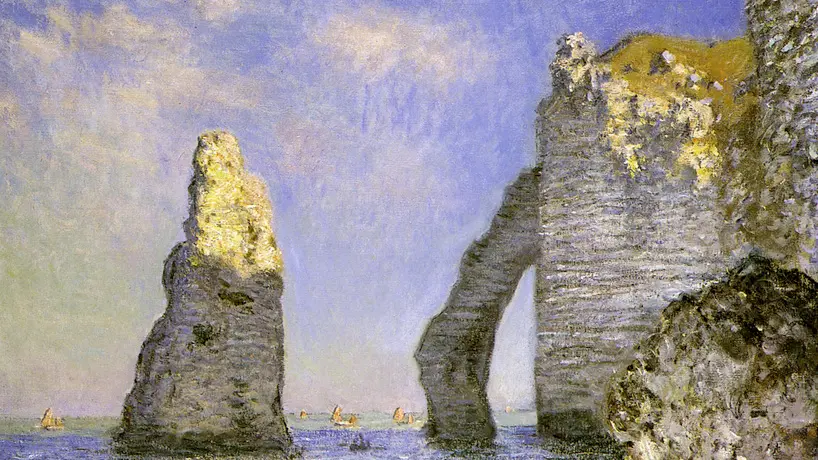

Si approfondisce in questo soggiorno il tema fondamentale del plein-air che non basta più. Il quadro forse più bello di queste settimane è proprio quello, intitolato “Scogliere a Etretat”, che sarà in mostra a Treviso. Un quadro realizzato da una piccola spiaggia nascosta, che si può raggiungere passando da un ripidissimo sentiero che quasi precipita verso il mare in mezzo alla vegetazione - la valletta di Jombourg - oppure, come faceva il pittore, giungendovi con una piccola barca. In questo quadro Monet sembra stranamente enfatizzare la geometria nella natura, con il cono rappresentato dalla guglia a sinistra, poi l’arco, quindi il cilindro che è la scogliera con il manto d’erba in alto e infine la sfera con la grande roccia in primo piano sulla destra. Ben si comprende come larghe parti di questa tela siano state dipinte successivamente nello studio, perché si tratta di uno tra i quadri più costruiti di tutta la vicenda pittorica di Monet in Normandia.

Il gioco delle luci vi è meraviglioso, ma sorvegliato da un pensiero che è tutto meno che legato all’istantaneità che regolava le opere del decennio precedente. Con un sapiente riporto delle ombre nel primo piano, e lo splendore dei lampi accesi sulla cima del pinnacolo roccioso e sulla superficie del mare su cui corrono le barche dei pescatori, Monet ci dà un esempio, colmo di stupore, di un nuovo equilibrio nella sua opera. Che non rinuncia, e non rinuncerà mai, alla verità del vedere, ma che si approfondisce per esempio in quella trama di rosa - il rosa scoperto nel suo soggiorno dell’anno precedente a Bordighera - che è il riflesso del grande dito di roccia che sorge dall’acqua. Estasi e incanto dell’occhio. Ma anche memoria di un tempo che scorre e ritorna. E la memoria diventa - qui e adesso, del tutto e fino in fondo - materia della pittura.

(2- continua)

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova