La gente del Portello, un popolo tosto abituato a navigare in mari burrascosi

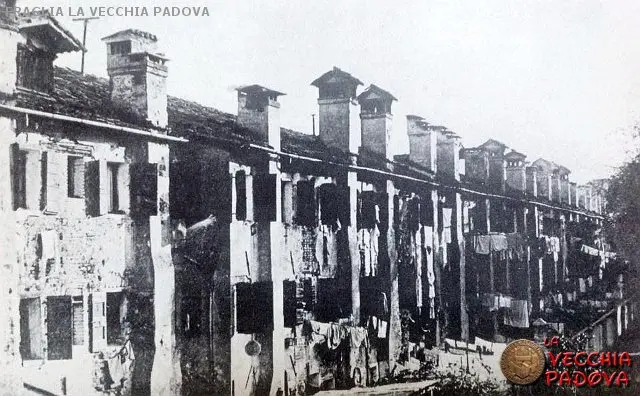

PADOVA. Alla fine è affondata, sotto la mareggiata delle onde di un’implacabile modernità. Ma la Nave, come veniva chiamata via Portello, l’ha fatto con tutta la dignità di un vascello che aveva saputo resistere a tante tempeste; mentre quel che restava del suo equipaggio veniva messo in salvo tra Forcellini e Mortise.

D’altra parte, i “porteati” erano gente tosta, abituati a navigare in mari burrascosi, fedeli al classico motto veneziano “duri i banchi!”. Si portavano addosso due stigmi: uno vero, appartenere ai piani bassi della scala sociale; l’altro falso, essere gente di malaffare.

Di personaggi ai confini della legalità, a essere sinceri, c’erano soltanto i fratelli Melato, che tecnicamente parlando si potrebbero catalogare come “lavoratori in proprio con le cose degli altri”, in quanto svolgevano l’attività dei gallinari, alias ladri di polli.

E c’era Celio, la cui fama varcava di gran lunga i confini del rione: vendeva sigarette di contrabbando, ma lo faceva con spirito imprenditoriale caratterizzato da grande flessibilità: a chi non poteva permettersi di acquistare l’intera stecca da dieci, forniva il prodotto in pacchetti singoli, o addirittura a sigarette sfuse. Ed esercitava anche un’attività collaterale: praticava rudimenti di educazione sessuale, attraverso foto di donne all’epoca in abbigliamento scandalosamente “osé”, ma che oggi figurerebbero come materiali da educande.

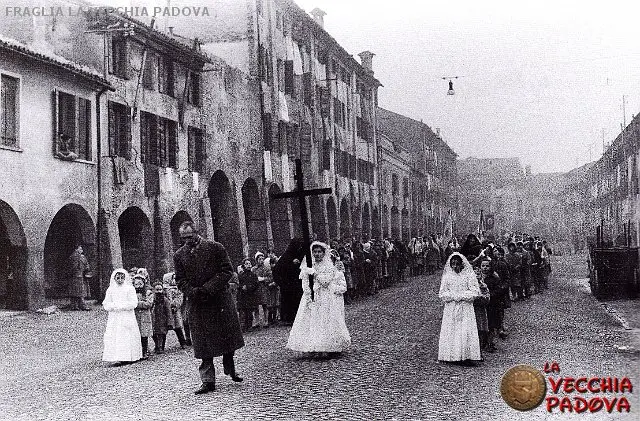

In realtà, la Nave era una sorta di libera repubblica autonoma in autogestione formato bonsai, dotata perfino di un sindaco, anche se in via scherzosa: di cognome faceva Rachele, ma tutti lo conoscevano con il soprannome di “Rachèe”, che stava per “racchette”, per via delle gambe storte al punto che da ragazzo doveva servirsi di un paio di stampelle, in dialetto “crossole”.

Non è dato sapere in virtù di quale excursus si fosse guadagnato quel titolo di sindaco; verosimilmente, esercitava comunque un’autorità morale pari se non superiore a quella di tanti primi cittadini effettivi.

E nell’anagrafe del rione c’era pure un vip, Otello Toso, classe 1914, attore cinematografico, teatrale e poi pure televisivo, spesso utilizzato nella parte del seduttore, morto a soli 52 anni in un incidente stradale a Curtarolo: viveva a Roma, ma ogni volta che tornava a casa, tra i suoi porteati, era una festa.

Attorno a loro ruotava un caleidoscopio di personaggi minori, il cui vero biglietto da visita era il soprannome guadagnato sul campo in virtù dei trascorsi. Come “il Colonnello”, perché nella lotta partigiana aveva guidato un reparto; “Africa”, perché aveva combattuto in Libia; “l’Ammiraglio”, titolo in realtà conferitogli con una qualche forzatura solo perché aveva fatto il servizio militare in marina.

Pur nelle ridotte dimensioni, la Nave presentava in realtà al suo interno una sorta di mini frattura sociale. La parte iniziale di via Portello era caratterizzata dalla prevalenza del basso proletariato: in genere facchini che lavoravano al Mercato Ortofrutticolo, e che si alzavano all’alba per rincasare nelle prime ore del pomeriggio. Sbarcavano le serate e i dì di festa in osteria, giocando a briscola, tre sette e scopone e scolando fiumi di ombre; a volte, si portavano il cibo da casa e cenavano lì con gli amici.

Nel tratto successivo della Nave viveva un ceto superiore: operai della Sade o delle aziende comunali di acqua e gas, dipendenti delle Poste, artigiani con piccole officine meccaniche. Soprattutto al sabato sera e alla domenica li si trovava al bar dei Tre Scalini, bevendo birra e vermut e giocando a scala quaranta e ramino, o al biliardo.

Tra le donne invece non esistevano barriere di ceto: stavano comunque in casa a sbrigare le faccende domestiche e a far da mangiare; nella bella stagione uscivano in strada con una sedia, e tenendo sulle ginocchia le tavole per il bucato le riciclavano per giocare tra loro a carte o a tombola.

Quanto ai ragazzi, dai 6 ai 15 anni i maschi di pomeriggio andavano al patronato di via Santa Maria in Conio a prescindere dalle idee politiche dei padri (in larga misura comunisti): un po’ per sfogarsi in interminabili partite di calcio che di norma finivano con punteggi da pallacanestro; un po’ per approfittare della merenda che il parroco distribuiva a metà pomeriggio utilizzando il pane fornitogli dall’Opera del Santo.

Per le ragazze c’era invece il patronato femminile di via Ognissanti, dove imparavano a cucire con il punto croce e il punto erba, o a rammendare. Fermi ai tempi della Creazione: uomo e donna Dio li creò. Ognuno dalla sua parte.

(7 – continua)

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova