La storia sconosciuta dell'area ex Olmo, prima della Zip

PADOVA. Via Gramogne è una svirgolata all'interno di una ferrea maglia squadrata di strade. La imbuchi da via Germania dopo aver passato un rosario di magazzini, concessionari d'auto, parcheggi, capannoni.

Ora costeggi un campo coltivato, una boscaglia, un'area verde inselvatichita. Dopo la curva ti si presenta la casa Pagnin, una casa contadina che presenta i segni visibili di antiche vestigia. E' una delle pochissime case sopravvissute alla costruzione della zona industriale, custodita dagli ottantenni Francesco e Maria Pagnin.

Da qui è cominciato il viaggio nella memoria di quello che c'era prima della zona industriale, un'area di 10 chilometri quadrati tra San Lazzaro, Camin, Granze, Saonara, un territorio che era fitto di campi coltivati, punteggiato da case di contadini, sacelli, chiese, conventi e ville nobiliari.

Solcato dal Brenta e dal Roncajette. Un mondo che dopo la costituzione nel dicembre 1956 del Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova inizierà a conoscere la sua fine.

“Eravamo tanti, sai quanti? Non saprei dire i numeri, ma eravamo in tanti, e pensavamo di vincere, di difendere la terra. Avevo 16 anni con mia sorella gemella, siamo andati tante volte a manifestare a San Lazzaro, c'era la polizia, sì. Il prete non diceva di andare, ma si capiva che era d'accordo. Finché sono andati a Roma e sono tornati dicendo che non c'era più niente da fare e che ci toccava cedere”.

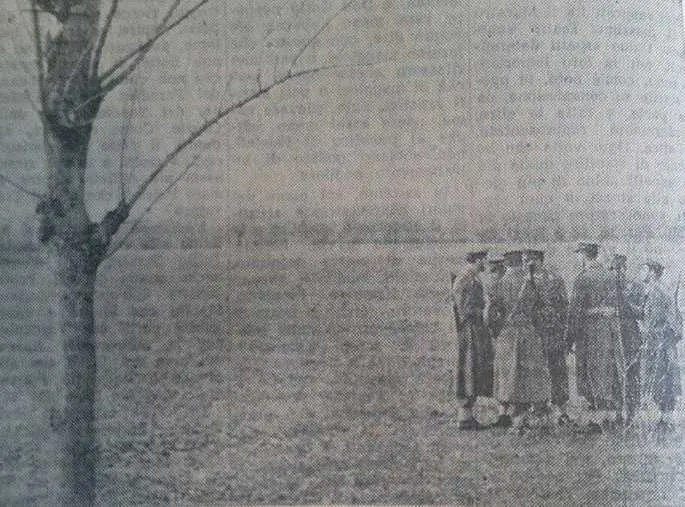

Luigina Borgato sfiora i novant'anni, ma ricorda bene quei giorni, era il gennaio del 1959, in cui i contadini manifestavano a San Lazzaro contro gli espropri.

Il Consorzio della Zip ha ricevuto da una legge dello Stato il potere di espropriare le proprietà per poter costruire le strade, attrezzare i lotti da vendere a prezzi calmierati alle aziende che si sarebbbero mano a mano insediate. Un potere che terrà, e utilizzerà, fino al 2000.

Luigina Borgato veniva dalla zona di Granze, da Olmo di Camin - un paese che c'era dove ora c'è Corso Stati uniti e via Messico -, a San Lazzaro andavano tutti i contadini – da san Gregorio, da Granze, da Camin - che sapevano che, mano a mano, sarebbero stati espropriati. Il Consorzio offre delle somme agli espropriati e sulla base di quell'offerta si svolge una trattativa.

In poco tempo il fronte degli espropriati si sgretola. “Ci sono state 6 o 7 riunioni lì al cinema Odeon, con tutti gli espropriati. Era il 1960. All'inizio erano in tanti, duecento, trecento persone. C'erano anche i rappresentanti della Zip, Zanon, che si prendeva un sacco di parole” racconta Tiziana, moglie di Nereo Barson che gestiva il cinema. La signora Tiziana fa il gesto di tapparsi le orecchie al ricordo delle parole che ha sentito durante quelle assemblee infuocate. “E che parole, e che parole...”.

Cesare Bettio, un altro anziano espropriato dal sorriso solare e dalla risata cristallina, racconta che “l'ultima assemblea degli espropriati finì in malo modo quando si scopri che chi voleva rappresentare gli interessi degli abitanti in realtà faceva il doppio gioco per la Zip”.

La mamma di Leonio Nardo gestiva l'osteria di Olmo, lui è un ragazzo sveglio e intraprendente. Racconta: “al muro dell'osteria dell'Olmo ho appeso la carta tecnica della Zip che mostrava dove avrebbero costruito. Mia mamma vedendo che dove eravamo noi sarebbe passata via Messico ha esclamato: 'Beh, sposteranno la strada, per forza'. Non ci rendevamo conto, nessuno si rendeva conto, che sarebbe davvero successo, che la strada non l'avrebbero spostata e che l'osteria, e l'intero paese di Olmo, sarebbero stati rasi al suolo”.

La storia degli espropriati ci si è spalancata davanti, sembrava che attendesse solo di essere raccontata. Più di milleduecento persone trasferite, le loro case rase al suolo, il territorio sconvolto. Una storia lunga più di quarant'anni, mai raccontata fino ad ora. Incredibile.

Accanto a quella storia abbiamo provato a raccontare la Zip, un'impresa imponente e lungimirante. Si tratta di una delle più vaste zone industriale gestite unitariamente da un ente pubblico. E' una storia di cui un padovano può vantarsi.

Il Consorzio ha assicurato uno sviluppo ordinato, ha garantito una manutenzione efficiente. Ha appoggiato la sua azione su un impianto valoriale solido: la chiesa di san Giuseppe Lavoratore viene eretta i primissimi anni e la dottrina sociale della Chiesa sarà per lungo tempo il punto di riferimento della sua azione.

Non tutte le aziende sono accettate all'interno della Zip: vengono privilegiate quelle che creano posti di lavoro e respinte quelle che non sembrano adottare serie misure di salvaguardia ambientale.

Si è trattato di uno dei pochissimi esempi di regolazione pubblica di un'area produttiva, i dirigenti con cui abbiamo parlato conservano un certo orgoglio di appartenenza per un ente che in più di sessant'anni non ha chiesto un euro di finanziamento pubblico.

Ora la Zip ha esaurito la sua missione espansiva, il terziario e il commerciale sembrano prendere il sopravvento. Anche il settore della logistica, all'Interporto, pare godere di ottima salute. Spesso a scapito dei diritti dei lavoratori, come abbiamo visto nelle recenti inchieste della magistratura.

C'è un futuro per la zona industriale padovana? Forse guardando al passato, abbiamo pensato, ricomponendo le fratture che si sono provocate pensando il territorio in modo anonimo, come piattaforma neutra di uno sviluppo.

In questi sessant'anni il territorio della Zip è divenuto semplicemente un supporto di attività e di funzioni economiche indipendenti dalle relazioni esistenti con il luogo e le sue qualità ambientali, territoriali, culturali ed identitarie.

Una domanda banale: sono state allontanate le produzioni dalle residenze quando le produzioni erano inquinanti. Se le produzioni non lo fossero (quasi) più, ha ancora senso questa frattura? È possibile restituire complessità a quell'area integrando residenza, agricoltura, produzioni?

Il titolo che abbiamo dato all'inchiesta - “Torneranno i prati” - può suonare come un minaccia. A Detroit, l'ex capitale dell'automobile negli Stati Uniti, i prati sono tornati, nel senso che la città ha perso, dagli anni '50, il 70% degli abitanti e interi quartieri sono stati abbandonati.

Ma i prati potrebbero tornare governando un processo, non assistendo ad una caduta.

L'autore di questo articolo ha curato l'inchiesta “Torneranno i prati?” per il Laboratorio per l'inchiesta economica e sociale. E' una sorta di viaggio tra il passato e il futuro della zona industriale padovana.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova