Studio padovano sulla Sindone: «Quell'uomo flagellato e torturato»

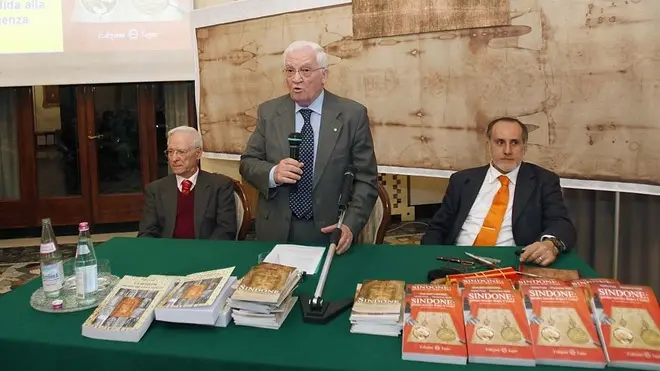

PADOVA. Un gruppo di studiosi padovani ha scoperto cosa è accaduto durante le ultime ore di vita di Gesù. La nuova ricerca fa luce sul mistero della Sacra Sindone, simbolo della morte e resurrezione di Cristo e icona della sua sofferenza per l’umanità. Per la prima volta, le procedure subite da chi lasciò l’impronta sul lenzuolo di lino sono state riprodotte su arti di cadaveri donati grazie al testamento biologico. Ci sono voluti due anni per simulare l’inchiodatura dell’uomo della Sindone. Alla guida della ricerca c’è Matteo Bevilacqua, direttore del reparto di Fisiopatologia Respiratoria dell’Ospedale di Padova, in collaborazione con Giulio Fanti, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova e Raffaele De Caro, direttore dell’Istituto di Anatomia Normale dell’Università di Padova.

Secondo il parere degli esperti, dopo ore di torture l’uomo della Sindone sarebbe morto d’infarto. Per assicurarlo alla croce, sarebbe stato forato per due volte alle mani: il primo tentativo non corrispondeva ai punti predisposti sulle travi. «La nostra impressione è che sia stato inchiodato due volte perché probabilmente non si riusciva a fissarlo sui solchi della croce già preformati. Anche se l’hanno forato due volte, il chiodo applicato è uno solo per mano. Per i piedi invece la situazione cambia. Il piede di destra aveva sia due chiodi che due inchiodature: era stato infilato un chiodo a metà piede per assicurare l’arto sulla trave, poi è stato infilato un altro chiodo lungo due centimetri per riuscire ad accavallare il calcagno del piede sinistro sulla caviglia del piede destro» spiega Bevilacqua.

Spesso le croci venivano riutilizzate. La pratica era molto frequente nell’epoca romana in Palestina, a migliaia sono stati crocifissi durante le repressioni. Le vittime potevano sopravvivere fino a due o tre giorni. La metodica di per sé stessa non portava alla morte, anche se era estremamente dolorosa. «In Gesù è stata particolarmente brutale perché fatta su un soggetto paralizzato che aveva perso molto sangue e che era stato abbondantemente flagellato» sottolinea il professor Bevilacqua.

L’intero corpo dell’uomo della Sindone è coperto da segni di circa tre centimetri riconducibili alle sfere metalliche dei flagelli, sono state contate circa 370 impronte. Gli studi dicono che l’uomo della Sindone avrebbe sopportato un grave trauma al collo perché il patibolo del peso di 50 chili, si sarebbe abbattuto sulle spalle durante una caduta. La trave orizzontale che l’uomo sosteneva, avrebbe quindi completamente leso l’innervazione che controllava i muscoli del braccio destro rendendolo paralizzato e a penzoloni. «In quelle condizioni i soldati sono stati costretti a obbligare il povero Simone di Cilene a portare la croce» sostiene Bevilacqua.

La paralisi sarebbe dimostrabile da tre aspetti, come spiega il medico: «Primo, abbiamo scoperto che l’uomo della Sindone ha subito una lussazione della spalla perché lo spazio tra l’articolazione e l’omero è di circa tre centimetri e mezzo. Secondo, la spalla destra . è più bassa di circa quindici gradi rispetto a quella di sinistra e in un soggetto robusto come Gesù che faceva il falegname, è un indizio. Terzo, l’occhio destro è retratto e più infossato rispetto quello di sinistra».

Sono stati condotti degli studi anche sulla datazione della Sacra Sindone. Il tessuto lungo circa 4,4 metri e largo 1,1 metri ha uno spessore di 0,34 millimetri ed è morbido. Il lino fu filato a mano, ogni filo di tessuto è composto da circa duecento fibrille.

L’ingegnere Giulio Fanti spiega: «Qui a Padova abbiamo creato una macchina unica al mondo con cui abbiamo misurato le caratteristiche meccaniche delle singole fibrille strappate da un tessuto simile a quello della Sindone. Tramite l’analisi abbiamo datato la sindone al 400 d.C. Ultimamente mi sono occupato anche della datazione al C 14 eseguita nel 1988. Ho dimostrato che la datazione al radio carbonio non è attendibile perché non tiene conto di una contaminazione causata da un’esplosione di energia proveniente dall’interno del lenzuolo. Dal punto di vista scientifico posso dimostrare che l’immagine sul lenzuolo si può formare avvolgendo un cadavere, e che proprio quel corpo deve aver emesso un’energia estremamente intensa». È proprio questo elemento secondo gli studiosi padovani a rimettere in discussione la datazione del lenzuolo e a riscriverne in qualche modo la storia.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova