Riviera del Brenta, lo spettacolo del fiume e delle Ville

STRA (Venezia). “La Brenta, quasi borgo della città di Venezia, luogo di delizie de’ Veneti patrizi”: così titolava un suo saggio del 1697 l’erudito geografo Vincenzo Coronelli. Che sia stata sempre “ben frequentata”, da tanta nobiltà veneta ma anche da personalità come Casanova, Galileo, Byron e d’Annunzio; che sia stata dipinta da Tiepolo, Guardi e Canaletto; che l’abbiano celebrata Goethe, Goldoni e tanti altri ancora è cosa nota, per quel “luogo di delizie” che la Riviera del Brenta fu, soprattutto, tra il Cinquecento e il Settecento.

A diporto in città

Ma al francescano Coronelli, concentrato sui suoi rilievi cartografici più che sulle “delizie”, interessava descrivere il paesaggio dell’ultima appendice del fiume Brenta verso il mare, spesso definito anche una prosecuzione del Canal Grande. Tanto che annota: “Le rive da una e dall’altra parte di questo fiume sono tutte piene di palagi e le deliziose habitazioni de’ Nobili, e più opulenti cittadini, con Horti, Giardini, e ben popolati Villaggi, a segno tale, che chi naviga sopra di esso rassembra andare a diporto in mezzo ad una Città per il corso di 16 miglia che formano quasi un continuato Borgo”.

Un lungo borgo nel quale, rispetto alle architetture sul Canal Grande, è diverso il rapporto con l’acqua, da cui sono separate dalle strade che costeggiano il Naviglio. Inoltre, edifici residenziali anche sontuosi si alternano a opere idrauliche e opifici, soprattutto fornaci e mulini (a Dolo, nel Cinquecento, vi era il più grande complesso di mulini d’Europa), così come a fattorie e casoni (di cui si ha traccia fino ai primi decenni del Novecento) e anche case a schiera popolari, come le seicentesche ancor oggi presenti a Mira Porte, anche queste di sapore veneziano.

La Riviera del Brenta, insomma, non è la fitta successione di splendori del Canal Grande ma un paesaggio complesso, costruito intorno al fiume inteso come arteria viaria, forza idraulica, nutrimento delle campagne.

Vedere e farsi vedere

Le prime Ville delle famiglie patrizie veneziane furono realizzate già nel Quattrocento, dopo la fine dell’autonomia padovana e il passaggio della città e del suo territorio sotto il diretto controllo di Venezia (come Ca’ Gritti e Ca’ Badoer a Stra), poi divennero più numerose quando i veneziani dovettero reagire all’improvvisa perdita di prestigio, e di ricchezza, conseguente alla scoperta dell’America.

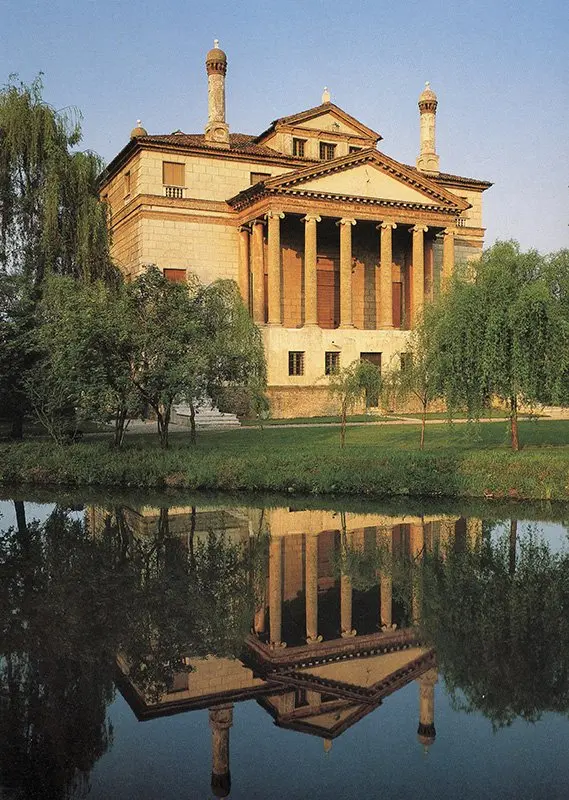

E, non da ultimo, quando poterono sostituirle alle fortificazioni appartenenti a Padova decretata dal Senato veneziano per archiviare definitivamente la Lega di Cambrai. All’inizio del Cinquecento, le tante e dolcissime anse del fiume, domate dall’ingegno idraulico dei veneziani, diventarono la scenografia ideale per insediare le loro “seconde case”, maestose e spesso in posizioni prospettiche favorevoli, da dove si può vedere ma anche farsi vedere. Ville corredate da ampi giardini, parchi, ampi viali, frutteti e broli dove crescevano essenze rare: oltre alle architetture anche il verde faceva parte integrante del cono visivo che il gusto veneziano disegnò di bellezza e armonia in un territorio che rappresenta un unicum nella splendente Civiltà delle Ville.

Ville da raggiungere, da Venezia o da Padova, con i “burci”, le grandi imbarcazioni da carico fluviale lagunare. Ma che, per venire incontro alle esigenze dei nobili “villeggianti”, furono presto adornate per far navigare confortevolmente anche gruppi numerosi: nacque il Burchiello, il “burcio bello”, che in alcuni tratti risaliva la corrente grazie al traino dei cavalli che procedevano lungo le rive. Così che un viaggio tra Venezia e Padova poteva durare 17 ore, anche quelle impiegate “con delizie”, tra musiche, giochi, chiacchiere e banchetti.

Fino all’inizio dell’Ottocento, le Ville lungo il Brenta continuano a fiorire e a gareggiare in bellezza, esternamente e anche internamente. Ma prima le crisi e poi la caduta di Venezia, ne trasferirono la proprietà a numerosi non veneziani, a volte anche stranieri.

Cento anni fatali

Subirono poi l’invasione delle truppe francesi e quindi austriache, che ne segnarono il degrado se non la rovina, come fu per palazzo Grimani a Fiesso, palazzo Tron a Dolo o palazzo Contarini a Mira. In alcune, per eludere una tassa austriaca sugli immobili di lusso, furono imbiancati gli affreschi esterni e altre corredate da molti campi furono trasformate addirittura in granai.

E poi arrivarono le distruzioni, dirette o indirette, delle guerre mondiali. Insomma: in poco più di cent’anni, si oscurò lo splendore di gran parte del patrimonio delle Ville del Brenta, testimoni e custodi di tre secoli di grandiosi progetti, preziose opere d’arte, sofisticati giardini ed echi di quelle “delizie”, ma anche di quel lavoro, che seppero rispondere a istanze economico-sociali creando un paesaggio che non è ardito definire unico al mondo. Così, negli anni Cinquanta, Giuseppe Mazzotti, autore del primo catalogo delle Ville Venete, di quelle lungo il Naviglio del Brenta scrisse: “Anche le più modeste conservano l’impronta dell’alta e serena civiltà di uomini che amarono la casa bella per sé stessi e per gli amici”. Aggiungendo, però: “ora sembrano malconci teatri vuoti in cui l’uomo moderno difficilmente trova il tempo di sostare”.

Poi, per fortuna, i tempi sono cambiati ancora, e negli ultimi decenni molto si è fatto per la valorizzazione del paesaggio della Riviera, nella sua interezza, per le sue bellezze naturali e per quelle create dall’uomo. —

La vista che scorre dall’acqua, poi le visite a parchi e saloni

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova