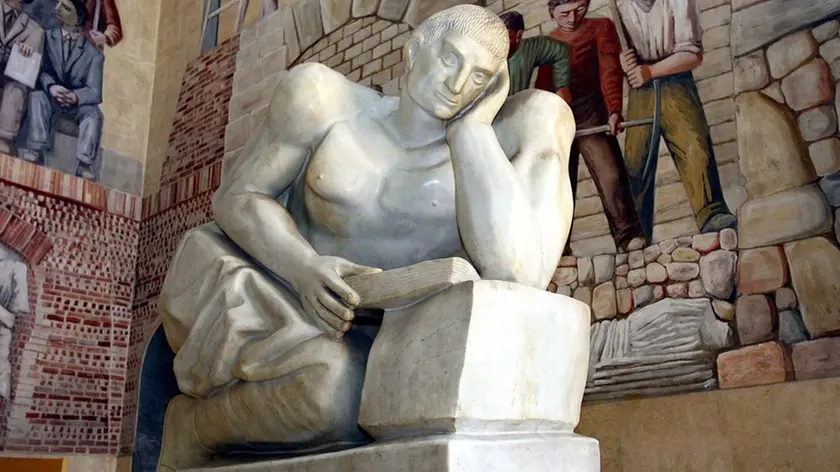

Tito Livio, il padovano illustre nella Roma di duemila anni fa

di Francesco Jori

Il giorno e il mese, non si conoscono. Ma questo 2017 segna un anniversario di assoluto richiamo per i padovani di oggi: duemila anni fa moriva uno dei loro progenitori più illustri, Tito Livio. Nasce, secondo una serie di fonti tra cui San Girolamo, nel 59 avanti Cristo (lo stesso anno in cui Cesare inizia la sua escalation politica partendo dal consolato) da una ricca famiglia espressione della borghesia emergente della città. Fa strada molto presto: a 24 anni è già di casa nella fiorente Roma di Augusto. Ma non ama frequentare le conventicole culturali dell’Urbe, e anche per questo viene guardato con un certo snobismo dalla casta. Uno dei più acidi intellettuali dell’epoca, Asinio Pollione, va spettegolando nei salotti (frequentati da firme illustri come Orazio, Properzio, lo stesso Virgilio, e da un facoltoso quanto illuminato sponsor come Mecenate) che quel Tito Livio, malgrado sia un valente storico, conserva un che di provinciale: come dire, una qual certa “patavinitas”.

L’interessato però non si preoccupa del gossip, anzi. Tiene in modo particolare alle proprie radici: per lui, “patavinitas” significa l’attaccamento a valori di fondo come la fedeltà alle tradizioni, l’integrità mantenuta nel tempo, la gelosa custodia dell’identità. Scelta tanto più controcorrente, in una Roma segnata dallo scontro tra i sostenitori delle tradizioni che l’hanno fatta grande, e i fan della trasformazione pronti a cavalcare le nuove mode venute da Oriente; siamo nella traumatica fase di passaggio dalla Repubblica all’impero. Tito Livio in pubblico si fa vedere poco: preferisce restare in casa, e lavorare al monumentale “Ab Urbe condita”, 142 libri sulla storia romana dalle origini (753 avanti Cristo) alla morte di Druso (9 avanti Cristo) scritti in forma annalistica, alternando la cronologia storica alla narrazione. Si ritiene che in realtà l’autore volesse arrivare fino a 150 libri, da concludere con la morte di Augusto avvenuta nel 14 dopo Cristo; oggi ce ne restano solo 35. In ogni caso, uno sforzo colossale che assorbe tutta la sua esistenza, al punto da rifiutare ripetuti inviti ad occupare cariche pubbliche.

Un compito privato però pare l’abbia accettato: secondo alcuni Augusto stesso, che lo stima molto malgrado lo snobismo dei salotti, gli affida l’educazione del nipote Claudio, futuro imperatore. Nell’ultima fase della propria vita Tito Livio fa ritorno nella sua città natale, dove muore nel 17 dopo Cristo, tre anni dopo Augusto, lasciando un’opera che rappresenta l’esaltazione dei grandi valori etici, religiosi e patriottici di un’antica e ormai persa Roma. Dopo la sua scomparsa, non risente comunque più di tanto delle tensioni della capitale e del lento ma progressivo decadimento dei costumi la sua Patavium, che si manterrà ancora a lungo legata a quei valori e a quelle tradizioni, anche se il prezzo da pagare significherà la stessa vita. Come dimostra nel 42 dopo Cristo Cecina Peto, senatore padovano entrato in contrasto con l’imperatore Claudio, succube della moglie Messalina: quando da Roma gli arriva l’ordine-invito di adeguarsi o uccidersi, non ha dubbi sulla scelta. Non solo: viene preceduto dalla moglie Arria, che si immerge il pugnale nel petto, poi lo estrae e lo porge allo sposo con una frase passata alla storia grazie a Marziale: “Non duole”.

Ventiquattro anni dopo, nel 66, un suo parente, Trasea Peto, filosofo stoico, anch’egli membro del Senato, ne ripercorre la strada, stavolta con uno che non ha bisogno dell’appoggio della moglie per combinarne di tutti i colori, Nerone: all’imperatore che l’ha condannato a morte, e accusato per questo da Tacito di aver voluto “annientare la virtù stessa”, risponde togliendosi la vita. Di lui lo stesso Tacito riferisce che, col sangue che gli sgorga dalle vene già tagliate, abbia proposto un brindisi alla libertà: “Libamus Iovi liberatori”, leviamo i calici a Giove liberatore. Un gesto estremo, preceduto da un altro eclatante, qualche anno prima, nel 59 a Roma: quando Trasea Peto abbandona in modo vistoso una seduta del Senato per non essere costretto a tributare particolari onori a Nerone, da cui ha già preso pubblicamente le distanze. Altri tempi, altra Roma. Altri politici.

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova